近年当サイトのコンテンツを無断で複製しているサイトを見受けますが、本サイトの掲載内容の一部およびすべてについて、事前の許諾なく無断で複製、転載等を行う行為は、著作権侵害となり法的に罰せられることがあります。

見積依頼書は、発注者と施工業者の間で“ズレ”や“トラブル”を防ぐための大切な土台です。

必要な情報がきちんと書かれていれば、やりとりはスムーズになり、見積の精度も大きく変わってきます。

しかし、実際には「依頼書なんて送られてこなかった」「内容がざっくりしていて、こっちで補うしかなかった」。

そんなケースも少なくないのではないでしょうか。

そうなんですよね、お客様が書いていただいたものの…。

内容があいまいで結局何度も確認の電話やメールをすることになってしまって。

それでは見積も一度出したのに修正になったりして、二度手間じゃのう。

- 業者側は内容の確認に時間がかかってしまう

- 場合によっては一度出した見積を修正することになることも

- 最悪の場合、現場での認識違いからトラブルに発展してしまうかも

だからこそ、受け取る側も見るべきポイントを押さえておくことが大切なのじゃ!

今回は、「見積依頼書ってどんな書類?」「本来どんな項目が書かれているべきなの?」という基本を、やさしく解説していきます。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

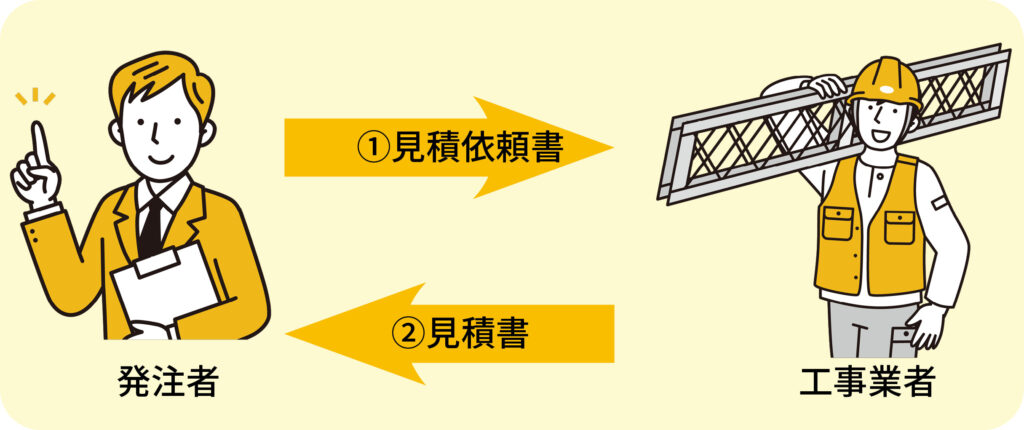

見積依頼書とは?

見積依頼書とは、発注者が工事業者に対して「この工事をお願いしたいので、金額を見積もってほしい」と依頼する際に送付する書類のことです。

発注者から受け取る、という点がポイントじゃ!

工事の内容や条件、図面の有無、希望納期など、必要な情報を整理して伝えることで、業者側が正確な見積書を作成できるようになります。

でも仙人、例えば図面があるなら、それだけ貰えば十分じゃないですか?

ふむ…それでは読み取れないことがあったり、判断がずれてしまうかもしれんのじゃ。

見積依頼書を貰わなかったときのデメリット

見積依頼書の有無によっては見積の精度や、その後のトラブル発生率が大きく変わってくることもあります。

後で「そんなつもりじゃなかった」「これも見てくれてると思った」など、意思のすれ違いが生まれないよう、貰わなかったときのデメリットをまずはご紹介します。

見積範囲が不明確で、作業抜けや重複が発生しやすい

見積依頼書がないと、発注者の「どこまでを見積もってほしいか」という意図が書面で明示されません。

つまり、工事業者側はその範囲を自分で判断し、推測することとなってしまうわい。

その結果、本来含めるべき項目が抜け落ちてしまったり、逆に不要な作業まで含めてしまったりすることが起こりやすくなります。

- 他社の見積より金額が安く見えたとしても、それは単に項目が不足しているだけかも?

- 一方で、丁寧に幅広く拾って見積を作成すれば「高い」と判断されてしまい、受注に至らないことも…。

なるほど。

どちらにせよ、将来的に困ってしまいますね。

また、見積の内容が曖昧なまま工事に着手してしまえば「この作業も含まれていると思っていた」といった発注者との認識のズレが後から問題になることも。

こうした行き違いは、見積の精度だけでなく、業者としての信頼を損なう原因にもなりかねん。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

無駄な工数が発生する

見積依頼書がないまま見積作業を進めると、発注者の条件が曖昧な状態での作業となります。

後から「仕様が違った」「この項目も追加してほしい」といった修正依頼が発生しやすくなる原因にも繋がります。

一度提出した見積書が、稟議や社内承認を経ていたとしても、仕様変更により再提出を求められるケースは少なくありません。

- 仮設工事を含めていたところ「今回は不要だった」と判断されて見直しを指示された

- 書式や提出方法について事前に確認していなかったため、あとから修正対応を求められる など

このような手戻りは、一つひとつは小さな修正でも、積み重なることで大きなロスになります。

本来、最初に依頼条件を正確に把握していれば避けられた工数を何度も費やすことになり、業務効率の低下やモチベーションの損失にもつながります。

認識の食い違いが起きやすくなる

また、どのような条件・前提で見積を出したのかが書面に残らず、契約時に発注者との認識にズレが生じるリスクが高まる点にも注意が必要です。

業者側は「この作業は除外」と判断していたとしても、発注者の側では「当然含まれているものだと思っていた」というように、双方の解釈がすれ違ってしまうことがあります。

ああ…あとから「そんなの聞いてないよ!」って言われるやつですね…。

事前に条件を書面で交わしておけば済んだ話でも、曖昧なままだと“どうしてそうなったか”すら分からなくなってしまうのう。

口頭でのやり取りや図面の共有だけでは補いきれない細かな条件も、見積依頼書という書面を通じて明確に残しておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

重要性がよく分かりました。

では、見積依頼書には、具体的にはどんな項目が必要なのでしょうか?

見積依頼書に記載する主な項目

実は、こうした見積依頼書に盛り込むべき情報については、国土交通省の資料でも標準的な記載項目がまとめられています。

特に工事内容や建物の概要、提出条件や施工条件など、見積金額に大きく影響する要素は漏れなく整理しておくことが推奨されています。

業種や各企業によって形式や詳細は異なるものの、「最低限この内容は押さえたい」という基本項目と「なぜこれらが必要なのか?」という実務的な視点から見ていきましょう。

国土交通省が示す内容をベースに、代表的な記載項目を確認していくとしよう。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

見積依頼書には、最低限押さえておきたい項目として、大まかに5つのカテゴリがあります。

- 工事概要に係る項目

- 建物概要に係る項目

- 提出に係る項目

- 与条件に係る項目

- その他の項目

名前を見れば想像ができるものもあれば、少しイメージのつきにくいものもありますね。

カテゴリと、その中身を①から順番に解説するぞよ。

工事概要に関する項目

工事名および施設名や工事場所など、「どこで・何の工事を・いつまでに」行うのかを伝える情報を記載します。

施工内容の全体像をつかむために、欠かせない情報じゃ!

工事名および施設名

工事内容の認識を発注者・受注者間で一致させるため、どのような工事を行うのか、あるいはどの施設に対する工事なのかを特定するための名称を記載します。

工事業の場合、同時に複数の案件を扱うことも多い。

その際に案件を区別する情報は必ず必要じゃのう。

どの建物の、どの工事かが分からないと、見積作る側も混乱しますよね。

その通り!

じゃから、「どの建物の」も必要になるわい。

工事場所

工事場所は、現場までの移動距離や、搬入のしやすさによって見積金額に大きな影響を与える要素のひとつです。

そのため見積依頼書にも、実際に工事が行われる場所の住所を記載します。

- 交通費

- 運搬費

- 人件費

などが大きく変わってくる。

他にも地域によっては騒音・振動・作業時間などに関する条例を考慮する必要が出てくることもあるわい。

条例以外にも、状況等によって施工時間や手順に制限が出る場合があります。

住所だけでなく、可能であれば建物の配置図や地図などを添えて具体的に記載しておくことが望ましいでしょう。

予定工期

工事の開始予定日と完了予定日、もしくはおおまかな工期(例:○月~○月)も記載しましょう。

工期によって、人員配置や機材の準備、他現場との調整を行う必要があります。

さらに工期に梅雨や猛暑・積雪などの季節要因が発生する場合、作業効率や施工方法が変わることもあります。

確かに冬場だと日が短くて作業時間も限られますね…。

うむ、季節や天候によって、工期の計画が変わる場面もあるじゃろう。

また、短納期や急ぎの案件であれば、追加の人員や夜間対応などが必要になるため、見積金額にも影響します。

できるだけ具体的な期間を記載しておくことが、正確でスムーズな見積につながります。

急ぎの工事だったり、他の現場と被ってたりすると、段取りが難しくなりますもんね。

そうじゃ。工期が分かっておらんと、人も道具も動かせんのじゃよ。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

建物概要に関する項目

建物の構造・階数・建築面積や延べ面積などの基本情報を記載しておくことが重要です。

これらは工事全体のボリュームや必要な資材、施工手順、工期の長さなどに直結するため、見積を行う上での前提条件になります。

確かに1階と10階の工事じゃ、内容は同じでも必要な手間が全然違いますよね。

その通り!高さが増せば搬入も安全管理も変わってくる。

見積を作る際の積算も複雑になるんじゃ。

また、建築面積や延べ面積が分かっていれば、数量計算や人工数の見積もりにも精度が出やすくなり、無理のない積算が可能になります。

こうした情報が揃っていることで、無駄のない、かつ適正な見積を作成することができます。

構造

建物がどのような材料や工法で作られているかを示す構造も、見積作成において非常に重要な情報です。

鉄筋コンクリート造(RC造)、木造、鉄骨造(S造)など、構造の種類によって使用する資材・必要な工具・施工方法・工期・コストなどが大きく異なります。

RC造と木造って、使う材料そのものが全然違うんですね。

道具も職人の段取りも変わってくる。構造の情報は欠かせんのう。

構造は耐火性や強度にも影響するため、建築基準や法規制の適用範囲も変わります。

解体や補修工事の際にも、構造の違いを理解しておくことが不可欠です。

そういった違いがあるからこそ、見積依頼書には、建物の構造をしっかり書いてもらう必要があるのじゃ。

階数

階数は見積を行う際、工事の難易度や作業のしやすさを判断するために必要な情報です。

階数って、そこまで気にしてなかったです…。

じゃが実は、人の動きや資材の運搬距離が増えると、人件費も跳ね上がるんじゃよ。

階層が多ければ多いほど、資材の搬入動線や作業手順にも工夫が必要になり、それが人件費や施工日数にも影響を及ぼします。

- 地下フロアで大型機材が入らず、分解・再組立てが必要

- 階段しかない現場で、資材を人力で搬入しなければならない

- 狭小地でクレーンが使えず、荷揚げに工夫が必要

このようなケースでは通常よりも手間と時間がかかる分、費用が増加する可能性があります。

建築面積・延べ面積

建築面積と延べ面積は、工事の規模や作業範囲を把握するための重要な指標です。

過不足のない積算のためにも、明記しておきたい項目です。

- 建築面積…建物が建っている部分の水平面積

- 延べ面積…すべての階の床面積を合計した数値

建築面積は、一般的に1階部分を基準に算出を行うぞよ。

この2つの面積は、塗装や内装、清掃、設備の設置範囲など、実際の工事ボリュームを判断するために必要となります。

面積が広くなるほど必要な材料や人手、施工期間が増え、見積金額にも大きく影響します。

見積書や、積算にも関係してきそうですね。

その通り。

工種ごとの数量を算出する基準になるから、実はとても重要なんじゃ。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

提出に係る項目

見積書の提出期限や提出場所、提出先の名称や担当者名、提出方法なども大切です。

これらの情報が揃っていると、受注側は「いつまでに、どこへ、誰宛に、どのような形で見積書を提出すればよいか」を正確に把握できます。

提出方法にはメール、郵送、持参など様々なケースがあるため、事前の指示があることで対応ミスを防ぐことができます。

提出期限

提出期限は、見積書を提出する締切日のことで、「この日までに提出してください」と発注者が明確に指定する日付を指します。

提出期限は単なるスケジュール上の目安ではなく、工事全体の段取りや意思決定に関わってくるわい。

発注者側は、見積を集計・比較し、契約や着工に向けたスケジュールを立てる必要があるため、タイムリーな判断材料として、締切日を設定します。

そっか、お客様の立場からすれば、相見積をしていたものがバラバラな時期に提出されると、比較しにくくなりますよね…。

そうじゃ。

同じ条件・同じタイミングで出してもらってこそ、正しく選べるのじゃ。

そのため提出期限を過ぎた見積は選考対象外となることもあり、業者にとっても非常に重要なポイントです。

発注者側としても、提出期限は曖昧にせず、日付でしっかり書いておくべきじゃ。

提出部数

見積依頼書には、見積書を何部用意すべきかも明記しておくと、提出側・受け取る側の双方にとって手間が少なく、スムーズに進みます。

多くの会社では、社内での回覧・保管・審査などに必要な部数があらかじめ決まっていることが多く、提出部数を最初に指定しておくことで、後からコピーや再提出を求める必要がなくなります。

提出部数を最初から書いておけば、審査もスムーズに進むし、管理もきっちりできるのじゃ。

後から「もう一部ください」って言われるとお互いに手間や時間のロスになりますよね。

こういう一文があるだけで、現場の段取りも変わってくるのう。

提出先宛名

正式な書類としての体裁を整えるうえでも提出先名は必要ですが、「誰宛」に提出するかも明記しておくことで、書類が届かなかった…等のトラブルを防ぐことができます。

マナーだけでなく、信頼性にも関わるわい。

「○○建設株式会社 工務部 御中」や「営業部 ○○様」など、会社名・部署名・担当者名のうち、どこまでを宛名として書くべきかを指定しておくことで、社内で見積書が迷子になることなく、スムーズに担当者の手に渡ります。

提出先が曖昧だと、たらい回しになってしまいそうですね。

担当者名まで書いおくと、良さそうです。

そして同じように大切なのが、提出先じゃ。

あれ?宛名と提出先って、似てるけど意味が違うんですね。

うむ、

- 宛名…誰宛に書くか

- 提出先…どこに・どうやって送るか

両方揃って初めて正しく届くんじゃよ。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

提出先

見積書をどこに・どのような手段で提出するのか、すなわち提出先の情報も必要です。

提出手段や場所を明確にすることで、送付ミスや提出遅延を防止できます。

会社によって、紙・PDF・Webフォームと希望する提出方法がバラバラじゃ。

形式を間違えると、受け取ってもらえんこともあるぞ。

えっ…じゃあ、せっかく見積書を出したのに無効になっちゃうこともあるってことですか?

そうならんよう、事前に「どうやって見積書を提出してもらいたいか」はっきり書いてもらうのが肝心じゃ。

部署ごと・案件ごとに送付先が異なる企業では、宛名と同様、正しい送付先を指定しないと社内で書類が行方不明になる・受領確認が取れないといったトラブルにもつながります。

見積有効期限

見積有効期限には、例えば「提出日から30日間有効」といった形で、提示した見積金額が有効とされる期間を記載します。

材料費や人件費などが日々変動する中で、見積時点の価格がどれくらいの期間まで保証されるのかをはっきりさせておくことは、発注側・受注側の双方にとって安心材料となります。

| 発注者側 | ・価格の有効期間が明確になるため、安心して比較・検討ができる ・検討中に価格が変動してしまうリスクを防げる ・再見積の必要性が生じた際の判断基準になる |

| 受注者(工事業者)側 | ・人件費や材料費の変動リスクをコントロールしやすくなる ・「いつまでに判断してもらう必要があるか」を発注者に伝えやすい ・提出後の不確実な長期待機状態を避けられる |

与条件に係る項目

見積依頼書では、支給品の有無・受渡場所・見積範囲・その他の施工条件についても明記しましょう。

これらは見積金額や施工体制に大きく影響する前提条件。

あいまいなままだとトラブルの原因になりかねません。

施工条件を事前に整理しておくことで、正確で実情に即した見積書を作成できるようになります。

支給品の有無

「何を業者側で手配し、何を発注者側で用意するのか」という見積範囲を明確にするため、発注者が支給する材料・機器・部品があるかどうかを明記します。

このような具体的な指示があるかどうかで、見積金額や工程の考え方が大きく変わってきます。

例えば支給品の有無が分からんと、エアコン取付のような工事では材料費を見積に入れるべきか迷ってしまうのう。

見積提出後に、「エアコンは支給品です」と言われると、再提出が必要になりますよね。

金額の見直しや説明が必要になると、お互いの時間も取られるわい。

そして支給品があるなら、破損したときに誰の責任かをはっきりさせておかねばならんのう。

確かに思わぬ破損があったときに、どちらが弁償するか…はトラブルの原因になりそうですね。

そうならぬよう、最初の段階で責任範囲はきちんと書いておくことが肝心じゃ。

- 搬入中・保管中・施工中の破損に対する責任所在を事前に確認しておく

- 搬入タイミングの遅れが工程に与える影響を想定し、その場合の工事運営についても確認しておく

- 保管場所・保管方法の指示があるか確認しておく

他にも工事の範囲によっては、

- 支給品の数や搬入経路

- 万が一の支給品不足・誤納に対する対応ルール

等…気にしたいポイントがいくつかあるわい。

情報が曖昧なままだと、工事中のトラブルや見積やり直しにつながる恐れがあります。

支給品がある際は、「何を・どこまで支給するか」まで明記しておきましょう。

受渡場所

見積依頼書には、支給品や工事対象物を「どこで受け渡すか」という受渡場所の情報も明記しましょう。

受け取りのタイミングや立ち会いの有無、確認作業の段取りにも大きく関ってくるぞよ。

「いつ・どこで・誰が受け取るか」を事前に明確にしておくことで、工事当日の段取りや施工準備をスムーズにしたり、現場の混乱や予定外の手配ミスを防ぐことができます。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

見積範囲

見積に含めるべき作業・材料・管理内容の範囲を明確に記載することで、見積の抜けや重複、想定外の差異を防ぐことができます。

金額上の前提条件を明記することで、後から「これは見積に入っていない」「言われていない」という金額に関するトラブルの防止につながります。

工事に詳しくないお客様の立場からすれば、「依頼したなら全部やってもえるものだ」と思ってしまいそうですね。

「どこまでやって、どこまで含まないか」を先に決めておくことで、双方安心した段取りとなるわい。

見積範囲を明記せずに進めると、抜け・重複・勘違いの温床になるんじゃ。

その他施工条件

通常の見積項目には含まれにくいけれど、工事の進行に大きく影響する「特別なルールや制限」があれば、それも併せて記載をします。

こうした条件が事前に共有されていないと、予定していた作業時間にズレが生じたり、クレームや中断の可能性も出てきます。

| 発注者側 | 現場の制約を最初に伝えておくことで、より正確な見積を得ることができる |

| 受注者(工事業者)側 | 「どのような配慮・調整が必要なのか」が明確になり、事前の段取りがしやすくなる |

その他の項目

見積依頼者氏名

誰が発注の窓口なのか、そして連絡を取るにはどこに連絡すればよいのかも明記しましょう。

一見当たり前の情報のように見えますが、誰宛に送ればいいのかわからないと、連絡が宙に浮いたり、確認が遅れる原因に。

先ほどは工事業者の会社名や担当者名の話がありましたよね。

お客様の情報も書いていただくのですね。

うむ。見積依頼書には、誰が依頼したのか、連絡を取るべき相手は誰かを明確にしておくのが基本じゃ!担当者がはっきりしておれば、迷わず連絡できるわい。

誰に聞けばいいのか分からないと、私たち工事業者も困っちゃいますし、よりスムーズにやり取りを進める上で必要ですね。

双方に記載があるからこそ、問い合わせ対応のスピードや書類のやりとりがスムーズになり、全体の進行がスピードアップします。

見積依頼者の連絡先

依頼者の連絡先を明記することは、スムーズな意思疎通を図るために不可欠です。

- 見積内容の確認

- 質問や不明点への回答

- 修正依頼や追加要望

- 提出物の不備への対応

- 緊急時の連絡

これらはすべて、連絡手段が明確になっているからこそ迅速に進められるのです。

じゃから、電話番号、メールアドレス、FAX番号などの連絡手段も記載が必要なのじゃ。

例えば書類に書ききれない背景や意図を補足説明する際にも、直接の連絡は重要な役割を果たします。

特に複数の担当者が関わる現場では、「誰に」「どうやって」連絡をすればいいかが明確になっているだけで、作業効率は大きく向上します。

電話・メール・FAXなど、複数の手段を用意しておけば、相手も状況に応じて選びやすくなるわい。

見積精度が変わる!見積依頼書の重要性と無料のテンプレート

見積依頼書に盛り込む各項目は、いずれも適切な見積金額を算出するだけでなく、他社との比較を公正に行い、発注後の認識ズレによるトラブルを未然に防ぐために欠かせない要素です。

発注者自身にとっても、社内の運用をスムーズにするために欠かせないわい。

正確な見積依頼書は、施工の第一歩。

お互いの認識をすり合わせる「最初のすり合わせ書類」として、丁寧に作成することが成功への鍵です。

大事なのは分かってきましたが…どう作ればいいのでしょう?

実は、こうした見積依頼書は一から自分で作らなくても大丈夫。

国土交通省のホームページにて、無料で使える見積依頼書のテンプレートが公開されています。

必要な記載項目がひと通り揃っており、初めて作成する方でも安心して使える内容になっています。

「どんな情報を入れればいいのか分からない…」という方は、まずはこのテンプレートをベースに作ってみるのもおすすめです。

見積作成を簡単に行うには工事業専用見積ソフトがおすすめ

お客様に見積書依頼書を提出いただいた後は、いよいよ見積書の作成に取り掛かります。

今回学んだ注意点はいくつかありますし、見積書に一つひとつ落とし込むとなると…やっぱり工事業の見積作成は大変ですね。

そんな時は、工事業用の見積・積算システムを使うのがおすすすめじゃ。

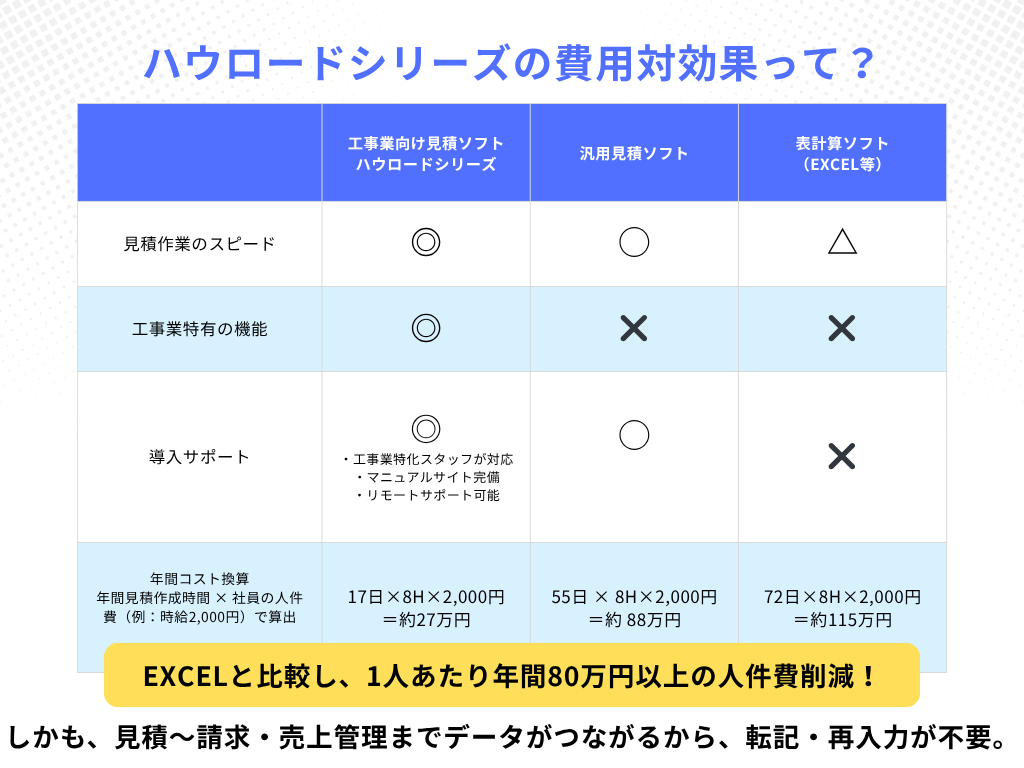

弊社のハウロードシリーズの見積・積算システムは、売り切り型で「年度使用料」などの継続利用にかかる費用がないのがポイント。

- 電気工事業向けEシリーズ

- 設備工事業向けSシリーズ

- 建築工事業向けAシリーズ

相場が高い印象の工事業専用ソフトですが、リーズナブルな価格で豊富な機能を取り揃えています。

電気工事業向けEシリーズ、設備工事業向けSシリーズは職種別の歩掛を4種類まで設定可能です。

- 歩掛や雑材料などの細かな係数は、「数量」を入力すればシステムが自動で算出

- 工事の規模にかかわらず短時間で適切な見積書を作成

- 作業効率を大幅にアップ

見積書は、発注側と請負側のどちらにとっても非常に重要なものです。

複雑な上に正確さが求められる作業だからこそ、専用ソフトを上手に活用して効率よく作成を行いたいものですね。

材料を選んで数量を入力するだけなら、今の方法より時短になりますね!早速社長に教えないと!

ハウロードシリーズなら、見積の作成と一緒に原価や販売の管理も行えるんじゃ!

見積作成で業務効率も利益も上昇じゃ!

ハウロードシリーズは工事業に特化した見積システム、受注・原価管理システム。

サブスクリプション形式と買い切り型、二つの製品から選べるわい。

初期費用・継続期間の縛りもないぞよ!