近年当サイトのコンテンツを無断で複製しているサイトを見受けますが、本サイトの掲載内容の一部およびすべてについて、事前の許諾なく無断で複製、転載等を行う行為は、著作権侵害となり法的に罰せられることがあります。

「最近、資材の仕入れ値が読めない…」

「人手は足りないのに、採用してもすぐ辞めてしまう…」そんなお悩みをお持ちではありませんか?

現場の感覚はとても大切ですが、時には「なんとなくそう思う」で判断してしまうと、大きなズレを生むこともあります。

そんなときに力を発揮するのが、国土交通省が発表する建設業向けの統計データです。

数字を見るのが苦手で…。

統計ってなんだか難しそうで手が出せないです。

それは勿体ない!

例え詳しく分析せんでも、統計データを見て異常に気づけるだけでも一つのゴールじゃ。

なるほど…。

少し気が楽になりました。

それに、統計は無意識に普段から使っておるぞよ。

えっ、どこでですか?

例えばスーパーで「いつもより〇〇が安い、高い」と気が付くのも、立派な比較データの活用じゃ。

工事業に関する統計データなら、いつも使用している材料の価格変動に関する統計データや、労働者の過不足に関するデータがあるぞよ。

そう考えると、統計ってもっと身近なものだったんですね!

- 経営判断の裏付けに

- 補助金や入札時の資料として

- 資材調達や人員配置の見直しに

現場でも経営でもすぐに役立つ“ヒントの宝庫”。

今回は建設業に役立つ国交省の統計データの中から、まず押さえておきたいものをピックアップ。

「どんなときに・どう使えばいいのか」をわかりやすく解説していきます。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

なぜ統計データを使うべき?

統計は現場の感覚を裏付ける「客観的な証拠」

「最近、材料費が高くなってる気がする…」

「工期が長引きやすくなってきたかも…」

そんな“なんとなくの感覚”は、現場の肌感覚としてとても大切なものです。

ただし、それだけでは他の人に説明しづらかったり、経営判断に踏み切る決定打に欠けることもありますよね。

そこでまさしく役立つのが、国や自治体が公表する「統計データ」なのじゃ。

数字として裏付けがあれば、「最近ちょっとおかしい気がする」といった感覚的な違和感も、単なる主観ではなく根拠ある視点として扱うことができます。

「国交省の資材価格指数でも昨年より◯%上昇しています。仕入れ実績を見ても、◯月に入って平均単価が1.3倍に跳ね上がっています」

というように数字を添えて話すことで、現場の感覚に“証拠”が加わり、説得力が一気に増します。

客観的データに基づいた統計データがあれば、「だったら仕入れ計画を見直そう」「利益率の基準を修正しよう」といった具体的な改善行動にも繋がりやすくなるのです。

誤発注、資材ロス、人手不足の防止にも活用可能

建設業では、資材価格の高騰や人手不足といった課題が日々変動します。

こうした変化に柔軟に対応していくためには、感覚や経験だけに頼るのではなく、数字による裏付けが必要です。

統計データを活用すれば、資材価格の変動や人材の需給状況といった傾向を把握できるぞよ。

次の仕入れのタイミングや数量の調整、外注先との交渉や人員配置の見直しといった判断が的確に行えるようになります。

ミスやロスを未然に防ぐためにも重要なカギとなり、現場や経営の安定に欠かせません。

数字で全体の動きを捉えることで、より計画的かつ戦略的な工事運営が実現できます。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

補助金・入札申請時の資料にもそのまま使える!

実は、統計データは公的な申請書類との相性も抜群です。

補助金申請や公共工事の入札などでは、「業界全体の状況」や「地域の労働環境」などを説明することでより内容の強化が行える場面も多々登場します。

そのときに、“出所が明らかなデータ”があると説得力が格段にアップします。

そういえば補助金の申請書を書いてるんですけど、「現状の課題」ってどう書けばいいか迷ってて…。

単に「人手が足りません」「材料費が上がっています」だけでは弱いのう。

その課題を“証明するデータ”があると、ぐっと信頼性が上がわい。

「建設技能者の高齢化率◯%」「特定資材の価格推移」など、出所が明確な数字を添えるだけで、客観性や信頼性が増します。

国交省の統計は引用しやすい形式で提供されているため、申請書を作成する際の資料としても活用価値が大きいのです。

申請にも、経営にも、現場にも…思ってた以上に広く使えるんですね!

日々の判断、現場の調整、将来の計画…。

色んな場面で活用できるわい。

統計データが活用できるシーン

経営・戦略立案に

まず経営者さんに注目していただきたいのが、中長期の市場動向や投資の流れを読み取るための活用です。

「建設投資見通し」や「建設工事統計調査」などを見れば、どの分野の工事が伸びているか、受注額の推移などがわかり、経営方針や事業計画の判断材料になります。

・中長期の市場動向を把握し、先を見据えた経営判断ができる

・工種別・地域別の工事量から、注力すべき分野が見えてくる

・計画的な投資判断や事業拡大・縮小の検討がしやすくなる

現場管理・人員配置に

日々の現場運営や人材確保に関しても、統計データは有効です。

「建設労働需給調査」では、地域別・職種別の人手不足率がわかりますし、「資材需給調査」を見れば、資材価格の動向や需給のバランスをつかむことができます。

・職種ごとの人手不足状況を把握し、採用や外注計画の調整ができる

・資材価格の変動を把握し、仕入れタイミングや数量を最適化できる

・地域別の労働需給から、現場配置の見直しや応援体制の検討がしやすくなる

現場の混乱も、事前に数字で防げそうですね。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

申請・行政対応に

「建設副産物実態調査」や「建設工事費デフレーター」などは、社会的な課題や価格変動の根拠を示す裏付け資料として非常に有効です。

申請書に数字の根拠を添えるだけで、説得力や信頼性がグッと上がります。

・補助金申請書に“客観的な裏付け”としてデータを添えられる

・地域特有の課題(高齢化率、人手不足率など)を数字で証明できる

初心者の方にも是非チェックしてほしい、統計データをピックアップ

「統計って言っても、種類が多すぎて何を見ればいいか分からない…」そう感じた方もご安心ください。

国土交通省のホームページで公開されている統計データのうち、建設業に携わる方におすすめのデータをいくつか厳選しました。

それぞれの統計がどんな内容で、どんな場面に役立つかも一覧で分かりやすくまとめていますので、是非チェックしてみてください。

主要建設資材需給・価格動向調査

「主要建設資材需給・価格動向調査」は、国土交通省が毎月発表している、主要な建設資材の価格と需給バランスの動向をまとめた統計です。

セメント、鋼材、アスファルト、コンクリート製品、石油系資材など、主要な建設資材の価格・需要・供給が毎月公開されておるわい。

例えばアスファルトや軽油など価格変動が激しい資材は、タイミングによっては数%の差でコストが大きく変わることも。

資材価格が下がってきているとわかれば、「今すぐ大量に仕入れるのは得策か?」「もう少し待てばさらに安くなるかも」といった仕入れタイミングの判断がしやすくなります。

また、需要と供給のバランスも公開されているため、定点観測を行うことで過剰在庫や欠品リスクを抑え、計画的な発注が可能になります。

- 需給均衡(需要と供給がバランスよく保たれている状態)が続いている…「急に品薄になる心配がない」と考えられるため、余分な在庫を抱える必要がなくなる

- 需給が「不足気味」と出ている…「品切れ」や「納期遅れ」が起きる前に、あらかじめ早めの手配が必要になる

- 価格が下がっている資材は、使用量が多い工事と重なるタイミングにまとめ買いを検討

- 下落傾向にある資材を使う仕事を優先的に進める判断材料にも◎

- 均衡が続く資材は、小まめに必要分だけ発注し、在庫圧縮=倉庫スペースや保管コストの削減

- 定期的に統計を確認することで、発注の先読みや“仕入れの勘”を磨くことにも繋がる

【令和8年1月調査分追記】主要建設資材需給・価格動向の結果が公開されました【工事業に関するお役立ち情報】

【令和8年1月調査分追記】主要建設資材需給・価格動向の結果が公開されました【工事業に関するお役立ち情報】

建設労働需給調査

建設技能労働者の需給状況を職種別・地域別に把握した統計です。

全国および各都道府県ブロック別、さらに8つの職種(型枠、左官、とび、鉄筋、電気、配管など)を対象に調査されています。

例えばある地域で「とび職」や「型枠大工」など特定職種の不足率が高いというデータが出た場合、そのままにしておくと、外注の確保が難しくなったり、工期の遅れに繋がるリスクがあります。

・通常より早めに外注先へ依頼をかける

・自社採用のスケジュールを前倒しにする

・建設人材派遣会社への登録を強化する

といった「先手の対応」が非常に重要になります。

一方で、過剰=働き手が余っている地域では、「今なら確保しやすいから、手の空いた職人を別現場に回そう」「今のうちに採用して研修期間を設けよう」などの柔軟な人員配置の判断がしやすくなります。

他の地域への“応援人員”として送る計画を立てたり、手が空いたタイミングで研修を行えれば社内リソースの有効活用になりますね。

“どこに・どんな人材を・いつどう配置すべきか”を冷静に見極めるためにも、「建設労働需給調査」は非常に価値のある統計です。

| 現場監督 | ・工期遅延リスクを事前に察知し、工程の組み直しや応援手配がしやすくなる ・外注の確保が難しい時期を前もって把握でき、余裕ある発注が可能に ・職種ごとの不足傾向に応じて、作業の順番や段取りを柔軟に調整できる |

| 経営者 | ・人手不足による外注費・単価上昇リスクを見込み、利益率の調整ができる ・余剰人員の有効活用(他現場配置・技能訓練など)の方針を立てやすい ・補助金や助成金申請時に「人手不足の客観的証拠」として活用可能 ・将来の設備投資・工場拡張・人材育成計画の根拠データとして使える |

| 採用担当 | ・地域や職種の“売り手市場・買い手市場”を把握し、採用条件の見直しができる ・人手不足が深刻な職種に優先的にリソースを割ける ・求人広告や募集エリアの最適化に繋がる「職種×地域」の戦略が立てられる |

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

建築動態統計調査

「建築動態統計調査」は、毎月発表される建築物の着工・住宅着工・除却・災害による滅失などの動きを統計としてまとめたものです。

- 建築物着工統計調査

- 住宅着工統計調査

- 建築工事費調査

- 建築物除却統計調査

- 建築物災害統計調査

特に「建築物着工統計調査」では全国の建築工事のうち、どんな種類の建物が・いつ・どこで・どれくらい建てられ始めたかがまとめられており、一戸建て住宅の着工件数等が種類別に細かく把握できます。

着工件数が増えれば、資材需要も人手も増えるということ。

急な品切れや職人不足を防ぐためにも、普段からの動向を確認しておくことで人員計画の強化が行えます。

【令和7年12月分追記】建築着工統計調査の報告が公開されました【工事業に関するお役立ち情報】

【令和7年12月分追記】建築着工統計調査の報告が公開されました【工事業に関するお役立ち情報】

建設投資見通し

建設投資が社会経済活動に与える影響の大きさに注目し、国内建設市場の規模と構造を明らかにすることを目的として、毎年度「建設投資見通し」が公表されています。

建設投資の推計と将来見通しを組み合わせて市場を捉える統計データじゃ。

この統計を定期的にチェックすることで、建設市場全体の規模感を把握できます。

例えば「今年は建設投資が増えるのか? 減るのか?」という方向性を、政府・民間の両面から予測することができるため、今後1~2年の計画や戦略を立てる際の指針となります。

分野ごとの動きを比較できるのも見どころですね。

・住宅、非住宅といったカテゴリごとに

・どの分野が伸びていて

・どこが減少傾向にあるのか

が明確に分かるため、自社の注力分野や営業戦略の見直しにも活用できます。

「今後は政府投資の割合が増える」と分かれば、公共案件の入札準備に力を入れる、というように、業種別に戦略を練る材料にもなるのです。

建設工事費デフレーター

「建設工事費デフレーター」は、名目の建設工事費(契約金額)を、物価水準に基づいて実質工事費に換算する指数です。

建設工事は規模・内容が異なるため、製品のようには単純に価格変動を追えません。

そこで、労務費や資材費の物価指数を構成比に基づいて集計し、全体の工事費の実質的な変動を算出しています。

「異なる年度の工事費を比較可能にする」など、実質的な価格変動を把握する重要な指標なのじゃ。

- 異なる時期の工事費を実質値で比較できるため、価格比較や見積精度の向上に有用

- 実質ベースでのコスト変動を把握することで、キャッシュフローや利益分析の精度が上がる

重要なことは分かったのですが…どう活用するのでしょうか?

「数年前に似たような工事をやったから、その単価を参考にしよう」と考えるとき、そのまま金額を流用すると、物価の変化分が反映されないため、見積や予算にズレが生じます。

- 基準年:デフレーター 100

- 比較年:デフレーター 110(物価10%上昇)

この場合、「基準年に1,000万円だった工事」は、「比較年では約1,100万円相当」として、実勢に即した予算調整が可能になります。

過去の原価データを使って今後の工事計画を立てるときも、「過去価格×現在のデフレーター比率」で補正すれば、より精度の高い原価予測が行えます。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

建設業構造実態調査

「建設業構造実態調査」は、建設業を“産業のカタチ”として知る上で重要な調査です。

経営戦略・人材政策・海外展開・環境施策など、あらゆるテーマの参考資料として使えるデータです。

産業のカタチ…?

ここで言う「カタチ」とは、建設業という業界が

- どんな会社で成り立ち

- どんな人が働き

- どんな仕事に力を入れているか

といった“全体像”のことじゃ。

- 職人さんが減ってきているのか、若手が増えているのか

- 海外に進出してる会社が増えているのか

- 環境に配慮した取り組みをしている企業はどれくらいあるのか

こうした情報を数字でまとめて、建設業の「いま」を俯瞰できるようにするのが「建設業構造実態調査」です。

その特徴的な活用方法のひとつが、「自社の取り組みを業界平均と比較して説明できる」という点にあります。

“全体像との対比”である調査報告と比較することで、客観的に自社の置かれた状況を把握することができます。

・業界全体では〇〇職の高齢化が進んでいるが、当社では20代の技能者が◯%を占めている

・全体では環境配慮の取り組みが〇%にとどまる中、当社は再生資材の導入率が◯%

なるほど!補助金申請の際等にも活用できそうですし…。

計画書でも「なぜ今この施策が必要なのか」の説得力になりそうですね。

他にも自社の強みや優位性を数字で伝えることで、他社と一歩差がつく差別化にも繋がるぞよ。

「建設業構造実態調査」は、実際に建設工事を行っている「建設専業企業(=総売上のうち建設業以外の割合が20%未満)」を対象に、無作為に抽出された約12,000社に対して行われる標本調査です。

そう聞くと、「大企業の傾向が中心になっているのでは?」と感じます…。

確かに、標本抽出においては「資本金階層別」「経営組織別」の層化が行われており、一定数の中堅・大手企業が含まれています。

しかし実際には、全国の中小企業も含む幅広い企業規模から抽出されており、小規模事業者にとっても「業界平均」や「全体傾向」として参考になるデータが多く含まれています。

じゃから、中小企業でも活用してほしいポイントがいくつかあるのじゃよ。

例えば「どんな分野に人が足りていないのか」「環境対応や海外展開はどの程度進んでいるのか」など、建設業界全体の動きが分かるため、自社の方向性が業界に対して遅れていないか・先行しているかを確認する材料になります。

規模の大小を問わず、行政対応や補助金申請などで業界全体との比較は非常に有効です。

「業界全体の平均がこうだから、うちはこう取り組んでいる」という根拠があれば、書類の説得力が格段に上がります。

例えば「海外事業を展開している建設業者の割合」「再生可能エネルギーへの投資割合」など、具体的な数値を見ることで、“中小企業でも取り組み可能な分野”の見極めができます。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

建設関連業の動態調査

「建設関連業等の動態調査」 は、建設業を支える“周辺業種”の動きをタイムリーに捉える指標です。

測量、設計、コンサルタント、レンタル業などは、建設工事の前段階で動く業種です。

つまり、これらの契約件数や売上高が増えていれば、これから着工が増える可能性が高いということ。

逆に減少していれば、将来の工事件数や発注が落ち込む予兆とも捉えられるわい。

また、調査では、「公共か民間か」「どの工種か」「どの分野に機材需要があるか」などが分かります。

地域別・業種別の動きを把握することで、機材の調達やレンタル、設計人員の配置、営業活動の注力エリアを見直す判断材料になります。

建設業の統計は受注・着工・完成ベースが多い一方で、この調査は前段階の動きや付帯業務にフォーカスしています。

これらの業種の売上や契約件数を見ることで、“業界の体温”を早く、広く感じ取ることができるのです。

「まだ建設全体は落ちてないけど、測量・設計の動きが鈍い」という場合、未来の落ち込みを早く察知できるかもしれん。

こういうデータを見ておくと“いきなり仕事がない”を防げそうです。

未来の変化に早く気づけるって、大事なことですね。

| 経営層 | 市場の先読み判断、中期戦略の補助線に |

| 営業部門 | 設計や測量が動いている地域・分野を狙い撃ち |

| 調達部門 | リース需給を見て機材調達の判断材料に |

| 技術管理 | 工事の前段階に関する動向把握に |

建設業界の今と未来を考えるうえで、国土交通省から公表されている正確な統計データは頼れる存在です。

今回ご紹介した調査はいずれも大手企業の動きを反映したデータでありながら、業界全体の流れをつかむ参考資料として、小規模事業者や現場の方々にも十分活用価値があります。

変化の早い時代だからこそ、肌感覚に頼るだけでなく、客観的な数字に触れることが、自社の強みやチャンスを見つけるヒントになるかもしれません。

現場では肌感覚で変化に気づいていても、それが経営判断に活かされない…。

そんな“もったいない”を防ぐためにも、日々変動の大きな工事業では、数字で見える化する仕組みが必要です。

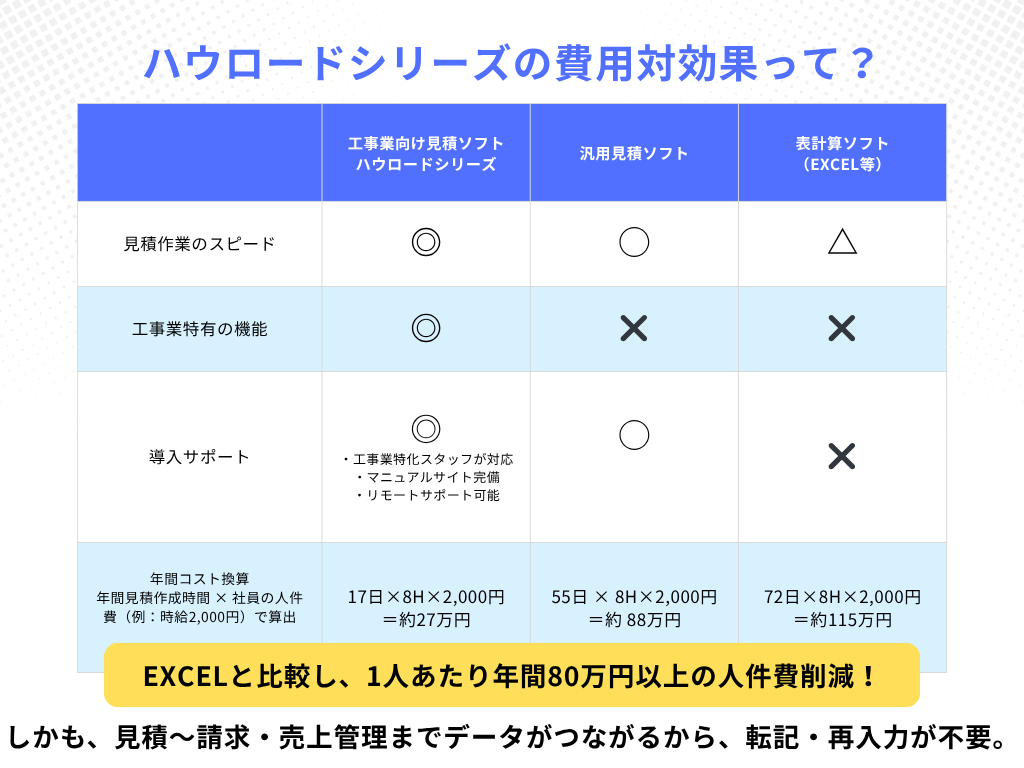

ハウロードシリーズでは、見積から実行予算・受注管理・原価管理までを一元化し、現場と経営を数字で繋ぎます。

弊社のハウロードシリーズの見積・積算システムは、売り切り型で「年度使用料」などの継続利用にかかる費用がないのがポイント。

- 電気工事業向けEシリーズ

- 設備工事業向けSシリーズ

- 建築工事業向けAシリーズ

相場が高い印象の工事業専用ソフトですが、リーズナブルな価格で豊富な機能を取り揃えています。

・見積に対して、実際にはどれくらいの原価がかかっているのか

・どの工事が利益を出し、どの工事が足を引っ張っているのか

こういった分析が、ボタン操作で簡単に行えます。

さらに、一度入力した情報は各帳票に自動反映されるため、Excelの転記ミスや二重入力といった事務のムダも削減。

- 見積作成のスピードが4分の1に

- 実行予算とのギャップも常に把握可能に

- 集計・報告にかかっていた時間も大幅短縮

「数字が見えると、次の手が打てる」そんな経営の好循環を、ハウロードシリーズがサポートいたします。

ハウロードシリーズは工事業に特化した見積システム、受注・原価管理システム。

サブスクリプション形式と買い切り型、二つの製品から選べるわい。

初期費用・継続期間の縛りもないぞよ!