近年当サイトのコンテンツを無断で複製しているサイトを見受けますが、本サイトの掲載内容の一部およびすべてについて、事前の許諾なく無断で複製、転載等を行う行為は、著作権侵害となり法的に罰せられることがあります。

令和7年7月18日に、「令和6年度住宅市場動向調査」の結果が国土交通省から公表されました。

従来の調査項目に加え、新たに「住宅取得時に購入した耐久消費財の合計金額」や「住宅ローン減税の適用住宅区分」が調査されました。

住宅取得の現場は、時代とともに大きく変化しています。

こうした統計データは、工事業者様にとって、お客様の予算感や、生活に求める快適性、省エネ住宅への意識、そして世帯構成の変化を知ることで、提案や営業の方向性を定める重要なヒントとなります。

- 住宅取得にかける資金規模

- 住まいを整えるためにどれほど家具・家電などへ投資しているのか

- 住宅ローン減税の適用状況や、若者夫婦・子育て世帯の動向

など、リアルな暮らしの状況が見えてきます。

本記事では、調査の主な結果をかみ砕きながら、工事業者様にとってどのような提案や事業展開のヒントにつながるのかを整理していきます。

家具や家電の購入金額まで分かるなんて、ちょっと驚きです!

そこが肝心なんじゃ。住宅だけでなく暮らし全体のことが分かるからこそ、それを踏まえた提案をすればよりお客様に響くのじゃ。

なるほど、早速知りたいです!

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

住宅市場動向調査とは?

「住宅市場動向調査」は、国土交通省が毎年行っている公式の統計調査。

平成13年度から実施されており、住宅を建てたり購入した世帯が「どんな理由で住宅を取得したのか」「どのように資金を調達したのか」といった実態把握を目的としています。

調査項目は、住み替えや建て替え前後の住宅状況、世帯の状況、住宅取得やリフォームにおける資金調達方法など、多岐に渡ります。

住宅取得の前後に渡る、幅広い情報が網羅されておるわい。

お客様がどのくらいの予算感を持ち、どんな世帯属性で、資金をどう工面しているのか。

これらを知ることで、提案の方向性や営業トークに活かせるヒントが見えてくるでしょう。

調査の対象

今回の調査では、2023年4月から2024年3月の間に、住み替え・建て替え・リフォームを行った世帯を対象に実施されました。

住宅の種類ごとに対象範囲が設定されておるわい。

・全国規模で調査されたもの

・三大都市圏に絞られたもの

があるぞよ。

| 注文住宅 | ・対象:自ら居住する目的で新たに建築した住宅に入居した方 ・約2,000人に調査票を配布(母集団は住宅着工統計に基づく約25万人) |

| 分譲住宅 | ・対象:新築の建売住宅や分譲目的で建築された住宅を購入し、入居した方 ・約600人に調査票を配布(母集団は約18万人) |

| 既存(中古)住宅 | ・対象:新築後に他の世帯が居住していた住宅を購入し、すでに入居、または入居予定の方 ・約2,100人に配布(母集団は住宅・土地統計調査に基づく約16万人) |

| 民間賃貸住宅 | ・対象:個人や企業が賃貸目的で建築した住宅に入居した方※ ・約600人に配布(母集団は約62万人)。 ※社宅、公的住宅、学生アパートなどを除く |

| リフォーム住宅 | ・対象:増築・改築・模様替えなどの工事を実施した住宅に居住している方 ・約600人に配布(母集団は約92万人) |

このように、住宅取得やリフォームといった多様なケースを網羅して調査が行われています。

このデータを見ることで「新築の顧客層」だけでなく「中古住宅を購入する層」や「賃貸から住み替える層」「リフォームを選ぶ層」といった幅広いニーズを把握できるのも特徴のひとつです。

調査の項目

住宅市場動向調査では、単に住宅の取得金額や資金調達方法だけでなく、住み替えや建て替えの背景、世帯の状況、さらには耐久消費財の購入や住宅ローン減税の適用状況といった幅広い視点から実態が調べられています。

調査項目は山のようにあるが…すべてを細かく追うのは骨が折れるのぅ。

今回は特に役立つ要点を中心にまとめておるぞ。

参考までに調査項目一覧を掲載しました。

正直、こんなにたくさんあると目が回りそうです…。でも、知っておくとお客様の背景が見えてきますね!

- 住宅取得回数

- 比較検討した住宅

- 最も希望順位が高かった住宅

- インターネット等の活用

- 住宅の選択理由

- 住宅決定の際に妥協したもの

- 既存(中古)住宅にしなかった理由

- 住宅取得時に経済的要因が与えた影響度

- 施工者を探した方法

- 敷地の取得方法、取得時期

- 長期優良住宅認定の有無

- 設計図書の有無

- 在宅勤務スペースの有無

- 宅配ボックスの設置

- 住み替え・建て替え前の住宅の種類

- 住み替え前の住宅の家賃

- 住み替え・建て替え前の住宅の取得時期、処分方法、売却損益

- 住宅の建て方

- 延べ床面積、敷地面積

- 高齢者対応設備、省エネ設備

- 定期借地制度利用の有無

- 公共交通機関までの距離、通勤時間、居住地

- 住み替え前の住宅の所在地

- 世帯主の年齢

- 世帯主の職業、勤続年数

- 世帯年収

- 居住人数、うち配偶者の有無、65 歳以上・中学生高校生・小学生以下の人数

- 住宅建築資金、土地購入資金

- 住宅建築資金、土地購入資金のうち借入金の返済期間

- 住宅建築資金、土地購入資金を贈与した親の年齢

- 購入した耐久消費財の合計金額

- 住宅ローン年間返済額

- 住宅ローン減税適用の有無

- 住宅ローン減税の適用区分

- 住宅ローンの負担感

- 民間金融機関借入金の金利タイプ

- 民間金融機関への融資申込みの有無

- 民間金融機関から希望額融資を調達できなかった経験

- 住宅取得回数

- 比較検討した住宅

- 最も希望順位が高かった住宅

- インターネット等の活用

- 住宅の選択理由

- 住宅決定の際に妥協したもの

- 既存(中古)住宅にしなかった理由

- 住宅取得時に経済的要因が与えた影響度

- 住宅を探した方法

- 敷地の権利関係

- 長期優良住宅認定の有無

- 設計図書の有無

- 在宅勤務スペースの有無

- 宅配ボックスの有無

- 住み替え前の住宅の種類

- 住み替え前の住宅の家賃

- 住み替え前の住宅の取得時期、処分方法、売却損益

- 住宅の建て方

- 延べ床面積、敷地面積

- 高齢者対応設備、省エネ設備

- 定期借地制度の利用の有無

- 公共交通機関までの距離、通勤時間

- 住み替え前の住宅の所在地

- 世帯主の年齢

- 世帯主の職業、勤続年数

- 世帯年収

- 居住人数、うち配偶者の有無、65 歳以上・中学生高校生・小学生以下の人数

- 購入資金

- 購入資金のうち借入金の返済期間

- 購入資金を贈与した親の年齢

- 購入した耐久消費財の合計金額

- 住宅ローン年間返済額

- 住宅ローン減税適用の有無

- 住宅ローン減税の適用区分

- 住宅ローンの負担感

- 民間金融機関借入金の金利タイプ

- 民間金融機関への融資申込みの有無

- 民間金融機関から希望額融資を調達できなかった経験

- 住宅取得回数

- 比較検討した住宅

- 最も希望順位が高かった住宅

- インターネット等の活用

- 住宅の選択理由

- 既存(中古)住宅にした理由

- 住宅決定の際に妥協したもの

- 住宅取得時に経済的要因が与えた影響度

- 住宅を探した方法

- 建築時期

- 敷地の権利関係

- 購入形態

- 購入前後のリフォームの有無

- インスペクションの認知・実施の有無

- 瑕疵保険への加入

- 長期優良住宅認定の有無

- 設計図書の有無

- 在宅勤務スペースの有無

- 宅配ボックスの有無

- 住み替え前の住宅の種類

- 住み替え前の住宅の家賃

- 直前の住宅の取得時期、処分方法、売却損益

- 住宅の建て方

- 延べ床面積、敷地面積

- 高齢者対応設備、省エネ設備

- 定期借地制度の利用の有無

- 公共交通機関までの距離、通勤時間

- 住み替え前の住宅の所在地

- 世帯主の年齢

- 世帯主の職業、勤続年数

- 世帯年収

- 居住人数、うち配偶者の有無、65 歳以上・中学生高校生・小学生以下の人数

- 購入資金

- 購入資金のうち借入金の返済期間

- 購入資金を贈与した親の年齢

- 購入した耐久消費財の合計金額

- 住宅ローン年間返済額

- 住宅ローン減税適用の有無

- 住宅ローン減税の適用区分

- 住宅ローンの負担感

- 民間金融機関借入金の金利タイプ

- 民間金融機関への融資申込みの有無

- 民間金融機関から希望額融資を調達できなかった経験

- 住宅の選択理由

- 住宅決定の際に妥協したもの

- インターネット等の活用

- 住宅を探した方法

- 賃貸契約の種類

- 建築時期

- 在宅勤務スペースの有無

- 宅配ボックスの有無

- 住み替え前の住宅の種類

- 住み替え前の住宅の家賃

- 住宅の建て方

- 延べ床面積、敷地面積

- 高齢者対応設備、省エネ設備

- 定期借家制度の利用の有無

- 公共交通機関までの距離、通勤時間

- 住み替え前の住宅の居住期間、所在地

- 世帯主の年齢

- 世帯主の職業、勤続年数

- 世帯年収

- 居住人数、うち配偶者の有無、65 歳以上・中学生高校生・小学生以下の人数

- 勤務先からの住宅手当

- 家賃、共益費、敷金/保証金、礼金、仲介手数料、更新手数料、その他費用

- 家賃の負担感

- 定期借家制度の認知

- 賃貸住宅に関して困った経験

- 住宅の取得時期、取得方法

- 建築時期

- 前回のリフォーム時期

- リフォームの種類

- リフォームの内容

- リフォームの部位

- リフォームの動機

- リフォームの工事期間

- インターネット等の活用

- リフォームの施工者

- 施工者を探した方法

- リフォーム時に困った経験

- 設計図書の有無

- 延べ床面積

- 高齢者対応設備、省エネ設備

- 世帯主の年齢

- 世帯主の職業、勤続年数

- 世帯年収

- 居住人数、うち配偶者の有無、65 歳以上・中学生高校生・小学生以下の人数

- リフォーム資金

- リフォーム資金借入金の返済期間

- 購入した耐久消費財の合計金額

- 住宅ローン年間返済額

- 住宅ローン減税適用の有無

- 住宅ローンの負担感

- 民間金融機関借入金の金利タイプ

- 民間金融機関への融資申込みの有無

- 民間金融機関から希望額融資を調達できなかった経験

数字から読み解く!工事業者が押さえておきたい4つのポイント

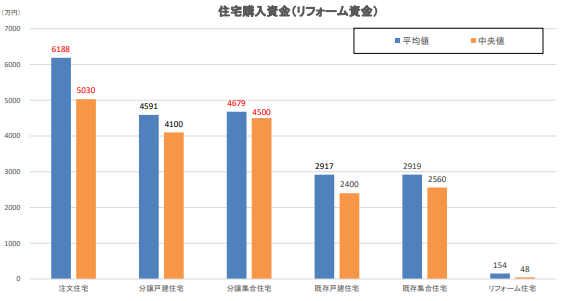

住宅購入資金(リフォーム資金)の平均値と中央値

今回の調査によると、住宅取得にかかる資金の平均値は注文住宅が6,188万円と最も高く、次いで分譲集合住宅が4,679万円となっています。中央値でも同様に、注文住宅が5,030万円、分譲集合住宅が4,500万円と上位を占めています。

「平均値」と「中央値」って、どう違うんでしょう?

良い質問じゃ!

例えば、5人が家を建てるとして、かかった資金がそれぞれ4,000万円、4,500万円、5,000万円、5,200万円、そしてもう一人が1億円かかったとします。

わぁ、1人とってもお金持ちがいますね!

その5人で平均値を出すとどうなるじゃろう。

他の4人が4000万円~5200万円に収まっている中で、平均値が5500万円を超えてしまって…「これが皆の平均です」と言われると、少し違和感がある結果です。

そうじゃ。高額な1人に数字が引っ張られて、真ん中の人たちより高めに見えてしまう。

一方で中央値は、金額を並べたときに真ん中に位置する値を指します。

例:4,000万円、4,500万円、5,000万円、5,200万円、1億円

この場合は5件

※件数が奇数なら「真ん中の値」が中央値

| 平均値 | 全員をならした数字 ※高額者に引っ張られる可能性がある |

| 中央値 | 真ん中の人の金額 =実際の層に近い |

中央値を使うことで、より施主の実感に近い予算感を把握できます。

工事業者さんが提案を考える際は、中央値を意識することで「大多数のお客様の予算感」を把握できるのです。

なるほど!では、改めて調査結果を確認してみましょう。

今回の調査結果を見ると、住宅の種類によって資金規模に大きな差があることが分かります。

注文住宅

| 平均値 | 6,188万円 |

| 中央値 | 5,030万円 |

最も資金規模が大きい結果となりました。

平均では6,000万円を超えていますが、中央値は5,000万円台前半。

つまり、一部の高額案件に引っ張られて平均が高めになっておる。

実際には5,000万円前後が中心層じゃのう。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

分譲戸建住宅

| 平均値 | 4,591万円 |

| 中央値 | 4,100万円 |

注文住宅よりは低いものの、こちらも4,000万円台が一般的なラインのようですね。

中央値との差を見ると、施主の大半は4,000万円前後で収まるケースが多いと推測されます。

分譲集合住宅

| 平均値 | 4,679万円 |

| 中央値 | 4,500万円 |

平均と中央値の差が小さく、市場全体の資金感が比較的均一であることが特徴です。

施主の予算感が安定している層といえるでしょう。

ほとんどの人が同じくらいの予算感なんですね。

マンション購入って、思ったより相場感がはっきりしてるんだなぁ。

うむ、だからこそ提案するときも“標準的なプラン”が響きやすいかもしれんのう。

既存戸建住宅

| 平均値 | 2,917万円 |

| 中央値 | 2,400万円 |

中古戸建を選ぶ層は、3,000万円弱が目安。

中央値はさらに低く、コストを抑えつつ住まいを確保したい層が多いと考えられます。

注文住宅や分譲と比べると、ぐっと金額が下がりますね。

費用を抑えたい人が多いのかな?

ふむ。その分、リフォーム提案や追加工事のチャンスも多いかもしれん。

既存集合住宅

| 平均値 | 2,919万円 |

| 中央値 | 2,560万円 |

中古マンションも同様に、2,500~3,000万円前後が中心層。

中古マンション購入者の約7割が入居前後にリフォームを行っているという調査結果もあります。

同じ調査内の、「購入前後のリフォームの有無」という項目を見てみよう。

| 令和6年度/全国の既存住宅 購入前後のリフォームの有無 | 一戸建て | 集合住宅 |

| 売主及び購入後のリフォームあり | 21.7 | 17.6 |

| 売主によるリフォームのみ | 22.2 | 36.2 |

| 購入後のリフォームのみ | 20.2 | 21.8 |

| リフォームなし | 35.9 | 24.4 |

つまり、全体の約3割はリフォームせずそのまま住んでいるものの、約7割の中古住宅は購入と同時に何らかのリフォームが行われているという結果が出ています。

リフォーム住宅

| 平均値 | 154万円 |

| 中央値 | 48万円 |

リフォームのみの場合は金額がぐっと下がり、100万円前後の小規模工事が中心という結果となりました。

大規模なリフォームは一部に限られることが分かります。

小規模案件は単価こそ低いものの、件数が多く継続的な需要が見込めます。

さらに、最初の小工事で信頼を得られれば、将来的な大規模リフォームや別案件の受注につながる可能性も高まります。

小さな工事といえど侮るなかれ。そこで築いた信頼が、やがて大きな仕事へと育つのじゃ。

最初は難しそう…と思っていたけど、現場のヒントがいっぱい詰まってるんだって分かってワクワクしてきました。

素晴らしい!

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

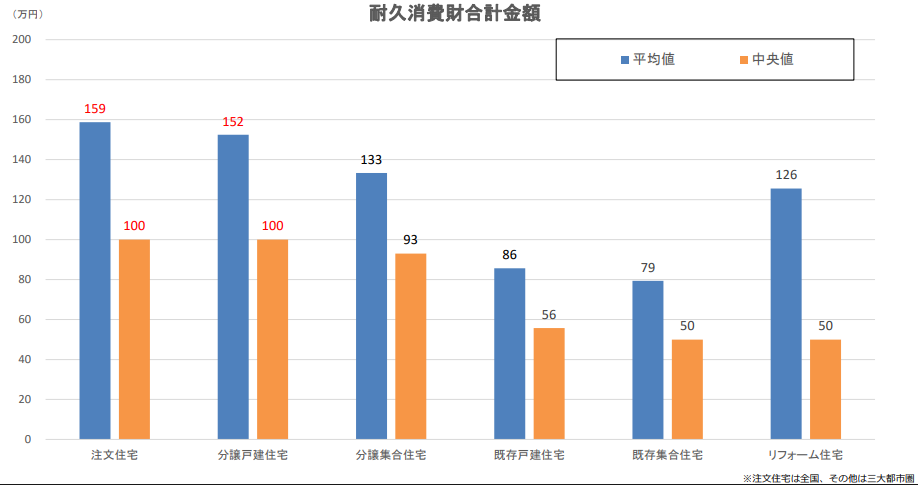

耐久消費財の合計金額の平均値と中央値

住宅を取得するとき、多くの世帯は建物本体の費用だけでなく、家具や家電といった「耐久消費財」にもまとまった金額を投じています。

新しい住まいに合わせて冷蔵庫やエアコンを買い替えたり、収納やインテリアを整えたりするのは自然な流れです。

「暮らしを整えるために一緒に必要になる投資額」とも言えよう。

今回の調査で、新しくこの「耐久消費財の合計金額」が集計された…と書いてありましたね。

その通り。その結果、住宅の種類によって傾向が大きく分かれることが分かったのじゃ。

こうした支出のデータから「暮らし全体を提案するチャンス」や「小回りの利いた改善提案の重要性」が見えてきます。ここからは、種類ごとにどのような特徴があるのかを詳しく見ていきましょう。

注文住宅取得世帯

| 平均値 | 159万円 |

| 中央値 | 100万円 |

注文住宅を建てた世帯は、耐久消費財への支出が最も高い層です。

新築という新しい暮らしに合わせて、家具や家電をまとめて新調するケースが多く、平均値は159万円にのぼります。

一方で中央値は100万円なのですね。先の住宅購入資金額でも、この「注文住宅」が平均値・中央値の差が一番大きかったグループです。

鋭い!一部の高額購入世帯が平均値を押し上げている構図じゃのう。

つまり、「多くの世帯は100万円前後を予算にしているが、中には200万円以上を投じる家庭もある」という二層構造を読み取ることができます。

工事業者にとっては、注文住宅の施主は「建物と同時に暮らし全体を整えたい層」であることを踏まえ、生活全体を見据えたパッケージ提案を行うと、顧客の満足度向上や受注単価アップに繋がるかもしれません。

分譲戸建住宅取得世帯

| 平均値 | 152万円 |

| 中央値 | 100万円 |

注文住宅と同様に、分譲戸建住宅を購入した世帯も、耐久消費財への支出は高めという結果に。

これは「住宅取得と同時に家具・家電をまとめ買いする」傾向が強いことを示しています。

暮らしを新しく始める層の特徴かもしれませんね。

注文住宅ほどカスタマイズはできないものの、「新しい暮らしを整える」という意識は共通。

冷蔵庫やエアコン、洗濯機などの大型家電に加え、ベッドやソファといった主要家具を揃えるケースが多いと考えられるのう。

住まいの快適性を引き上げるプラスαの提案、例えば収納の追加工事や外構やエクステリアの整備のような「暮らしを完成させる仕上げ工事」を提案することで、顧客満足度を高められるかもしれません。

分譲集合住宅取得世帯

| 平均値 | 133万円 |

| 中央値 | 93万円 |

分譲マンションを購入した世帯は、耐久消費財への支出が比較的安定しています。

平均値は133万円、中央値は93万円と、注文住宅や分譲戸建よりもやや抑えめの水準です。

微妙な差ではありますが…。

要因のひとつとして、マンション特有の「限られた空間」による影響が考えられる。

既存戸建住宅取得世帯

| 平均値 | 86万円 |

| 中央値 | 56万円 |

中古の戸建住宅を取得した世帯は、耐久消費財への支出が新築や分譲に比べて明らかに低めです。

平均でも100万円を切り、中央値は56万円と半分程度の水準にとどまっています。

既存住宅を選ぶ世帯は「必要最低限の買い替え」に留める傾向が強い…ということでしょうか。

ふむ。要因として、すでに使える家具や家電を持っているケースが多いことも考えられる。

新築や分譲購入のように一から生活を整える必要がなく、持ち込んだものを引き続き活用することができます。

そのため、冷蔵庫や洗濯機など故障・老朽化したものだけを買い替えるといった、現実的な選択を行うのかもしれません。

一方で、住宅本体は中古で購入した分、浮いた資金を別の部分に充てるかもしれん。

なるほど!家具や家電じゃなくても、リフォームなら提案のチャンスがあるかもしれませんね!

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

既存集合住宅取得世帯

| 平均値 | 79万円 |

| 中央値 | 50万円 |

中古マンションを購入した世帯も、耐久消費財への支出は抑えめで、中央値は50万円。

住宅の種類別では最も低い水準となっています。

これは、住まい全体を新しく整えるよりも「最低限必要なものだけ」を買い替える傾向が強い層であることを示しています。

例えば、冷蔵庫や洗濯機など日常生活に不可欠な家電は更新するが、家具や設備の多くは既存のものをそのまま使い続ける、といった実態がうかがえます。

とは言え、支出が発生していることも確か。

水回りの小規模リフォームや古い設備の入れ替えといった「暮らしを便利にするピンポイント工事」が響きやすいかもしれんのう。

リフォーム住宅

| 平均値 | 126万円 |

| 中央値 | 50万円 |

リフォーム住宅の世帯は、耐久消費財への支出が特徴的です。平均値は126万円と高めですが、中央値は50万円と低め。

先ほど中央値の説明を聞いたから分かりますよ!一部が高額な支出をしている…ということですね!

素晴らしい。その一方で多くの世帯は最低限の購入にとどめている、という二極化の構図が見えてくるわい。

例えば、大規模リフォームを行う世帯はキッチンや浴室の入れ替えに合わせて家電や家具も一新し、支出が跳ね上がります。

逆に、クロスの貼り替えや部分的な改修にとどまる世帯では、買い替えはせいぜい数十万円程度。

「工事の規模や目的によって、耐久消費財への出費が大きく変動している」という特徴が数字からもよく分かるのう。

工事業者にとっては、この二極化を見極めることが重要です。

- 大規模リフォーム層…システムキッチン・収納・大型家電とセットにした「暮らし一新提案」

- 小規模リフォーム層…照明・水回り家電・ちょっとした収納改善といった「プラスワン提案」

といったように、顧客の予算感を早めに把握してアプローチを変えることが効果的かもしれません。

住宅ローン減税適用の住宅区分

住宅を取得するとき、多くの世帯が利用するのが「住宅ローン減税」です。

お客様にとってもすごく大事ですよね。

うむ、税制のメリットと工事内容を結びつけて提案できれば、信頼も厚くなるのじゃ。

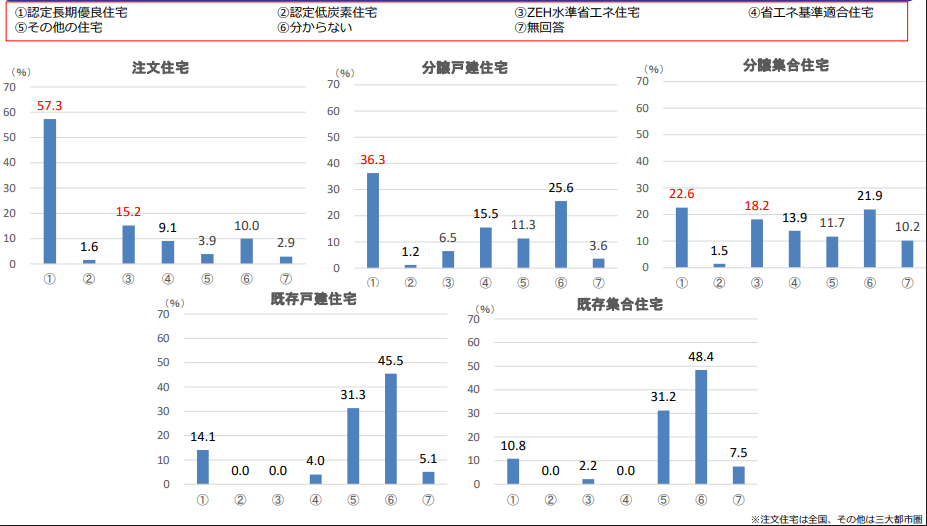

一定の基準を満たす住宅であれば、税制面での優遇を受けられる仕組みですが、今回の調査ではその適用区分が住宅の種類ごとにどう分布しているかが明らかになりました。

全てを覚える必要はない。自社の施工に関わる区分だけでも見ておくと、十分お客様への提案に活かせるぞよ。

- 認定長期優良住宅

- 認定低炭素住宅

- ZEH水準省エネ住宅

- 省エネ基準適合住宅

- その他の住宅

注文住宅

| 認定長期優良住宅 | 57.3% |

| 認定低炭素住宅 | 1.6% |

| ZEH水準省エネ住宅 | 15.2% |

| 省エネ基準適合住宅 | 9.1% |

| その他の住宅 | 3.9% |

| 分からない | 10.0% |

| 無回答 | 2.9% |

注文住宅では、過半数の57.3%が「認定長期優良住宅」に分類されています。

これは、「長く安心して住める家づくり」を重視する施主が多く、耐久性や維持管理の計画を意識して建築していることを示しています。

ZEH水準省エネ住宅が15.2%を占めている点もポイントじゃ。

省エネ性能への関心の高まりも見て取れ、光熱費削減や環境配慮といった要素が施主の選択基準になっていることがうかがえます。

一方、「分からない」「無回答」を合計すると12.9%…2番目に高い回答だったZEH水準省エネ住宅に次ぐ結果に。

制度の複雑さや説明不足も影響しており、ここには工事業者が正確な知識を持ってサポートする余地があります。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

分譲戸建住宅

| 認定長期優良住宅 | 36.3% |

| 認定低炭素住宅 | 1.2% |

| ZEH水準省エネ住宅 | 6.5% |

| 省エネ基準適合住宅 | 15.5% |

| その他の住宅 | 11.3% |

| 分からない | 25.6% |

| 無回答 | 3.6% |

分譲戸建住宅では、36.3%が「認定長期優良住宅」に分類され、依然として性能の高さが重視されています。

注文住宅に比べると割合は低く、分譲ならではの「価格や立地優先」の傾向もうかがえます。

ただ、ここでも「分からない」が25.6%と非常に高いのう。

これは、「分譲住宅購入者は完成品を選ぶため、住宅性能に関する制度説明を十分に受けていないケースが多い」ことの現れともいえます。

工事業者にとっては、「分からない」層をフォローすることで、信頼獲得が行えるチャンスとも言えます。

省エネ改修や追加工事の提案にも繋がりそうですね。

分譲集合住宅

| 認定長期優良住宅 | 22.6% |

| 認定低炭素住宅 | 1.5% |

| ZEH水準省エネ住宅 | 18.2% |

| 省エネ基準適合住宅 | 13.9% |

| その他の住宅 | 11.7% |

| 分からない | 21.9% |

| 無回答 | 10.2% |

分譲集合住宅では、「認定長期優良住宅」が22.6%と一定の割合を占めています。

分譲戸建住宅の36.3%と比べると低めの水準ですね。

その一方で、「ZEH水準省エネ住宅」は18.2%と比較的高い数値じゃ。

また、「省エネ基準適合住宅」が13.9%と他の区分よりも高いのも特徴です。

集合住宅は構造的に断熱・設備効率を確保しやすく、基準を満たしやすい点が反映されていると考えられます。

ただ、「分からない」の回答が2割超あるのも気になるところじゃ。

制度の理解が浸透しきれていない現状も見えており、「分からない」層へのサポートが信頼に繋がりそうです。

既存戸建住宅

| 認定長期優良住宅 | 14.1% |

| 認定低炭素住宅 | 0.0% |

| ZEH水準省エネ住宅 | 0.0% |

| 省エネ基準適合住宅 | 4.0% |

| その他の住宅 | 31.3% |

| 分からない | 45.5% |

| 無回答 | 5.1% |

半数近くが「分からない」「無回答」に集中しておるのう。

既存戸建住宅では、「認定長期優良住宅」が14.1%あるものの、それ以外の区分はほとんどゼロに近い結果となっています。

「分からない」「無回答」が約半数にのぼり、実態としてはほとんどが認定の有無を把握していない状況と言えるかもしれません。

また、他にも要因は考えられるわい。

- 中古住宅購入時には性能証明や認定の情報が十分に共有されていない

- 住宅性能の基準そのものが新築時より後に整備されたこと

既存集合住宅

| 認定長期優良住宅 | 10.8% |

| 認定低炭素住宅 | 0.0% |

| ZEH水準省エネ住宅 | 2.2% |

| 省エネ基準適合住宅 | 0.0% |

| その他の住宅 | 31.2% |

| 分からない | 48.4% |

| 無回答 | 7.5% |

既存集合住宅では、「認定長期優良住宅」10.8%、「ZEH水準省エネ住宅」2.2%と、ごく一部で性能区分が確認される程度に留まっています。

特徴的なのは、先ほど同様、「分からない」「無回答」を合わせると半数に達しているところじゃのう。

大半の購入者が「どの区分に当たるのか把握していない」状態で中古マンションを取得していることになります。

分譲当時の性能情報が引き継がれていなかったり、購入時の説明でカバーされていないことが背景にあると考えられます。

中古マンション購入者は「まず住めれば良い」が前提なのかもしれませんね。確かに最初から全部整える必要はない気がします。

施主は入居してから問題に気づくもの。だからこそ、入居後に改善提案をすることで、工事の機会は広がっていくかもしれんのう。

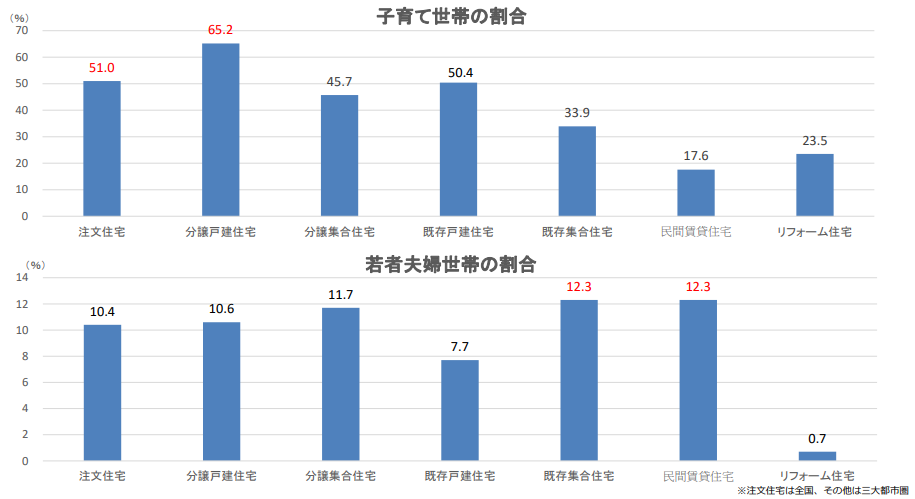

子育て世帯・若者夫婦世帯の割合

住宅の取得やリフォームを検討する世帯の特徴は、そのライフステージによって大きく異なります。

今回の調査では、「子育て世帯」と「若者夫婦世帯」に注目し、住宅の種類ごとにどのような割合を占めているのかが明らかになりました。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

子育て世帯

| 分譲戸建住宅 | 65.2% |

| 注文住宅 | 51.0% |

| 既存戸建住宅 | 50.4% |

| 分譲集合住宅 | 45.7% |

| 既存集合住宅 | 33.9% |

| 民間賃貸住宅 | 17.6% |

| リフォーム住宅 | 23.5% |

ここで、これまで解説した住宅資金・耐久消費財・ローン減税区分の結果を踏まえてみよう。

| 住宅資金 | 注文住宅や分譲戸建は資金規模が大きい |

| 耐久消費財 | 注文住宅・分譲戸建は家具家電への支出も大きい |

| ローン減税区分 | 長期優良住宅・ZEHの割合が高い |

これらを併せると、工事業者さんにとってのポイントとしては、子育て世帯が多い「分譲戸建・注文住宅」では、収納・安全性・在宅ワーク対応・省エネ設備といった家族向けの提案が有効。

一方で子育て世帯の「既存住宅・リフォーム」では、予算に合わせたピンポイント工事や長く住めるようにする改修が求められると言えます。

若者夫婦世帯

| 注文住宅 | 12.3% |

| 民間賃貸住宅 | 12.3% |

| 分譲戸建住宅 | 11.7% |

| 分譲集合住宅 | 10.6% |

| 既存戸建住宅 | 10.4% |

| 既存集合住宅 | 7.7% |

| リフォーム住宅 | 0.7% |

若者夫婦世帯は、民間賃貸住宅(12.3%)・注文住宅(12.3%)・分譲戸建住宅(11.7%)の順で多いと分かりました。

「初期コストを抑えつつ、利便性の高い場所に住みたい」という若年層のニーズが反映されていそうですね。

うむ。一方で、既存戸建住宅(10.4%)や分譲集合住宅(10.6%)にも一定数見られる。

早い段階から持ち家志向を持つ層も確認できますが、割合は低く、主流ではありません。

リフォーム住宅では0.7%と極めて少なく、これは「リフォーム=ある程度年齢を重ねた層」が中心であることを裏付けています。

読み解くと、施主のリアルな姿が

今回の「令和6年度住宅市場動向調査」を読み解くと、資金規模・耐久消費財の支出・住宅ローン減税の区分・世帯構成といった複数の視点から、施主のリアルな姿が浮かび上がりました。

| 注文住宅・分譲戸建住宅 | ・資金も支出も大きく、子育て世帯が中心。 ・「性能」「暮らしやすさ」を軸に、提案の幅が広い市場。 |

| 分譲集合住宅 | ・省エネ性能の高さや安定した支出が特徴。 ・空間を生かす工夫や省エネ改修の切り口が有効。 |

| 既存住宅(戸建・集合) | 資金・支出ともに抑えめで「性能が不明なまま取得」されるケースが多い。 性能の見える化やピンポイント改修が業者の腕の見せどころ。 |

| リフォーム住宅 | 支出が二極化。 部分工事から大規模リフォームまで、施主の状況に合わせた柔軟な対応が必要。 |

統計を読み解くことで、「どんなお客様が、どんな住宅を選び、どんなニーズを持っているか」が具体的に見えてきます。

工事業者にとっては、このデータを単なる数字で終わらせず、「お客様の未来を見据えた提案」につなげることが何より大切だと感じました。

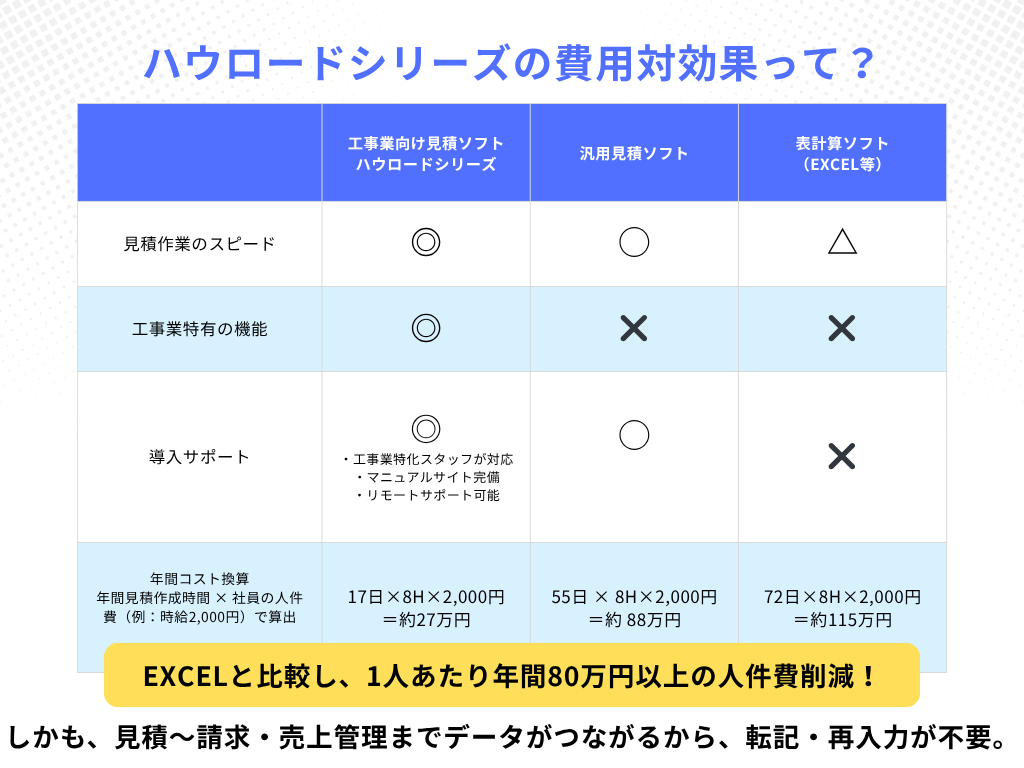

ハウロードシリーズは工事業に特化した見積システム、受注・原価管理システム。

サブスクリプション形式と買い切り型、二つの製品から選べるわい。

初期費用・継続期間の縛りもないぞよ!