近年当サイトのコンテンツを無断で複製しているサイトを見受けますが、本サイトの掲載内容の一部およびすべてについて、事前の許諾なく無断で複製、転載等を行う行為は、著作権侵害となり法的に罰せられることがあります。

工事の現場では毎日さまざまな作業が進み、たくさんのお金や情報が動いていきます。

そんな中で現場ごとの資料やメモがあちこちに散らばり、必要な情報を探すだけで時間を取られてしまう…そんな悩みを抱える方も少なくないのではないでしょうか。

でも実は、そういった悩みこそ工事台帳で解決できるかもしれません。

工事一つひとつを整理し、業務をよりスムーズに進めるための仕組みが工事台帳なのです。

案件管理の大変さを軽くするだけでなく、会社全体の力を底上げしてくれる帳票なのじゃ。

今回は、工事台帳を記録することでどんなメリットが得られるのかを、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

工事台帳とは?

工事台帳とは、工事の全工程を通じて発生する情報を体系的に記録・管理する帳簿のことです。

- 工事の進捗状況

- 使用した材料

- 職人さんの稼働時間

- 費用

- 品質管理データ

- 安全管理の記録 など

工事に関するあらゆる情報を一元的にまとめて管理します。

具体的にどんなことを記載すればよいかは、こちらの記事を読むがよい。

工事台帳とは?工事業者が知っておくべき基本知識と記載項目

工事台帳とは?工事業者が知っておくべき基本知識と記載項目

工事台帳のメリット

工事台帳は日々の現場を整理することで、経営の数字をはっきりさせたり、トラブルを未然に防いだり、次の工事への改善につなげたりと、多くのメリットをもたらします。

経営の見える化~この工事、儲かってる?

「この工事、ちゃんと利益出てるのかな?」

そんな疑問を後回しにしてしまうと、気づいた時には赤字が積み重なっていることもあります。

工事業は材料費や職人さんの人件費に加え、重機のレンタル代、仮設費など多岐にわたる支出が発生します。

さらに、入金のタイミングと支払いのタイミングがズレやすいという問題も。

| 発注者からの入金 | 工事が終わってから |

| 職人さんへの給与や資材の支払い | 月ごとに発生 |

その結果、「請求書通りに入金されたから黒字だろう」と思っていても、実際には一時的に赤字の状態だった…ということも珍しくありません。

お金は入ってきたはずなのに、気づけば残高が減っている。あれ?お金が残ってないぞ?と慌てることにならないよう、工事ごとの収支や状況を数字で把握することが大事なのじゃ。

お金の流れを頭の中だけで管理するのって、やっぱり限界がありますよね。

その整理を助けてくれるのが、まさに工事台帳なのじゃ。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

- 材料費・人工・経費を正確に記録できる

- 工事ごとの粗利益や利益率が分かる

- 赤字になりやすい工種や工程を把握できる

なんとなくの経営から「数字で判断する経営」へ。

工事業の場合、主な原価は4種類に分けることができます。

工事ごとにいくら使って、いくら残ったかを数字ではっきり記録することで、工事ごとの収支データを比較・分析できるようになります。

| 材料費 | ・見積と実績の差を分析し、次回以降の見積もり精度を高められる |

| 労務費 | ・作業員の工数や作業内容を記録すれば、どの作業にどれだけ人件費がかかったかを把握できる ・工期設定や人員配置の改善に活かせる |

| 外注費 | ・協力会社や専門業者への支払いも記録しておくことで、外注コストの適正化や依頼先の選定基準づくりに役立つ |

| 経費 | ・重機レンタル費、仮設費、諸経費なども漏れなく管理することで、隠れたコスト要因を特定できる |

この4種類の費用を押さえておけば、次の工事に役立つ改善のヒントとなろう。

例えば「鉄筋工事は毎回高い利益率を出せている」「外構工事は原価がふくらみやすい」など、自社の工事の傾向が数字としてはっきり見えてきます。

こうした傾向を把握することで、自社の得意分野を伸ばしたり、赤字になりやすい工種のコスト管理を重点的に改善したりといった、戦略的な経営判断が可能になります。

ただ記録を残すのではなく、経営のヒントが隠れてるんですね!

リスク管理~トラブルの芽を見逃さない!

工事の現場では天候の影響や職人さんの手配の遅れ、追加工事の発生など、さまざまなトラブルが起こり得ます。

それらを最初からすべて予測することはできませんが、小さな異変や予定とのズレに早く気づくことができれば、大きな問題になる前に対処することが可能です。

工事台帳は、そのためにも役立つわい。

日々記録していくことで、「ちょっと予定よりコストが増えてきたな」「人件費が予想よりかかってるな」といった変化に早めに気づくことができます。

- 早めに工事手順を見直し

- 作業人数の調整をかける

などの的確な判断を予め行うことができます。

現場の流れを見える形で把握しておくことが、安心して仕事を進めるためのカギとなるのじゃ。

流れが見えていたら、このままで大丈夫かなと不安にならずに済みますね。

さらに記録を残しておけば、次に同じような現場が来たときにも役に立つのじゃよ。

工事台帳に作業履歴をしっかり残しておくことで、人工や材料の使い方を比較でき、精度の高い計画を立てられます。

また、万が一不具合が発生した場合でも「どの工程で」「どんな作業を」「誰が行ったのか」をすぐに確認できます。

- 保証やメンテナンス対応がスムーズになる

- 過去の対応履歴を踏まえて的確に改善できる

- 情報を整理しておけば、根拠あるデータと共に提示できるように

こうした記録の積み重ねは、不具合やトラブル対応だけでなく、安全管理の面でも効果を発揮します。

- 原因を早く突き止められれば

- 迅速な対応が可能になり

- 同じ失敗を繰り返さないための改善策に

一般的に、工事台帳そのものに安全記録まで含めることは少ないものです。

ですが、工事台帳と安全日誌を並べて振り返ることでコスト面・安全面の両方を見渡せるようになります。

結果として、工事の品質も安定し、取引先からの信頼も高まるのじゃ。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

技術力の蓄積~過去の実績が、次の現場のヒントに

工事台帳は、施工後にも役立ちます。

- この規模だと人工はどれくらい必要だったか

- この材料はどこから仕入れて、いくらだったか

- 前はこの工程で詰まったけど、こう直したらうまくいった

といった過去の経験を活かすための参考材料としても活用できます。

工事台帳に記録した過去の実績は、定期的に振り返ると経営の改善や戦略立てにも繋がる発見があるかもしれません。

工事ごとの収益傾向が見えてくると、今後どのような仕事を優先して受けるべきか、どの工事にはコスト管理の見直しが必要か、といった判断ができるようになります。

そういえばこの前、運搬費が思ったよりかかった工事があって…。

同じ地域から別の依頼があったんです。工事台帳つけてれば、事前に気づけたかも…。

傾向が見えておれば、「今回は余裕を見ておこう」と見積段階で対策もできるからのう。

経営判断の精度向上~データを分析して、会社としてどう動くか決める

複数の工事データを蓄積・分析することで、会社全体の方向性を決める経営判断にも役立ちます。

自社の得意工種に注力して営業戦略を立てたり、利益率の低い分野のコスト管理を強化したりといった、戦略的な受注判断が可能になります。

さらに、作業員ごとの工数や成果を記録しておけば、人材育成の指針としても活用できます。

「どの職人がどんな作業に強いのか」「誰にどんな教育が必要か」といった判断を数字で裏付けできるため、計画的な人材配置が行えるようになります。

工事台帳って、現場のための記録だと思ってましたけど…会社の将来にも関係してくるのですね。

その通り。日々の記録は一見地味で楽ではない作業じゃ。じゃが、積み重なれば未来への投資になるのじゃよ。

未来への投資…?

工事台帳のデータが蓄積されると、「どの工事で利益が出やすいのか」「どの工法でコストが膨らみやすいのか」といった傾向が数字として見えるようになります。

これらの数字は単なる過去の記録にとどまらず、経営上の意思決定に直結します。

工事台帳をつけることは単なる事務作業ではなく、将来の経営戦略を立てるための土台づくり。

地道な記録の積み重ねが、会社を安定させ、より成長させるための「未来への投資」となるのです。

なるほど!ただの記録簿ではなくて、会社の成長の種をまいてるようなものなんですね。

素晴らしい!

でも仙人、そうは言っても…これだけの内容をまとめるのは大変そうです。

ポイントを押さえて作ればよいのじゃ。効果的な工事台帳を作るためのコツを紹介していこう。

効果的な工事台帳の作成ポイント

記載項目の標準化で、全員が同じルールで記録できる仕組みを

工事台帳を活用するうえで大切なのは、誰が記録しても同じ形式・同じ内容で入力できる状態にすることです。

現場ごと、担当者ごとにバラバラな記録方法になってしまうと、あとから情報を比較・分析することが難しくなります。

記載項目の中には、記載できる担当者が限られそうなものもありますよね。

工事台帳とは?工事業者が知っておくべき基本知識と記載項目

工事台帳とは?工事業者が知っておくべき基本知識と記載項目

- 誰でも迷わず記録できる

- 担当者同士で分担して入力できる

- データを横並びで比較できる

といったメリットが生まれます。

記載項目のルールを揃えておけば、現場ごとに記録者が変わっても同じフォーマットで数字が残るので、後々も確認が行いやすくなります。

決まったルールがあれば、「誰が入力したか」ではなく「何が入力されたか」を安心して見られるのじゃ。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

デジタル化で検索・集計・分析を効率的に

複数の担当者が共同で工事台帳を作成する上でも、デジタル化の推進は行いたいものです。

例えば紙媒体の工事台帳では、「3年前に行った同規模工事の材料費を確認したい」と思っても、何冊もの台帳をめくり、該当箇所を探す必要があります。

せっかくの情報資産がもったいない気がしますね。

さらに集計や分析は電卓や手計算に頼るため、時間と労力がかかるうえにミスも起こりがちです。

工事台帳をデジタル化すれば、過去のデータを「資産」として活用できるようになります。

例えば、紙の台帳では膨大な時間がかかる過去データの検索も、デジタル化されていればキーワード検索で一瞬。必要な情報にすぐアクセスできます。

さらに、材料費や労務費の推移をグラフ化すれば、工事ごとのコスト変動や長期的な傾向を視覚的に把握できるようになります。

定期的な見直しで、よりフィットした工事台帳に

工事台帳は一度作って終わりではなく、定期的に見直して改善していくことが大切です。

一般的に推奨される記載項目はありますが、そのまま取り入れるだけでは、自社の実務に合わず「結局使いにくい…」となってしまうことも少なくありません。

例えば、住宅リフォーム中心の会社と、公共工事を多く請け負う会社では、重視すべき項目が異なります。

実情に応じて、「うちの工事ではここを記録しておくと役立つ」「この項目は不要だから削ってしまおう」といった調整が必要じゃ。

工事台帳を運用していると、当初は必要だと思っていた記録項目が、今の業務にはもう合わなくなっていくともあります。

以前は気にしていなかった項目でも、時代変遷などにより必要となってきた…という項目が出てくる場合もあるじゃろう。

こうした現場の変化に合わせて工事台帳のあり方を見直すことで、使いやすさと実用性を高めることができます。

不要な項目を削れば入力の手間が減りますね。

反対に必要な情報を加えれば、工事台帳の資産価値が上がりそうです。

定期的に改善を繰り返すことで、入力する人の負担を軽くしつつ、経営や現場にとって本当に役立つデータを蓄積していきましょう。

工事台帳を作成する作業は、確かに手間がかかる。じゃが心配は無用じゃ。

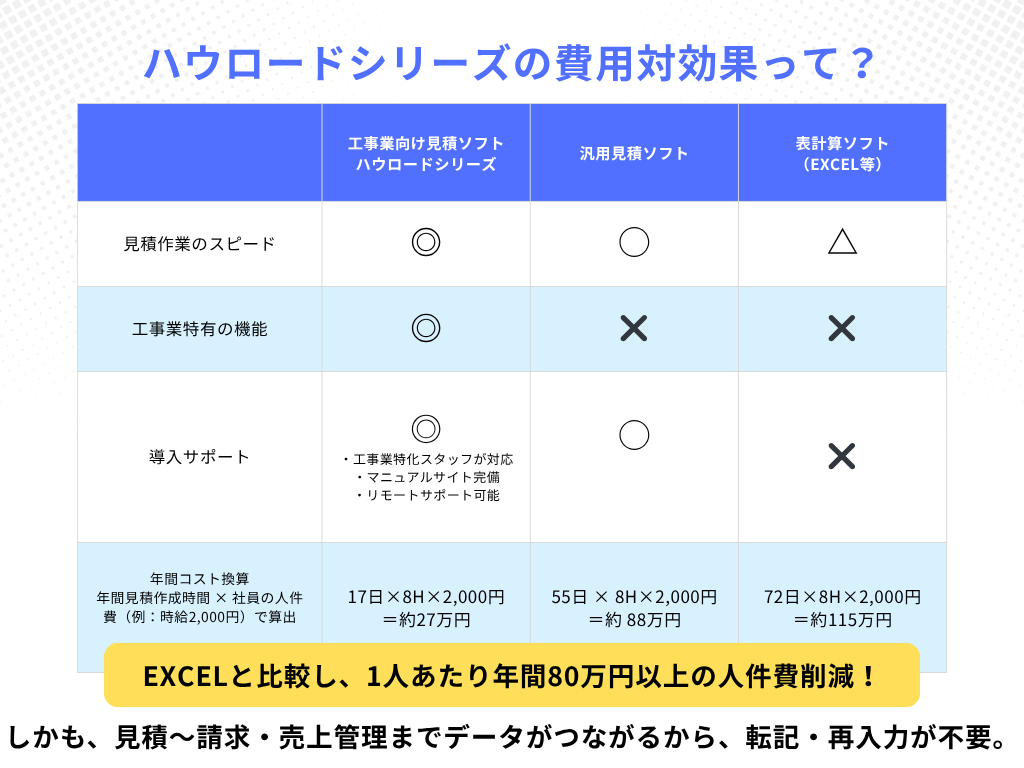

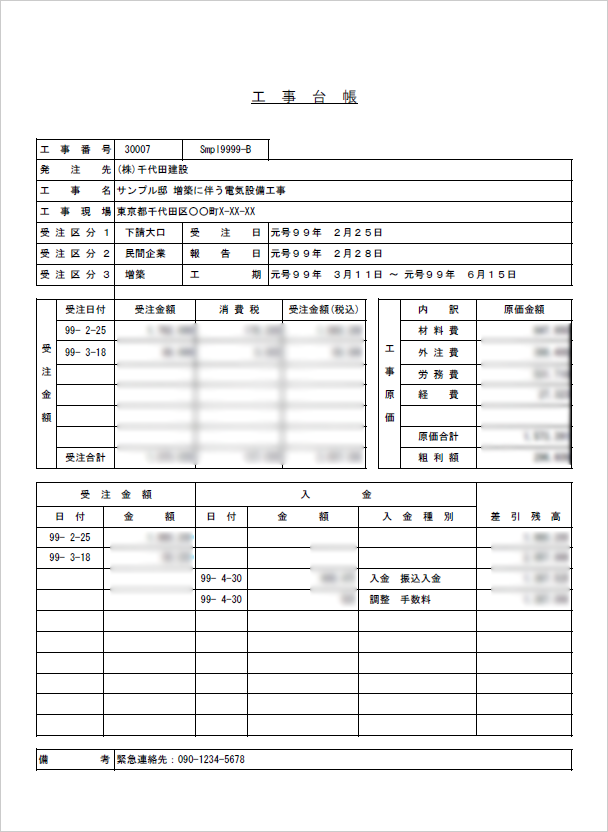

ハウロードシリーズなら、見積や入金の記録をした時点で、自動で工事台帳が出来上がるのじゃ!

えっ?見積作ったり入金管理するだけで、工事台帳までできちゃうんですか?

うむ。ボタンひとつで、正確な工事台帳が整う。

じゃから記録する手間に悩まず、「データをどう活かすか」に集中できるのじゃ。

ハウロードシリーズなら、ボタンひとつで工事台帳が完成!

通常なら手作業でまとめる必要がある工事台帳も、ハウロードシリーズならボタン操作ひとつで自動作成。

材料費・労務費・外注費・経費が整理され、すぐに「この工事、儲かってる?」を確認できます。

秘密は見積から受注・原価管理・販売管理までワンストップで行えるシステムという点じゃ。

見積書を作成し、入金や支払いを記録するだけで、工事に関わるデータがすべて一元管理できます。

バラバラに管理していた帳票やエクセルファイルを探す必要はもうありません。

工事業に特化したシステムだから、使い勝手も違います。

一般的な販売管理ソフトや会計ソフトでは「工事」という特殊な業務フローに対応しきれず、かえって手間が増えることも少なくありません。

ハウロードシリーズは、工事業ならではの管理ポイントをしっかり押さえています。

- 工事件名ごとの収支をひと目で管理できる

- 材料費・労務費・外注費など、工事に必要な原価区分が最初から備わっている

- 入金のタイミングと支払いのタイミングのズレといった、工事業特有の課題に対応できる

つまり、「工事台帳をつけるために頑張る」のではなく、いつもの業務を進めるだけで工事台帳が自然に完成するのです。

弊社のハウロードシリーズの見積・積算システムは、売り切り型で「年度使用料」などの継続利用にかかる費用がないのがポイント。

- 電気工事業向けEシリーズ

- 設備工事業向けSシリーズ

- 建築工事業向けAシリーズ

相場が高い印象の工事業専用ソフトですが、リーズナブルな価格で豊富な機能を取り揃えています。

使う人がシステムに合わせるのではなく、システムが工事業の仕事の流れに合わせてくれるのじゃ。

だから使いやすいんですね!

現場ごとの収支データが整理されているから、比較や分析もラクラク。

得意な工種・改善が必要な分野が一目で分かり、次の受注戦略や人材育成にもつなげられます。

未来の経営戦略につながる工事台帳を、ハウロードシリーズで始めてみませんか?

ハウロードシリーズは工事業に特化した見積システム、受注・原価管理システム。

サブスクリプション形式と買い切り型、二つの製品から選べるわい。

初期費用・継続期間の縛りもないぞよ!