近年当サイトのコンテンツを無断で複製しているサイトを見受けますが、本サイトの掲載内容の一部およびすべてについて、事前の許諾なく無断で複製、転載等を行う行為は、著作権侵害となり法的に罰せられることがあります。

「内訳書」と「代価表」、どちらも工事業ではよく耳にする単語です。

ですが深い意味や、実は役割も使いどころも異なるということまでご存じの方はそう多くないかもしれません。

どちらも工事にかかる費用の中身を示す資料ではありますが、それぞれ目的が違い、見るべきポイントも変わってきます。

仙人、上司に代価表を作って…と頼まれたのですが、内訳書ではだめなのでしょうか?

ふむ。それではそれぞれの違いを今回は解説しようかの。

この2つの違いをしっかり理解しておくことで、見積精度が上がるだけでなく、現場での意思疎通もスムーズに。

今回は、工事業に携わる方なら押さえておきたい「内訳書と代価表の違い」と、それぞれの役割・使い分け方について、わかりやすく解説していきます。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

似ているようで違う、内訳書と代価表

工事にかかる費用を明らかにする内訳書と代価表。

どちらも見積作成や施工準備の場面で目にする書類なので、「なんとなく同じもの」と思っている方も多いかもしれません。

ですが、この2つには明確な違いがあります。

それぞれの役割や目的を理解せずに使ってしまうと、見積内容の説明がうまくできなかったり、現場での認識違いが起きたりすることも。

まずは、両者の基本的な定義を解説しよう。

内訳書とは?

内訳書とは、「工事全体の金額を何に、いくらかかるのか」を細かく示した書類です。

材料費、労務費、仮設費などの費目ごとに、数量や単価を記載し、合計金額を明確にしていきます。

なるほど…あれ?

それって、見積書とはどう違うのでしょうか?

うむ、良い質問じゃ!

例えば、「外構工事 一式 300万円」とだけ書かれている見積書では、お客様側では「本当に適正な金額なのか?」という疑問が生じかねません。

自社としても、値引き交渉をされたときに「どこを削減できるか?」などを判断するのが難しいですよね。

その通り!

そこで活躍するのが、内訳書なのじゃ。

つまり、見積書が金額の一覧表なら、内訳書は「その金額がどう構成されているか」を示すのじゃ。

| 向け先(誰に) | 活躍する場面・目的 |

| 発注者(施主・元請) | ・見積内容の透明性を示したいとき ・信頼性のある契約を結びたいとき |

| 社内(営業・経理・上司) | ・値引き交渉に対応するとき ・利益を確保するための精査を行うとき |

| 行政・自治体(公共工事など) | ・補助金申請や入札時に、積算根拠の書類として必要なとき |

| 元請・協力会社 | ・工種ごとの金額調整や業務分担を行うとき ・施工範囲や費用負担を明確にしたいとき |

社内外に活用できる書類なんですね!

うむ。信頼される見積には欠かせん存在じゃ。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

代価表とは?

代価表とは、工事に必要な「作業単位ごとの標準的な単価や構成内容をまとめた資料」です。

作業名、作業内容、使用する材料、労務、機械などを細かく分解し、「この作業を1単位あたりで行うには、これだけのコストがかかる」という情報を示します。

うーん、少し難しいです。

具体的にはどのようなことでしょうか?

例えば先ほどの内訳書の場合は、「コンクリート打設 1㎥あたり〇円」というように、数量や単価を明記します。

では、その「1㎥あたり〇円」という単価は、どうやって決まるのでしょうか?

確かにそうですよね。

その根拠を示すのが、次にご紹介する「代価表」です。

上記のコンクリート打設の場合なら、代価表では1立方メートルあたりの費用を出すために、どんな作業や材料がいくら必要なのかを細かく分けて書いていきます。

| 要素区分 | 内容(例) | 単価(円) |

| 労務費 | 型枠大工や土工の人件費など | 〇〇〇〇円 |

| 材料費 | 生コン、型枠、セパレーター、釘など | 〇〇〇〇円 |

| 機械使用費 | ミキサー車、ポンプ車の使用料など | 〇〇〇〇円 |

| 諸経費 | 現場管理費、安全対策費など | 〇〇〇〇円 |

| 合計 〇〇〇〇円 |

わぁ、ここまで細かく分けてあるんですね!

このようにして、「1㎥あたりいくらになるのか」という単価が算出されるのじゃ。

この代価表がしっかりしていると、見積精度が上がるだけでなく、材料の拾い出しや職人さんとの打ち合わせもスムーズになります。

外注先へ依頼する場合なども、作業範囲や単価の根拠を明確に把握する上で代価表が役に立つのじゃ。

代価表は、数量拾い出しや積算の際に使われる「積算の内側の資料」であり、職人さんとの作業内容確認や、現場管理にも活用されます。

| 向け先(誰に) | 活躍する場面・目的 |

| 積算担当者・見積作成者 | ・作業単位ごとの標準単価や構成を把握し、精度の高い積算を行いたいとき |

| 職人・現場責任者 | ・作業の中身を共有したいとき ・単価の根拠や材料の種類を明確にしたいとき |

| 協力会社・外注先 | ・特定工種の内容を整理し、作業範囲や費用を明確にしたいとき |

だんだん分かってきました!

それでは、内訳書と代価表の違いというのは…。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

どちらも「積算のための資料」だが、使う目的と内容が違う

内訳書と代価表は、どちらも積算のための資料という共通点はあるものの、目的と使うタイミングが大きく異なります。

| 内訳書 | 金額の内訳を「発注者や社内の関係者に説明するための資料」。 見積書の根拠として、何にいくらかかるかを見せるために使われる。 |

| 代価表 | 「その単価がどのように構成されているか」を示す。 積算担当者や現場責任者など、見積を作る人・管理する人が使用する内部資料。 |

一見すると、内訳書に数量や単価が明記されているため、「これさえあれば十分では?」と思う方もいるかもしれません。しかし実際には、内訳書と代価表は目的が違う別物です。

代価表は「なぜその単価になったのか」という根拠を示すために作成します。

見積作成を誰かに引き継ぐときや、過去の見積をもとに再積算したいときなど、社内の連携を行う上では代価表が欠かせません。

両方を使いこなせると、見積精度も信頼性も格段に上がるわい。

なるほど、重要性が分かりました。

でも、見積を作成するだけで大変なのに内訳書と代価表を作るなんて…。

それなら、工事業向けの見積積算ソフトを使う、という手があるわい。

階層機能を使えば、代価表の作成も行えるわい。

見積作成を簡単に行うには工事業専用見積ソフトがおすすめ

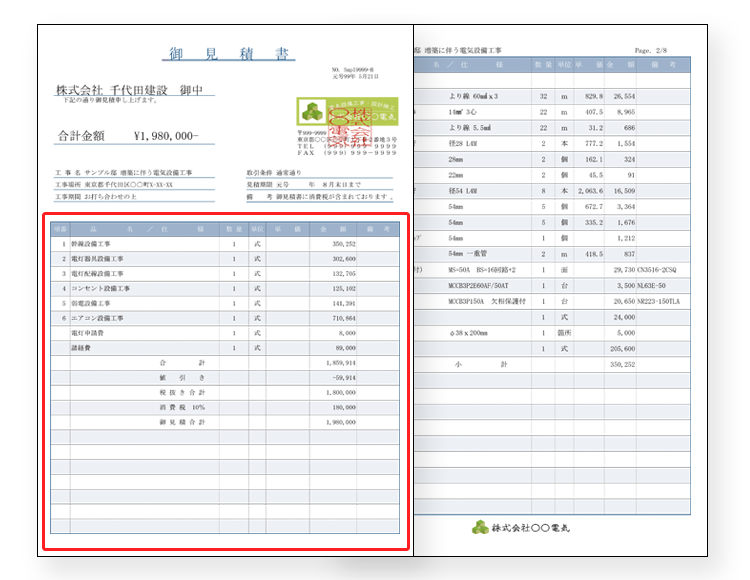

今回ご紹介した内訳書や代価表は、見積ソフトをご使用いただければ簡単に作成が行えます。

「工事の見積作成って、なんだか難しそう…」そんな方にもおすすめなのが、工事業用の見積・積算システムです。

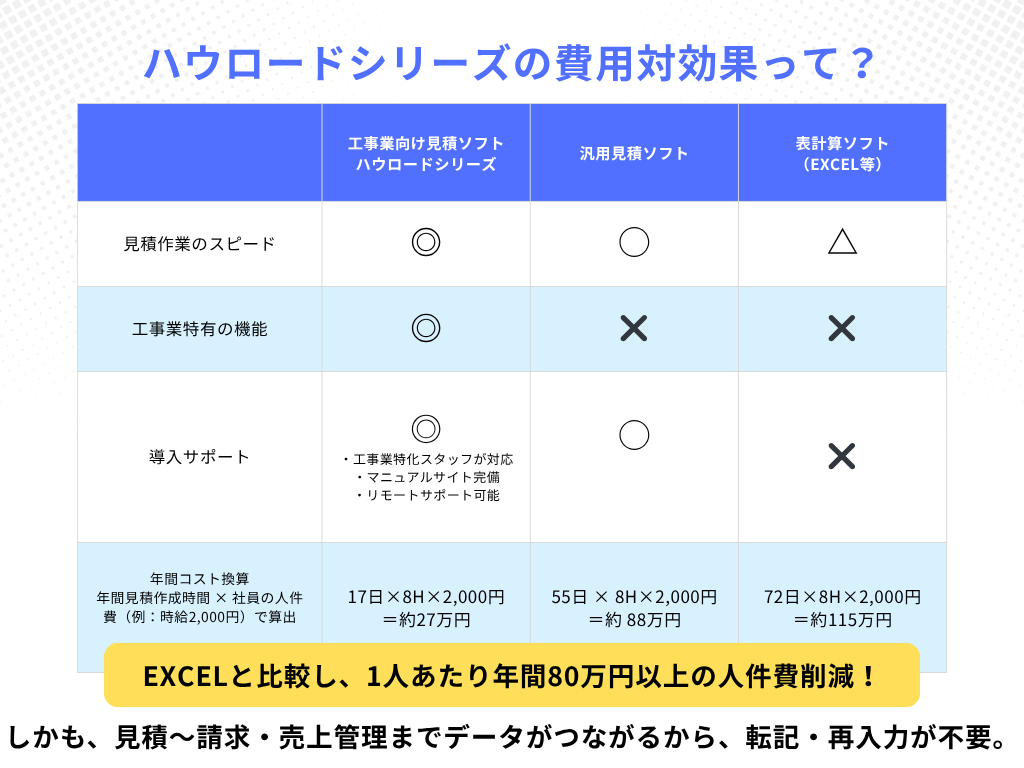

弊社のハウロードシリーズの見積・積算システムは、売り切り型で「年度使用料」などの継続利用にかかる費用がないのがポイント。

- 電気工事業向けEシリーズ

- 設備工事業向けSシリーズ

- 建築工事業向けAシリーズ

相場が高い印象の工事業専用ソフトですが、リーズナブルな価格で豊富な機能を取り揃えています。

電気工事業向けEシリーズ、設備工事業向けSシリーズは職種別の歩掛を4種類まで設定可能です。

- 歩掛や雑材料などの細かな係数は、「数量」を入力すればシステムが自動で算出

- 工事の規模にかかわらず短時間で適切な見積書を作成

- 作業効率を大幅にアップ

見積書は、発注側と請負側のどちらにとっても非常に重要なものです。

複雑な上に正確さが求められる作業だからこそ、専用ソフトを上手に活用して効率よく作成を行いたいものですね。

材料を選んで数量を入力するだけなら、今の方法より時短になりますね!早速社長に教えないと!

ハウロードシリーズなら、見積の作成と一緒に原価や販売の管理も行えるんじゃ!

見積作成で業務効率も利益も上昇じゃ!

ハウロードシリーズは工事業に特化した見積システム、受注・原価管理システム。

サブスクリプション形式と買い切り型、二つの製品から選べるわい。

初期費用・継続期間の縛りもないぞよ!