近年当サイトのコンテンツを無断で複製しているサイトを見受けますが、本サイトの掲載内容の一部およびすべてについて、事前の許諾なく無断で複製、転載等を行う行為は、著作権侵害となり法的に罰せられることがあります。

「忙しく現場をこなしているのに、なぜかお金が残らない…」

「黒字のはずなのに、資金繰りがいつもギリギリ…」

そう感じたことはありませんか?

実はその原因、粗利率を正しく把握していないことにあるかもしれません。

工事業は、一般的な業種と比べ材料費・人件費・外注費などの原価が案件ごとに大きく変わります。

売上がいくら大きくても、原価のコントロールが甘ければ、手元に残る利益はどんどん減ってしまいます。

最近は仕入れ先の単価も上がって、見積を出す度に儲かってるのかよく分からないんです…。

ふむ、案件ごとに粗利率を出してみるんじゃ。

数字で見ると、「儲かってるつもり」がひっくり返ることもあるぞい。

なるほど。早速、粗利率について知りたいです。

「なんとなく利益が出ていそう」ではなく、数字で利益を守る経営へ。

今回は、粗利率について分かりやすく解説。工事業ならではの問題についても、やさしく説明していきます。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

粗利率とは?

粗利率とは、売上のうちどれだけの金額が「利益」として残るかを示す指標です。

粗利率=(売上 − 原価)÷ 売上 × 100

売上総利益率と呼ぶこともあるわい。

なるほど。工事業の場合、この工事でいくら利益が残ったかが分かるわけですね。

その通り。

経営を行う上では、重要な物差しとなるわい。

どれだけ売上が高くても、原価がかかりすぎていた場合は結局手元にお金が残らない…という状況になってしまいます。

特に、工事業の場合は「粗利率」が変動しやすい要素がいくつか揃っているのじゃ。

工事業で、粗利率が変動しやすい理由

工事業は他業種に比べて、原価の内容が複雑で、変動要素が多いことが特徴です。

原価の変動がおこりやすい

見積から納品までの期間が長期に渡る工事業では、見積もった通りに原価が収まるとは限りません。

資材や人件費は日々変動しており、見積を行った時点の予想より費用がかさむことも少なくありません。

鉄鋼・木材・コンクリートなど、建設に使われる資材は相場の影響を受けやすくてのう。

そのため、国土交通省からも毎月「資材価格の動向」が公表されています。

【令和8年1月調査分追記】主要建設資材需給・価格動向の結果が公開されました【工事業に関するお役立ち情報】

【令和8年1月調査分追記】主要建設資材需給・価格動向の結果が公開されました【工事業に関するお役立ち情報】

言われてみれば、材料以外も価格に関する変動はありますよね…。

外注費や労務費などもそうじゃのう。

他にも、天災等による影響も受けやすい。

天候は工期を左右する大きな要素です。

雨や雪で作業がストップすれば、予定より日数がかかり、現場に常駐する人件費や管理費がかさんでしまいます。

結果として「予定よりもコストが膨らみ、利益が減る」粗利率が減少してしまうケースも少なくありません。

追加工事・設計変更

施工が始まってから「ここの工事もしなければ、施工が行えないと分かった…」といった追加変更が発生するのは、工事業ではよくあることですよね。

こうした変更対応も、新たに出費が発生し、原価が大きく変動してしまう要因じゃ。

そういえば先月の工事でも、お客さまからの急な追加依頼で材料を追加購入しました…。

ふむ、それも粗利率が下がる典型的なケースじゃのう。

そういった場合、契約内容に「追加分は別途精算」と明記してあれば請求することも可能ですが、あいまいなままだと費用だけがかさみ、利益が削られてしまうことも。

他にも、そういった例はありますか?

- 資材の破損

- 施工ミス等によるやり直し作業

- 材料の余りや廃棄

このように小さなロスが積み重なり、知らぬ間に原価が上がっていることもあります。

一つひとつの金額は大きくなくとも、こうした“見えにくい原価”が、気づかぬうちに粗利をじわじわと削っていくのです。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

見積精度のばらつき

工事業の見積は、案件ごとに内容や条件が異なるため、見積の精度=利益を守るカギともいえます。

しかし、現場の忙しさや慣習的な対応により、「ざっくり計算」や「一式表記」で済ませてしまうことも多いのではないでしょうか。

それが後々のトラブルのもとになることもあるんじゃ。

例えば詳細な内訳を出さずに「一式」で工事項目を記載していた場合、お客様からの値引き交渉を受けたときに、どこまで値引きが行えるか自分でも分からなくなってしまうことも。

最悪の場合、結果的に必要な原価分まで削ってしまい、赤字になってしまった…という事態にもなりかねません。

- 人工の計上漏れ

- 仮設費や雑費の見逃し

- 単価の更新ミス

このような積算段階での漏れやミスがあると、実際の工事では原価が大幅にオーバーしてしまい、粗利が激減してしまうこともあります。

一式の表記では、中々見抜けませんね。

その通り。どこにどれだけ費用がかかるのかは、見積段階で明確に積み上げる姿勢が大切じゃな。

だんだん分かってきました。

では、粗利率はどれくらいを目指せばよいのでしょうか?

粗利率は、どれくらいを目指せばいい?

工事業における粗利率は、業種や規模によってばらつきはあるものの、中小規模の工事業者では、おおむね20~30%程度が一般的とされています。

具体的な業種別の粗利率は、「中小企業実態基本調査」にて公表されている数値が役立つわい。

中小企業実態基本調査によると、建設業全体の粗利率の平均は、23.135%となっています。

建設業をさらに細分化すると、それぞれ以下のような数値が示されています。

| 全業種合計 | 25.436% |

| 建設業合計 | 23.135% |

| 建設業総合工事業 | 20.434% |

| 建設業職別工事業(設備工事業を除く) | 25.113% |

| 建設業_設備工事業 | 28.616% |

ただしこれは、あくまで平均的な数値なのじゃ!

- 公共工事が多い会社

- 外注比率が高い会社

- 自社施工が中心の会社

など、施工体制や案件内容によっても差が出ます。

粗利率が低すぎると「仕事は多いのに利益が残らない」という状態になりかねません。

それでは職人たちの努力が報われん。

でも、うちの会社は先ほどの平均に近いですし安泰ですね。

そうとも言い切れんわい。

業界平均を上回っていることは喜ばしいことですが、それがそのまま健全な経営とは限りません。

それに満足して歩みを止めてしまえば、いずれ競合や市場変化に飲み込まれてしまう可能性があります。

特に、工事業の場合は人件費や資材価格の高騰、外注依存の増加など、粗利を圧迫する要因は年々増えています。

利益体質を維持し続けるためには、常に粗利率を見直し、改善していく姿勢が重要です。

そっか…現状維持って、実はすごく努力がいるってことなんですね。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

安定した経営体質を築くには、粗利率30%以上を目指すことがひとつの理想的な目安です。

- 現時点で粗利率が平均よりも下回っている場合は、まずは業界平均を目指しましょう。

- 平均に届いている企業は、30%を「次の壁」として設定すると、より安定した経営体質へと近づきます。

そして、30%を超えているならさらに上を見据えて…。

常に“現状より一段上”を目指すことが、経営の安定と余裕を生む鍵となるぞよ。

粗利率が低いままだと、突発的な支出等が発生した際に利益がすぐに消えてしまい、突如資金繰りが苦しくなる可能性が高くなります。

また、外注に多くを依存している業者ほど粗利率を意識しないと手残りがどんどん少なくなる傾向もあります。

粗利率を目標として意識しておけば、見積や工事の進め方も変わってきそうですね!

うむ。まずは、自社の現状の粗利率を算出してみるところから始めるとよいぞい。

でも、これだけの計算…なかなか大変なことですよね。

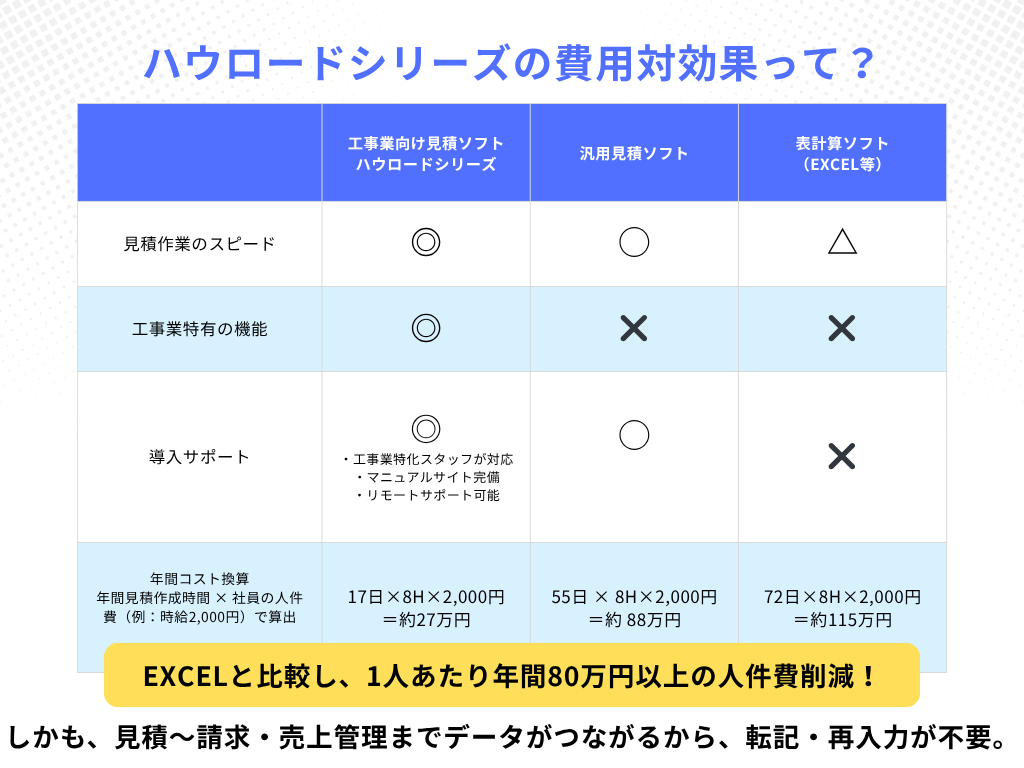

それなら、工事業向けの見積ソフトを使うという手がある。

ハウロードシリーズなら、見積作成と共に利益率が分かる。施工後の粗利率もボタン操作でバッチリ見える化できるわい。

見積作成を簡単に行うには工事業専用見積ソフトがおすすめ

今回工事業特有の複雑な積算は、工事業向けの見積ソフトをご使用いただければ簡単に作成が行えます。

「工事の見積作成って、なんだか難しそう…」そんな方にも使いやすい設計です。

非常に複雑であると同時に正確さが求められる工事業の積算作成作業。

弊社の工事業用見積ソフト「ハウロードシリーズ」をご活用頂く企業様が増えてきています。

弊社のハウロードシリーズの見積・積算システムは、売り切り型で「年度使用料」などの継続利用にかかる費用がないのがポイント。

- 電気工事業向けEシリーズ

- 設備工事業向けSシリーズ

- 建築工事業向けAシリーズ

相場が高い印象の工事業専用ソフトですが、リーズナブルな価格で豊富な機能を取り揃えています。

電気工事業向けEシリーズ、設備工事業向けSシリーズは職種別の歩掛を4種類まで設定可能です。

- 歩掛や雑材料などの細かな係数は、「数量」を入力すればシステムが自動で算出

- 工事の規模にかかわらず短時間で適切な見積書を作成

- 作業効率を大幅にアップ

見積書は、発注側と請負側のどちらにとっても非常に重要なものです。

複雑な上に正確さが求められる作業だからこそ、専用ソフトを上手に活用して効率よく作成を行いたいものですね。

材料を選んで数量を入力するだけなら、今の方法より時短になりますね。

早速社長に教えないと!

ハウロードシリーズなら、見積の作成と一緒に原価や工事後の管理まで行えるんじゃ。

「忙しいけど赤字…」から、「数字で守る経営」へ。利益をしっかり守るんじゃ!

ハウロードシリーズは工事業に特化した見積システム、受注・原価管理システム。

サブスクリプション形式と買い切り型、二つの製品から選べるわい。

初期費用・継続期間の縛りもないぞよ!