近年当サイトのコンテンツを無断で複製しているサイトを見受けますが、本サイトの掲載内容の一部およびすべてについて、事前の許諾なく無断で複製、転載等を行う行為は、著作権侵害となり法的に罰せられることがあります。

工事業において見積書は、取引先との大切なやり取りのひとつです。

その中でも表紙は、見積書全体の印象を左右する重要な部分。

ですが、「どんな項目を記載すればよいのか分からない…」と悩むことも多いことかと思います。

適切な情報を整理して表紙に記載することで、見積書の分かりやすさが向上し、取引先にとってもスムーズな確認が可能になります。

- 書類の識別と整理

- 信頼感と取引先への良い印象

- 内容確認の利便性向上

見積書の表紙がもたらすメリットとは?工事業者向けの記載項目も徹底解説

見積書の表紙がもたらすメリットとは?工事業者向けの記載項目も徹底解説

メリットは分かってきたものの…。

仙人、見積書の表紙は具体的にはどのような項目を書けば良いのでしょうか?

今回は見積書表紙の記載項目を解説していこう。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

見積書表紙の基本構成や記載項目

見積書の表紙には、正確で信頼性のある書類を作成するために、いくつかの重要な情報を記載する必要があります。

具体的にはどのような項目を書けば良いのでしょうか?

うむ。

実は国土交通省のホームページでも、指南がされておるのじゃ。

国土交通省のホームページにて公開されている「公共建築工事見積標準書式」では、見積書に記載する基本事項が記載されています。

今回はそちらに書かれている内容を元に、記載する理由なども含め解説を行っていきます。

国土交通省のホームページの情報は無料で閲覧できるから、是非一度見てみるのじゃ!

工事業の見積作成で困ったら、国土交通省のデータを活用しよう!

工事業の見積作成で困ったら、国土交通省のデータを活用しよう!

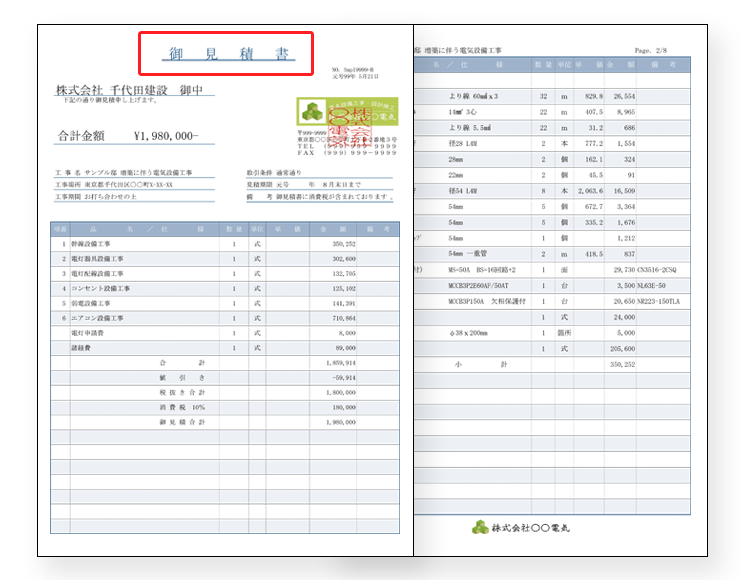

公共建築工事見積標準書式では、見積書表紙は下記の項目が記載された書類であると記載されています。

- 見積金額(合計金額)

- 現場労働者に関する法定福利費

- 対象工事に係る項目

- 作成者に係る項目

一目で分かる部分もあれば、少し難しい部分もありますね…。

一つひとつ、解説していこう。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

見積書としての基本項目

タイトル

「見積書」「御見積書」といった、この書類が見積であると分かるタイトルを記載します。

大まかな費用を知るために作成する「概算見積書」というものもあります。

見積番号

何度も再提出を行うことがある工事業では、見積番号も重要です。

見積書に番号を振り分けます。

宛先となる会社名・氏名

見積先の会社名や屋号、担当者の部署や氏名を記載します。

「株式会社」は(株)と省略しないこと、誤字・脱字や「様」「御中」などの付け忘れにも注意しましょう。

見積金額(合計金額)

見積書の最も重要な要素のひとつである見積金額。

表紙には「合計金額」を明示します。

- 税込金額を記載する

- その際、「税込価格」のように明記を行い、誤解を防ぐ

- 桁区切りを入れることで、視認性を向上させる

現場労働者に関する法定福利費

国土交通省から提示されている「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」が平成27年4月より改訂され、法定福利費を内訳明示した見積書が推奨されることとなりました。

仙人、そもそも「法定福利費」とは何なのでしょう?

法定福利費とは、法律上支払い義務のある社会保険料のうち、事業主が負担すべき部分を指します。

法定福利費の具体的な費用としては、下記が挙げられます。

- 健康保険(健康保険料、介護保険料)

- 厚生年金保険(厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金)

- 雇用保険料

- 労災保険料※

※労災保険料は工事業の標準見積書で内訳明示の非対象

必要な法定福利費を適切に確保するため、元請け・下請け間の「標準見積書」において法定福利費の明示が求められています。

詳しくは、こちらの記事で解説しておるわい。

法定福利費とは?工事業では見積書に内訳明示を。各項目をわかりやすくご紹介

法定福利費とは?工事業では見積書に内訳明示を。各項目をわかりやすくご紹介

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

対象工事に係る項目

見積書の適用範囲を明確にすることも大切です。

工事業の場合、見積書の対象範囲は「工事」。

どの場所を行うか…など工事に関する情報を記載するわい。

工事内容や範囲が不明確だと、取引先との認識のズレやトラブルの原因になりかねません。

反対に、必要な情報が適切に記載された見積書は、どの工事に対する提案かを正確に伝え、スムーズにやり取りを進めることができます。

見積書の精度を高めるためには、これらの項目も丁寧に記載を行いましょう。

工事名又は施設名

対象となる工事の正式な名称、または施設名を記載します。

工事の具体的な内容を特定し、どの案件の見積書かを取引先や社内で明確に把握が行えるようにします。

工事場所

工事を実施する正確な所在地を記載します。

現場の場所を正確に伝えることで、移動や資材搬入などの計画が立てやすくなります。

その他、取引先や社内での誤解や混乱の防止にも繋がります。

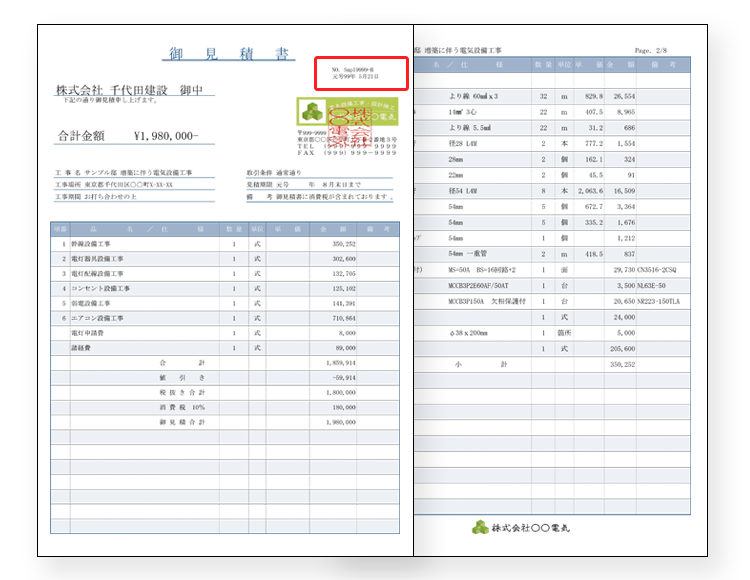

見積発行年月日

見積書を発行した日付を記載します。

見積書の有効性を確認する基準となり、最新の内容であることを証明するためには重要な要素のひとつです。

- 再見積なども多い工事業の場合、履歴管理にも役立つ

- 更新日を明確に示すことで、取引先が誤って過去の条件で進行しないよう防止できる

反対に「見積はお願いしたけど、金額等の兼ね合いで一時見送りとなって…一年後に再度見積依頼を行う」というパターンもありますよね。

その通り。

そしてそういった時にも重要となるのが、次項の「見積有効期限」じゃ。

見積有効期限

見積書が有効である期間を記載します。

有効期限を明確にすることで、取引先との交渉期間を定めておくことで、条件変更やトラブルを防ぐことができます。

見積発行から長期間経過後に依頼が来てしまった場合は、材料費の高騰により利益が圧迫されてしまうリスクやリソース不足による他案件の影響などの恐れがあります。

発注時点で見積金額を変更できず、結果的に利益を圧迫されるリスクに繋がりそうですね。

うむ。他にもこのような不安が考えられるわい。

- 材料費高騰による赤字リスク

- 取引先が見積書を無期限に有効と解釈してしまい、長期間にわたって交渉が停滞する可能性

- 見積条件が曖昧なまま保留となり、リソース確保の兼ね合いから他案件への影響が発生する可能性

- 取引先に「管理が杜撰だ」と受け取られ、信用を損なう恐れも

受渡方法

工事完了後の成果物の引き渡し方法を記載します。

施工後の取り扱いや納品手順を明確にすることで、引き渡しに関するトラブルを防ぎます。

支払条件

支払い期限や支払い方法を具体的に記載します。

支払いに関する条件を明示することで、取引先との金銭トラブルを防ぎ、スムーズな支払いを促します。

支払条件の記載が漏れていると、例えば取引先が「分割で支払えると思っていた」と言い出す可能性もある。

それだと困ってしまいますよね…。

誠実な取引先の場合でも、例えば支払い期日が明記されていないといつ払えば良いか分からず混乱するじゃろう。

確かに!

それでお互いに確認の手間が増えると、スムーズに進まなくなりそうですね。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

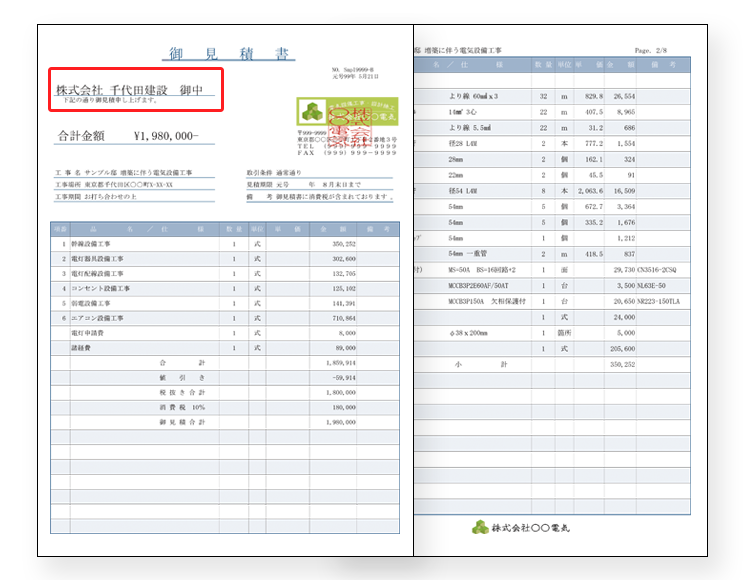

作成者に係る項目

特に工事業のような複雑な取引の場合、見積書の表紙に作成者の情報を正確に記載し、責任の所在を明確にすることで信頼感に繋がります。

透明性の確保にも繋がるわい。

見積を作成した事業者の名前や所在地などを記載することで、取引先が安心して問い合わせや相談を行える環境を整えることができます。

- 信頼感を高める

- スムーズな連絡や確認作業を行えるようにする

製造業者又は専門工事業者名

見積書を作成した企業名を正式名称で記載します。

誰が見積書を提出したのかを明確にすることで、責任の所在を明らかにし、取引先が安心して検討を行えるようにします。

法人の場合、登記されている正式名称を書くのじゃよ。

同上 所在地

事業者の住所を正確に記載します。

連絡や書類送付、訪問が必要になった場合に必要な情報を正確に伝えることで、取引の信頼性向上を図ります。

見積作成者 氏名

見積書を作成した担当者のフルネームを記載します。

担当者を明確にすることで、問い合わせ先がはっきりし、取引先に疑問が生じた際もスムーズに連絡を行うことができます。

問い合わせの際も、「〇〇の工事」と言われるより「〇〇さんの作った見積」と言われる方がこちらとしても話が早いですよね。

見積作成者 連絡先

電話番号やメールアドレスなど、担当者への直接繋がる連絡手段を記載します。

取引先に疑問点が生じたりや確認事項が発生した際も迅速に連絡できるようにすることで、対応のスピードと信頼性を高めます。

緊急の連絡先としても活躍するわい。

書くべきことがいっぱいで、なかなか大変ですね…。

ふむ。

確かに大変かもしれんが、一つひとつが大事な情報じゃからの。

見積表紙に記載する内容は、いずれも取引を進める上で、お客様側にとって重要な情報ばかりです。

例えば事業者名や所在地を記載することで見積書の信頼性が高まり、問い合わせもしやすくなります。

連絡先が明確でないと、ちょっとした確認事項でも時間がかかる。

結果的に取引先に迷惑をかけることもあるじゃろう。

毎回同じ内容を記載することは大変な作業ではあるものの、予め必要な情報を記載しておくことで、トラブルを防ぐことができます。

こうした積み重ねが取引先からの評価を高め、やがては会社の成長につながるでしょう。

書くべきことをしっかり押さえれば、それだけ信頼される見積書になるんですね。

その通り!

こうした書類作成をもっと簡単にできる方法はありますか?

工事業の見積作成は特有の内容も多いからのう。

じゃから工事業専用のソフトを使う、という手もあるわい。

工事業の見積作成をスムーズに行うには

工事業の見積作成は特有の業務も多く、複雑です。

社内でも限られた人しか業務が行えず困っていらっしゃる企業様は、実は少なくありません。

大変な作業ではありますが、一つひとつの作業を丁寧に、正確に行うように心がけましょう。

複雑な計算や特有の業務が多数登場していますが、焦らず確認していきたいですね。

「工事の見積作成って、なんだか難しそう…」そんな方にもおすすめなのが、工事業用の見積・積算システムです。

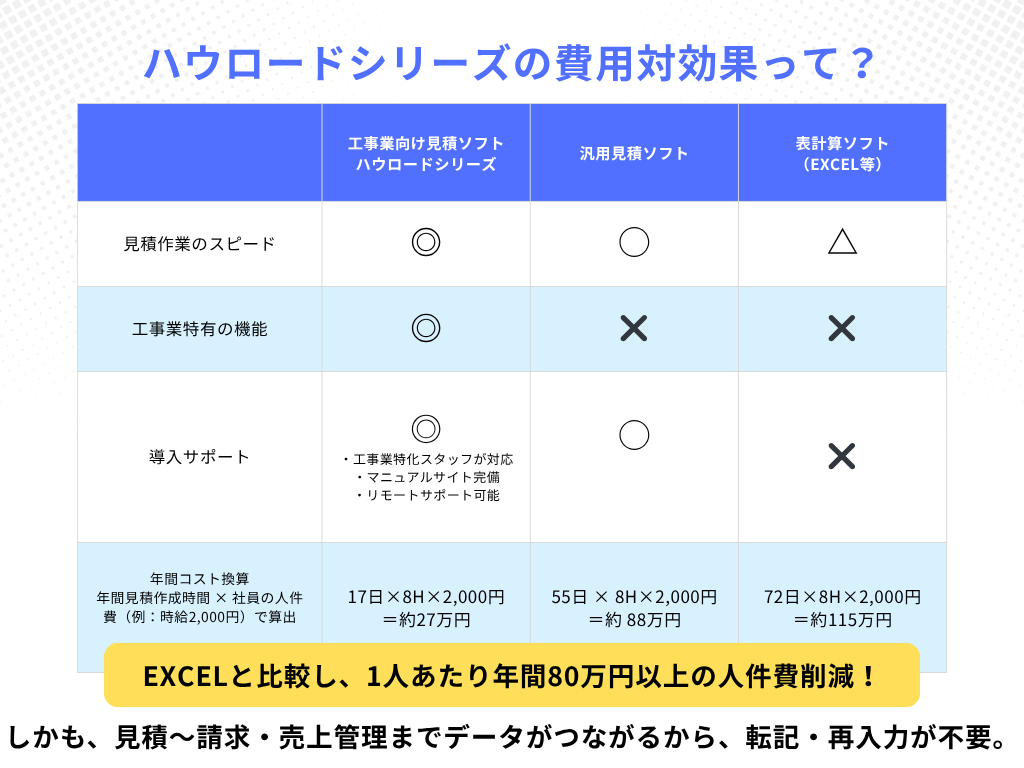

弊社のハウロードシリーズの見積・積算システムは、売り切り型で「年度使用料」などの継続利用にかかる費用がないのがポイント。

- 電気工事業向けEシリーズ

- 設備工事業向けSシリーズ

- 建築工事業向けAシリーズ

相場が高い印象の工事業専用ソフトですが、リーズナブルな価格で豊富な機能を取り揃えています。

電気工事業向けEシリーズ、設備工事業向けSシリーズは職種別の歩掛を4種類まで設定可能です。

- 歩掛や雑材料などの細かな係数は、「数量」を入力すればシステムが自動で算出

- 工事の規模にかかわらず短時間で適切な見積書を作成

- 作業効率を大幅にアップ

見積書は、発注側と請負側のどちらにとっても非常に重要なものです。

複雑な上に正確さが求められる作業だからこそ、専用ソフトを上手に活用して効率よく作成を行いたいものですね。

材料を選んで数量を入力するだけなら、今の方法より時短になりますね!

早速社長に教えないと!

ハウロードシリーズなら、見積の作成と一緒に原価や販売の管理も行えるんじゃ!見積作成で業務効率も利益も上昇じゃ!

ハウロードシリーズは工事業に特化した見積システム、受注・原価管理システム。

サブスクリプション形式と買い切り型、二つの製品から選べるわい。

初期費用・継続期間の縛りもないぞよ!