近年当サイトのコンテンツを無断で複製しているサイトを見受けますが、本サイトの掲載内容の一部およびすべてについて、事前の許諾なく無断で複製、転載等を行う行為は、著作権侵害となり法的に罰せられることがあります。

工事が終わって振り返ってみたら、「あれ?結局この現場って、いくら利益が出たんだろう?」そんなふうに思ったことはありませんか?

日々の現場対応やお客様とのやり取りに追われていると、一つひとつの工事の収支や進捗をしっかり把握するのは、つい後回しになりがちです。

そんなときに心強い味方となるのが「工事台帳」。

材料費や外注費、人工などのコストを現場ごとに管理できる工事台帳は、利益をきちんと出すためにも、トラブルを防ぐためにも欠かせない存在です。

先月の現場、思ったより費用がかかっちゃって…。

終わってから気づいたんですけど、危うく赤字工事になるところでした。

そういう“後で気づいた”を減らすのが工事台帳じゃ。

リアルタイムで数字が見えれば、“おっと、そろそろ使いすぎじゃな”と気づけるのじゃよ。

この記事では、

- そもそも工事台帳って何?

- どんな項目を管理するの?どんなふうに活用すればムダを減らせる?

といった基本から、実際の活用ポイントまでやさしく解説していきます。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

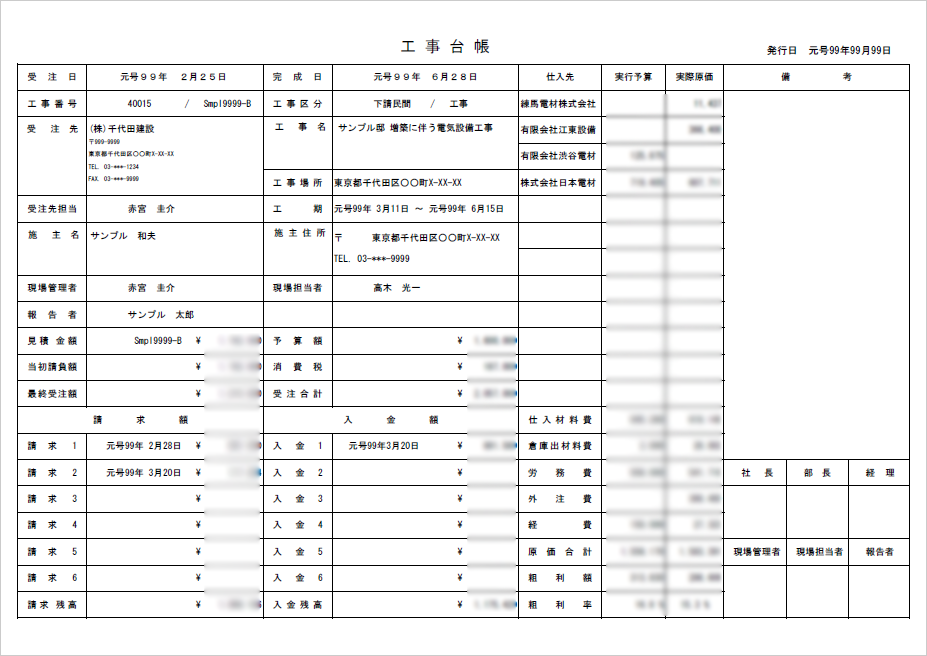

工事台帳とは?

工事台帳とは、ひとつひとつの工事ごとに、進捗状況・費用・使った資材・作業にかかった人数や日数などを記録しておく帳簿のことです。

「この現場、どこまで進んだかな?」「どこにどれだけお金を使ったっけ?」そんな疑問をいつでも確認できるようにしてくれる、工事管理に欠かせない大切な帳票のひとつです。

いろんな情報をひとまとめにできるんですね。

まるで履歴書みたいに、その現場のことが全部わかるなんて…!

工事の経過をきちんと残しておけば、もし何かあっても“あのときどうだったか”をすぐに確認できるぞよ。

なるほど。

他にも便利な点はありますか?

工事台帳のメリット

工事台帳は、単に数字を記録するだけの帳簿ではありません。

日々の現場の動きやお金の流れを「見える化」することで、工事の進め方や経営の判断にも大きなヒントを与えてくれます。

しっかりと運用することで、思わぬトラブルの予兆に気が付くことができる。

過去の経験を次の工事に活かすこともできるぞよ。

経営の見える化~この工事、儲かってる?

「この工事、ちゃんと儲かってたのかな?」

そんな“当たり前の疑問”を後回しにしてしまうと、気づかぬうちに赤字が積み重なってしまうこともあります。

工事業の場合はあとから出てくる支払いや立替えなど、全体像を把握しにくい仕組みになっていたりと、気づいたときには想定よりも原価が膨らんでいた…というケースも珍しくありません。

- 現場の段取りやお客様対応に追われて、帳簿まで手が回らないことも多々

- 材料費・人工・経費などを細かく集計するのは、どうしても手間がかかる

- 請求通りの入金があると、「なんとなく黒字かな」と思ってしまいがち

見た目の入金に安心しておると、あとから“あれ?お金残ってないぞ?”と慌てることになるのじゃ。

それを防ぐには、日々の工事台帳作りが欠かせんのじゃよ。

工事台帳を使えば、工事ごとに“いくら使って、いくら残ったか”を数字ではっきり把握することができます。

売上や原価だけでなく、粗利益・利益率といった経営判断に必要な情報を見える形で残せるのです。

- 赤字になりがちな工事の傾向をつかむ

- よく利益が出ている得意な工種を見極める

- どのタイミングでコストが膨らんでいるかを振り返る

- なんとなくの経営から“数字で判断する経営”へ。

長く工事業を続けていくうえで、欠かせない土台になるのじゃ。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

リスク管理~トラブルの芽を見逃さない!

工事の現場では天候の影響や職人さんの手配の遅れ、追加工事の発生など、さまざまなトラブルが起こり得ます。

それらを最初からすべて予測することはできませんが、小さな異変や予定とのズレに早く気づくことができれば、大きな問題になる前に対処することが可能です。

工事台帳は、そのためにも役立つわい。

日々記録していくことで、「ちょっと予定よりコストが増えてきたな」「人件費が予想よりかかってるな」といった変化に早めに気づくことができます。

- 早めに工事手順を見直し

- 作業人数の調整をかける

などの的確な判断を予め行うことができます。

現場の流れを見える形で把握しておくことが、

安心して仕事を進めるためのカギとなるのじゃ。

流れが見えていたら、このままで大丈夫かなと不安にならずに済みますね。

さらに次に同じような現場が来たときにも役に立つのじゃよ。

技術力の蓄積~過去の実績が、次の現場のヒントに

工事台帳は、施工後にも役立ちます。

- この規模だと人工はどれくらい必要だったか

- この材料はどこから仕入れて、いくらだったか

- 前はこの工程で詰まったけど、こう直したらうまくいった

といった過去の経験を活用できます。

工事ごとの収益性の傾向が見えてくると、今後どのような仕事を優先して受けるべきか、どの工事にコスト管理の見直しが必要か、といった判断ができるようになります。

そういえばこの前、運搬費が思ったよりかかった工事があって…。

同じ地域から別の依頼があったんです。工事台帳つけてれば、事前に気づけたかも…。

地域ごとの傾向が見えておれば、“今回は余裕を見ておこう”と見積段階で対策もできるからのう。

複数の工事を振り返るうちに、自然と「うちの会社はここが得意だな」という傾向に気づくことができます。

- 今後の受注戦略やリソースの最適配分にも役立つ

- 得意領域を把握しておくと、競争力のある分野に注力しやすくなる

- 業務の効率化や営業活動の強化にも繋がる。

うちの会社にも得意な分野があるはず。

では、工事台帳には具体的にはどんな内容を記載するのでしょうか?

工事台帳に記載すべき主な項目

工事台帳は、現場ごとの進捗や費用を見える化する大切な帳票。

ここからは、工事台帳に記載しておきたい主な項目と、それぞれがどんな意味を持ち、どう役立つのかを分かりやすく解説していきます。

すべてを余さず書かねばならぬ、というわけではないぞよ。

工事の種類や目的に応じて、必要な情報を取捨選択して使えばよいのじゃ。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

基本情報

工事台帳は現場を正しく管理し、工事全体を俯瞰するために活用します。

まずはその工事が“どこで、誰のために、どんな内容で行われているか”という基本情報をしっかり押さえておくことが大切です。

工事名称は、その工事が「何の目的で、どのような内容で行われるのか」を表す名前のことです。

関係者が見てすぐに内容を把握できる名称が良いじゃろう。

- 他の工事と混同しないよう、固有の名称をつけることで区別しやすくする

- 過去の工事履歴を整理・検索しやすくなり、後からの振り返りにも便利

- 契約書や見積書と同じ名称を用いることで、書類間の整合性が保たれ、事務処理のミスを防ぐ

工事番号は、社内で工事ごとに管理を行うために割り当てられる固有の識別番号です。

会社ごとに、作番のルールが異なります。

- 似たような名称の工事や同じ施主からの複数発注にも対応できるよう、番号で明確に区別する

- 請求書・契約書・実行予算書などの書類と番号で統一されていることで、事務処理のミスを防ぐ

協力会社さんとのやりとりでも、スムーズに「この工事のことです」って伝わりますよね。

名称と番号が共通認識になっておれば、社内外の連携もうんと楽になるのじゃ。

この二つは、工事を特定する上で必要な情報ですね。

他にはどんな情報が必要でしょうか?

工事を発注したお客様の情報も必要じゃのう。

工事台帳には、その工事を依頼してきた発注者の情報も欠かせません。

会社名や担当者名、連絡先などをしっかり記録しておくことで、後からの確認や請求・報告時の対応がスムーズになります。

- 発注者の名称(会社名・団体名・個人名など)

- 担当者名

- 住所

- 電話番号・FAX番号

- メールアドレス

法人であれば、正式な会社名や部署名、担当者氏名を。

個人の施主であれば、氏名や連絡先を正確に記載しましょう。

- 誰が発注者なのかを明示することで、万が一のトラブル時にもスムーズに対応できる

- 営業担当・現場担当などが異なる場合は、連絡の主窓口を明記することで混乱を防ぐ

実際に工事が行われる現場の所在地も欠かせない情報です。

本社や依頼主の所在地とは異なるケースが多いため、工事台帳には正確かつ詳細な記載が求められます。

- 郵便番号

- 都道府県・市区町村・丁目・番地

- 建物名や施設名(例:○○マンション、〇〇工場 など)

複数箇所・複数棟にわたる工事では、施工範囲や位置関係を補足説明しておくと混乱を防げるわい。

施工以外にも、資材の搬入など…色々な場面で必要になる情報ですね。

工事台帳には、自社内でその工事を担当している部署や担当者の情報も記載しておくと非常に便利です。

特に、工事が長期にわたる場合や、複数の案件を同時に進めている場合には、“誰に確認すればいいのか”がすぐに分かることが大切になります。

- 部署名(例:営業部/工務部/積算課など)

- 担当者名

- 連絡先(電話番号・メールアドレスなど)

- 担当範囲(見積担当/現場担当/総括など)

なるほど…。

目安としては、先方から急な連絡があった際に、「分かる人がいない」という事態を避けられるだけの情報が良いですね。

- 見積の修正依頼や進捗確認など、「誰に聞けばよいか」が明確になることで、社内のやり取りが効率化される

- 工事に関する問い合わせがあった際、すぐに対応可能な担当者に連絡できるため、対応の遅れを防ぐ

- 担当者が異動・退職した場合でも、台帳に情報が残っていれば、新しい担当者がスムーズに業務を引き継げる

自社の担当者と同じように、現場でどのような施工体制がとられているか――つまり、元請・下請・協力会社などの関係性を明記しておくことも非常に重要です。

とくに、複数の会社が関わる工事では、「誰が何を担当しているのか」「連絡窓口はどこか」といった役割分担の可視化が、現場の混乱やトラブルを防ぐカギになります。

- 現場での調整や資材搬入の手配なども、担当会社が明確になっていれば滞りなく進められる

- 万が一トラブルが発生した場合にも、「どの会社がどの作業を担当していたのか」を台帳で確認できる

他にも、元請・下請の体制によって、作業員名簿や安全書類の提出先が異なることもあるわい。

施工体制の明記は、安全・品質管理の第一歩じゃ!

費用管理

いくら売上があっても、それ以上にコストがかかっていては会社にはお金が残りません。

工事台帳では、「どれだけの費用がかかったのか」「見積や予算とどれだけ差があるのか」を数字で見えるようにすることで、利益構造の全体像を把握できます。

工事を契約した初回の金額のことです。

発注者との契約時点で合意された金額を指し、工事のスタートラインを表します。

- その後に発生した変更契約や追加工事との比較ができる

- 工事中にかかった原価との採算チェックができる

- 見積の妥当性や、利益率の検証にも使える

工事の採算性を検証する上での「基準点」として活用できるため、後から「どこで予定とズレたのか?」を振り返るためにも、欠かせない項目です。

最終的に発注者から受け取る金額の合計を「最終受注額」として記載します。

工事は、進行中に内容や範囲が変わることも多く、当初の契約通りに進まないケースも珍しくありません。

変更がなければ「当初請負額=最終受注額」ですが、契約金額に変動があった場合は、この項目で最終的な売上を明示することになります。

「当初請負額」との差額を見ることで、「追加でどれだけ稼げたか」「想定外の対応で利益が削られたか」など、戦略的な気づきもあるかもしれん。

- 粗利額の正しい算出ができる

- 変更契約がどれだけ利益につながったか可視化できる

- 将来の見積や受注交渉時の参考としても役立つ

- 「当初請負額」は契約当初のスタート地点

- 「最終受注額(受注合計)」はゴール地点

両方を記録しておくことで、“工事の変化”や“儲けの全体像”が見えるぞよ。

見積金額とは、受注前に自社が提示した工事価格のこと。

発注者との契約交渉時に提出した、いわば“営業段階の価格”です。

- 当初の提案と、契約金額にどれだけ差があったか比較できる

- 見積時の読みが正しかったかどうかを検証できる

- 将来の見積精度を高めるための反省材料になる

など、営業活動の改善や戦略の見直しにも繋がります。

【工事業】コピペOK!見積書を送るビジネス用メールの文例~注意点もご紹介

【工事業】コピペOK!見積書を送るビジネス用メールの文例~注意点もご紹介

積算の重要性~工事業における、利益率改善の秘訣

積算の重要性~工事業における、利益率改善の秘訣

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

予算額とは、実際の工事が始まる前に自社内で決定する「使ってよい費用の上限」です。

発注者からの受注金額(当初請負額や最終受注額)をもとに、「この金額までにおさめないと利益が出ない」という内部基準として設定します。

- 現場に「予算の意識」を持たせやすくなる

- 工事後に予算と実績のズレを検証できる

など、原価管理や利益管理の起点となります。

予算超過が起きた場合、その原因を振り返るために重要な指標となるわい。

見積金額・予算額の両方を記録しておけば、売上・原価・利益の流れ全体が“見える化”され、次の工事へ向けた改善や、経営判断にも繋がります。

工事の採算を正しく把握するうえで欠かせないのが、「原価の内訳」を明確にすることです。

何に・どれだけの費用がかかったのかを項目ごとに整理することで、コストの偏りや無駄、改善ポイントが見えてきます。

工事台帳では、これらの費用を見やすく集計し、振り返りや次回工事の参考となるよう整理しましょう。

【工事業の見積作成】工事価格とは?工事価格の構成と積算【赤字工事をなくす積算】

【工事業の見積作成】工事価格とは?工事価格の構成と積算【赤字工事をなくす積算】

工事を行う上で欠かせないのが、資材や部品の購入費用=材料費の管理です。

材料費は工事原価の中でも特に大きな割合を占めるため、正確な記録とチェックが非常に重要です。

工事に使用するコンクリート・鉄筋・木材・配管・電線・塗料など、あらゆる資材の購入費用は、細かく記録しておくことが、正確なコスト管理に繋がります。

でも、材料費の明細は原価明細など別帳票でも管理していますよね。

その通り。じゃから、

- 材料費の合計金額

- 使用した区分

といった集計結果を記載するのじゃ。

現場の記録作業が煩雑にならないよう、工事台帳には必要最小限に。

+αとして、参照先が分かればなお良しじゃ!

純工事費とは?知れば利益率が変わる!仕組みを理解して無駄なコスト削減にもつなげる

純工事費とは?知れば利益率が変わる!仕組みを理解して無駄なコスト削減にもつなげる

労務費とは、作業員や職人といった工事に直接従事する人たちの人件費のことで、工事原価の中でも大きな割合を占める重要なコストです。

材料と同じく、作業員の動きも数字で書かなければ見えにくい。なおさら意識的に管理せねばならぬのう。

労務費は原価計算の要。ここがズレると利益もブレやすくなります。

工事台帳では、後から振り返る際に重要となる労務費の合計額を記載しましょう。

企業によっては労務費以上に比重の大きくなることもある外注費。

労務費に続いて、外注費の管理も非常に重要なポイントです。

工事の一部を専門業者に依頼する際には、契約内容や請求金額にズレが生じないよう、記録を正確に残しておくことが欠かせません。

注文内容と請求額が一致しているかどうかを確認できれば、支払トラブルを未然に防ぐことができます。

外注費は原価の中でも大きな割合を占めるため、しっかり管理することで、原価や利益の精度ある把握にもつながります。

- 契約書や注文書に基づいた金額を正確に記録する

- 材料費・労務費との混同を避け、明確に区分する

- 出来高払いの場合は、分割支払の履歴もあわせて記録しておく

経費とは、材料費や労務費のように“工種ごとに直接かかる費用”ではなく、工事全体の運営にかかる共通的なコストを指します。

- 現場事務所の設置・維持費

- 仮囲いや安全設備(養生・看板など)

- 通行許可・近隣対応などの諸費用

- 工事責任者・現場監督の管理業務にかかるコスト

- 光熱費・通信費・車両費など

見落とされがちな経費も、実は利益を大きく左右する要素。

工事の利益を正しく把握するには、間接的な費用も含めた“本当の原価”を見ておく必要があります。

【工事業の積算】一般管理費とは?基本項目から、計算方法まで解説

【工事業の積算】一般管理費とは?基本項目から、計算方法まで解説

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

原価合計とは、工事にかかったすべての費用を合算した金額。

契約金額に対して、どれだけの費用がかかっているのか。

原価合計が分かることで、最終的な利益(粗利)を明確に確認できます。

「儲かったのか、損したのか」を曖昧にしないためにも、原価合計の把握は必須じゃ!

- 材料費

- 労務費

- 外注費

- 経費

ここまで出てきた費用の合計ですね。

その通り!

そして原価をしっかり集計しておけば、粗利額も自然と浮かび上がるというわけじゃ。

粗利額は、その工事で最終的に得た利益を示す数字。

“儲かっているか”を判断する一番わかりやすい指標であり、現場ごとの収益性を一目で確認できる大切なデータです。

例え売上が大きくても、材料費や外注費、労務費などの原価が膨らんでいれば、利益は少なくなってしまいます。

逆に、少額の工事でも利益率が高ければ、効率の良い仕事だと分かります。

- どの工事が儲かっているのか、どの工事が赤字なのかがすぐに分かる

- 次の見積や営業活動の参考になる

- 原価を見直すきっかけになる

粗利額は経営と現場をつなぐ数字として、とても重要な役割を果たします。

工事をスムーズに進めるためには、「今、現場がどこまで進んでいるのか?」を正確に把握しておくことが欠かせません。

そのために必要なのが、進捗率や工程ごとの開始・完了日、遅延の有無などの記録じゃ。

現場の状況を数字や事実ベースで見える化しておけば、トラブルの兆候にいち早く気づけるだけでなく、施主や社内とのやり取りもスムーズになります。

感覚じゃ「順調に進んでおる!」と思っていても、進捗率を見れば意外と差があることもある。

数字で共有しておけば、現場も管理側も足並みをそろえやすいのじゃ。

進捗率の記録方法は、工事の規模や目的に応じて柔軟に使い分けることでより正確な現場判断が行えます。

| 工事全体の進捗率 | 全体の進み具合を俯瞰したいときに便利。 |

工程ごとの進捗率 | 特定の作業が計画通りに進んでいるかを細かく把握するために有効。 |

| 週・月ごとの推移記録 | 定例会議や施主報告での資料づくりや進捗の偏りの可視化に。 |

- 前週と比べて進捗率がほとんど伸びていなければ、現場で何か起きている可能性を察知できる

- 施主や元請けへの報告資料に活用できる

- 実際の進捗データを蓄積することで、次回以降の工期や作業配分の精度が高まる

工事は「一式で完成!」というわけにはいかず、複数の工程を順に進めていくのが基本です。

そのため、それぞれの工程について「いつ始まり、いつ終わったか」を正確に記録しておくことが、スムーズな進行管理のカギとなります。

| 開始日(着手日) | 実際にその作業を開始した日 |

| 完了日(終了日・完工日) | その作業が完了した日 |

作業を行う内容にもよりますが、工事台帳では、各作業単位ごとに情報を記録すると便利です。

工程ごとに記載することで、全体の進捗状況を正確に把握でき、遅延や前倒しの兆候にもすばやく対応できます。

工程ごとの着手・完了日が明確であれば、“どこが終わって、どこが残っておるか”もすぐ分かるようになるわい。

- 現場進捗の見える化ができるため、今どこまで進んでいるかが一目で把握できる

- 「予定より2日遅れた」といったズレを確認し、増員や工程調整の判断がしやすくなる

- 完了日が明確だと、後工程への引き継ぎがスムーズ

工事が計画どおりに進まないことは、どんな現場でも起こり得ます。

その際に大切なのが、「なぜ遅れたのか」と「どう対処したのか」を明確に記録しておくことです。

原因は1つとは限らず、複数の要因が重なるケースも少なくありません。

- 天候不良(台風・大雪・長雨など)

- 材料や機材の納品遅れ

- 協力業者の人手不足、作業ミス

- 設計変更や追加工事の発生

- 発注者の決定待ち(仕様未定・回答待ち)

- 近隣住民からの苦情による工事中断

一つひとつは小さくても、重なると大きな遅れになりますよね…。

だからこそ「何が原因だったのか」を整理して残しておくのじゃ。

そして同じくらい大切なのが、「どう動いたか」を併せて残すことじゃ。

- 作業員の増員や班の再編成

- 工程の再調整・夜間作業の導入

- 納品業者の切替、輸送手段の変更

- 発注者と協議し、工程そのものを変更

- 遅延理由と対策は、必ずセットで記載

- 簡潔で事実ベースの表現にする

- 社内外に共有しやすくする

これらを心掛けると、次回以降の工事計画に活かせるぞよ。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

売上・入金管理

工事が終わったからといって、すぐにお金が入ってくるとは限りません。

だからこそ、「いつ・いくら請求して、いつ入金されたか」をしっかり管理することが大切です。

売上・入金の流れをきちんと記録しておけば、資金繰りの見通しが立ちやすくなり、未収金の早期発見や回収漏れの防止にも繋がります。

「工事は黒字なのに、手元にお金がない…」という事態は、入金管理の甘さが原因となることも多い。

工事台帳に売上と入金の情報を残せば、数字のズレに気が付きやすくなりそうですね。

その通り。

そして、工事が完了した後の入金確認や、会計処理・請求トラブルへの対応にも役立つぞよ。

- 資金繰りの見通しが立ちやすくなり

- 未収金の早期発見や回収漏れの防止に

発注者に対して請求書を発行した日付を記載します。

複数回に分けて請求することも多い工事業。

各回ごとの請求日もきちんと押さえておくと、進捗に応じた売上計上や入金確認がスムーズになります。

この日付がずれると、会計処理や入金予定にも影響を与えてしまう。

- 会計処理の正確なタイミングが把握できる

- 入金予定日とのズレを見つけやすくなる

発注者に対して請求した金額も併せて記載を行います。

「契約金額に対する割合」「出来高に応じた中間請求」「追加工事の分」など、請求の根拠と金額が一致しているかが非常に大切です。

後々のトラブル防止や、入金チェックとの照合にも必要不可欠な情報ですので、各請求回ごとに記録しておきましょう。

- 請求ミス(過少・過大)の早期発見に役立つ

- 入金金額との照合で回収漏れを防げる

- 工事ごとのキャッシュフローの精度が上がる

一括請求か、複数回に分けての請求かを明示するために「請求回数」も記録します。

このように、どの段階の請求なのかを明示することで、入金の管理や工事進行との整合性確認がしやすくなります。

- 請求の進捗を見える化できる

- 「次の請求タイミング」の目安を立てやすくなる

- 工事進捗との紐付けが明確になりやすい

請求書に記載された「支払期限」や契約書で定められた支払い予定日を記録します。

実際の入金と比べてズレがないかを確認するための基準にもなる項目です。

お金が入ってくるタイミングが分かれば、支払いの予定も立てやすくなりますね!

その通りじゃ。入金予定日が分かっていれば“お金の流れ”が読める。

先に準備できれば、慌てずに済むぞ。

- 入金遅れにすぐ気づける

- 支払い期日を過ぎた取引先への連絡が迅速にできる

- 現場の請求管理と経理処理の連携がスムーズに

実際に振込・現金での入金があった日を記録します。

「予定日」と「実際の入金日」に差がある場合、その傾向を見て今後の請求・回収計画にも活用できます。

- 実際の資金回収状況を把握できる

- 売掛管理の透明性が向上する

- キャッシュフローの分析に役立つ

入金された実際の金額を記録します。

請求額との差異がないかを確認し、過不足や振込手数料の控除有無などもチェックしましょう。

- 請求と入金のズレを把握しやすい

- 差額発生時に即座に原因を追跡できる

- 計上した売上との整合性が明確になる

請求したにもかかわらず、まだ入金が確認できていない金額=未収金の状況を記録します。

どの工事が、どのタイミングで、いくら未収なのかを常に把握できることが重要です。

- 入金漏れやトラブルを未然に防げる

- 優先的に回収すべき案件を判断できる

- 「売上は上がっているのに現金が足りない」状況の把握に役立つ

工事台帳で、現場と経営を繋ぐ

工事が始まる前の契約金額や予算、進行中の費用の使い道や進捗状況、工事が終わった後の請求・入金・利益の把握まで。

「工事台帳」には、1案件毎の工事の全ての情報が詰まっています。

日々のメモやExcelだけでは、後から見返すのもひと苦労。

ですが工事台帳で丁寧に工事ごとの情報をまとめておけば、「どの工事が儲かったか」「どこで予算オーバーしたか」が一目瞭然になります。

- 売上・利益の管理

- 請求・入金漏れの防止

- 次の工事の見積精度アップ

など、未来の工事経営にもつながる資産となります。

とはいえ、これだけのことを毎回Excelで管理するのは面倒です…。

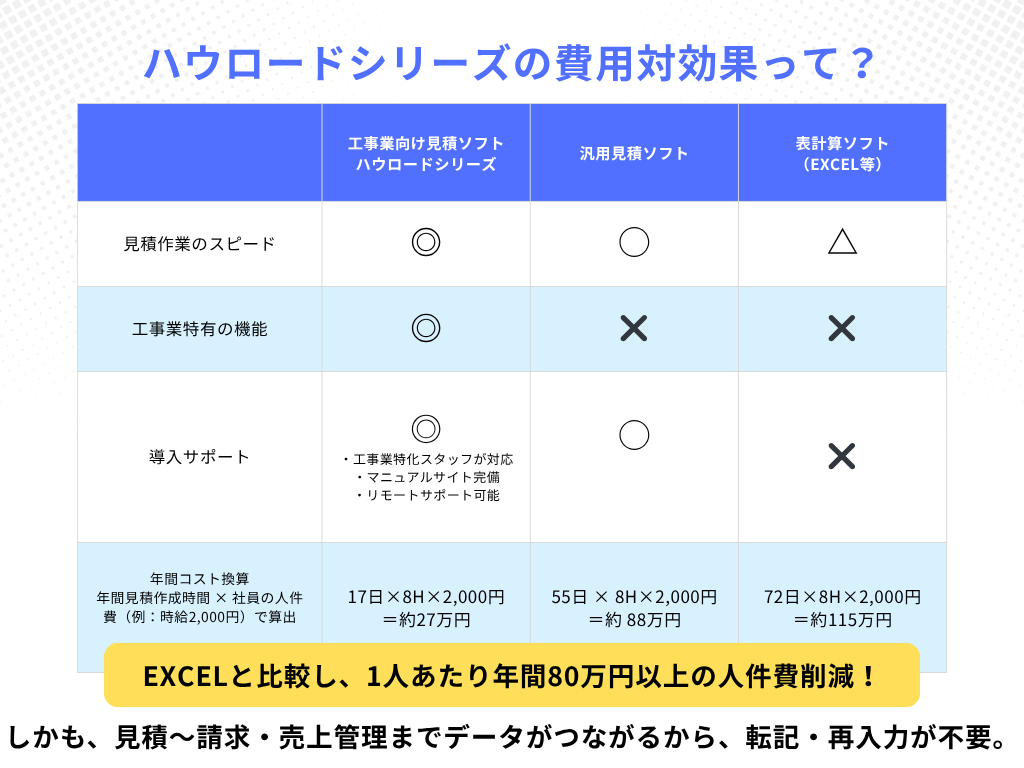

ハウロードシリーズなら、工事台帳の作成もボタン操作でカンタンに行えるぞよ。

ハウロードシリーズでは、見積・原価・請求・入金などの情報を自動連携し、工事台帳の作成もクリック操作で完了。

弊社のハウロードシリーズの見積・積算システムは、売り切り型で「年度使用料」などの継続利用にかかる費用がないのがポイント。

- 電気工事業向けEシリーズ

- 設備工事業向けSシリーズ

- 建築工事業向けAシリーズ

相場が高い印象の工事業専用ソフトですが、リーズナブルな価格で豊富な機能を取り揃えています。

「この工事、どうだったっけ?」と聞きまわる必要はもうありません。

1つのシステム内で一元管理が行えるハウロードシリーズは、余計なやりとりや探し物も減り、現場も経営もぐっとラクに。

利益が見える現場、一緒に始めてみませんか?

ハウロードシリーズは工事業に特化した見積システム、受注・原価管理システム。

サブスクリプション形式と買い切り型、二つの製品から選べるわい。

初期費用・継続期間の縛りもないぞよ!