近年当サイトのコンテンツを無断で複製しているサイトを見受けますが、本サイトの掲載内容の一部およびすべてについて、事前の許諾なく無断で複製、転載等を行う行為は、著作権侵害となり法的に罰せられることがあります。

工事の見積書を作成するうえで欠かせないのが「内訳書」です。

単に「工事一式〇〇円」と書かれた見積だけでは、何にいくらかかっているのかが分からず、発注者も判断に困ってしまいます。

そこで役立つのが、費用の根拠を明確に伝えるための内訳書。

材料費や人件費、仮設費など、工事項目ごとの金額を細かく記載することで、見積の透明性と信頼性が大きく向上します。

先日提出した見積、「値引きは可能?」と聞かれたのですが…。

値引きした結果、赤字工事になっちゃったんです。

うむ、そういった問題も、内訳書をきちんと作成することで解決できるわい。

見積書提出後の「なぜこの金額なの?」「値引きは可能?」といったやり取りは、内訳書があればスムーズに対応が行えます。

金額の説明がしやすくなり、無駄な価格交渉を減らせるというメリットもあります。

今回は、内訳書に記載される代表的な項目をご紹介します。

内容を理解しておくことで、見積作成の精度が上がるだけでなく、お客様対応の質もグッと良くなるはずです。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

内訳書とは?

内訳書は、工事項目ごとの「費用の内訳」が明記された資料を指します。

見積書だけでは「工事一式〇〇円」といったざっくりとした金額しか伝わらないこともあります。

その点、内訳書は「材料費」「人件費」「仮設費」など、それぞれの項目にいくらかかるのかが一目で分かるようになっています。

内訳書があれば金額の根拠をしっかり示すことができるのじゃ!

なるほど。

他にはどんなメリットがありますか?

見積の説得力が増す

見積書を作成する際、特に工事業では使用する材料等が多岐に渡ることから、「工事一式」などの表現で金額をまとめて記載する企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。

細かく記載する手間や時間は省けるが…。

- 発注者側からすると「なぜこの金額になるのか」が分かりにくい

- 具体的な作業や範囲が不明確なため、誤解を招きやすい

- 結果的に不安や疑問を抱かせてしまう原因にも

材料費や人件費、仮設費など、費用の内訳を明確に示すことで、「この見積金額はこういう根拠で構成されています」と伝えることができます。

金額に対する納得感が得られれば、スムーズな契約や信頼構築にも繋がりそうですね。

その通り。他にも、値下げの要求を防ぐこともできるのじゃ!

内訳が分からないままだと、発注者は見積金額そのものにしか目を向けられず、「もう少し安くなりませんか?」といった漠然とした値引き交渉をされやすくなります。

確かに「何にいくらかかっているのか分からないから、とりあえず下げてほしい」と思いそうですよね。

一方、内訳書で各項目の費用が明確になっていれば、「この材料は単価が上がっている」「この工程は特殊な作業が含まれている」など、必要な費用であることをきちんと説明できます。

無理な値引き交渉を避け、適正価格での契約に繋がりやすくなります。

業務の効率化

内訳書をきちんと作成しておくと、見積の内容が項目ごとに整理されているため、その後の業務がスムーズになります。

例えば、材料費や労務費を分けておけば、仕入れや手配の見通しが立てやすくなるわい。

「この材料はどこに取り付けるんだろう?」等の混乱も防ぐことができそうですね。

他にも、見積段階でも作業効率が図れるぞよ。

工事業は見積の再提出を行う頻度が高く、発注者の要望に応じて柔軟に対応するには、内訳の把握が欠かせません。

内訳書を詳細に記載しておくことで、見積内容に変更が出た場合でもどの項目を修正すればよいかが明確なので、再見積の作業時間も大幅に短縮できます。

確かに「一式」の表記だと、何度も作成しているうちに分からなくなりそうです。

赤字工事の原因にもなってしまうわい。

内訳書があれば金額の根拠が自分でもすぐに把握できるので、他のスタッフへの引き継ぎや確認作業にも便利です。

知らないと損!便利な機能、階層機能とは?~工事業向け見積ソフトで差がつく機能解説!

知らないと損!便利な機能、階層機能とは?~工事業向け見積ソフトで差がつく機能解説!

信頼獲得につながる

内訳書があれば、見積金額の根拠を具体的に説明することができます。

「この金額はなぜ必要なのか?」という問いに対して、材料費・労務費・仮設費などの内訳をもとに、明確に回答できるため、発注者の納得を得やすくなります。

特に初めてのお取引や、相見積もりの場面では、こうした説明力が大きな信頼につながります。

一式でまとめた見積よりも、丁寧な内訳書を提示する方が、「しっかり考えられている」「任せても大丈夫そう」と感じてもらいやすく、他社との差別化にもなります。

信頼を得るには、感覚ではなく根拠のある説明が不可欠。

その第一歩として、内訳書の存在は非常に効果的じゃ!

では、内訳書にはどのように書けば良いでしょうか?

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

内訳書の記載方法

内訳書は、見積書の中でも特に信頼性と分かりやすさが問われる部分。

正しく、かつ見やすく作成することが、スムーズな契約やトラブル防止につながります。

項目ごとに「単価 × 数量 = 金額」を明記する

一式でまとめず、できるだけ具体的に「どれだけの作業・物に、いくらかかるのか」が分かるように記載します。

金額の内訳がはっきりすることで、説明や調整もスムーズになります。

「〇〇20m × 5,000円 = 100,000円」

品名、単価と数量を明示するのじゃ!

「一式」だと何が含まれてるか分からないですが、この記載方法なら金額の根拠が明確になりますね。

- 内容の妥当性が伝わる

- 金額の説明や値引き交渉なども具体的な項目単位で行える

- 話し合いがスムーズになり、不要な疑念やトラブルの予防に

工種ごとにまとめて見やすく分類する

同じ工種ごとに分類して整理することで、内容が把握しやすくなります。

例えば、「鉄筋工事」「電気工事」「仮設工事」といったように、まとまりのある構成が理想です。

工種ごとに分類して整理すると発注者側も全体の構成をすばやく理解できるようになるわい。

その他にも、自社で再見積や変更対応を行う際にも、「この工種だけ差し替えればいい」と判断しやすくなり、作業効率が向上するメリットもあります。

必要があれば、備考欄を活用して説明を添える

項目名や金額だけでは伝わりにくい場合は、備考欄を活用して補足情報を記載しましょう。

たとえば、「安全対策としてネット張りを含む」など、一言添えるだけでも誤解防止につながります。

「この費用が別途かかるとは聞いていない」といったトラブルを防ぐ手段としても効果的ですし、細かい問い合わせを事前に防ぐことができ、社内対応の手間も減らせます。

だんだん分かってきました!

「単価×数量」とのことですが、内訳書にはどのような項目を書けば良いでしょうか?

よくぞ聞いてくれたのう!

工事業の内訳書に記載される主な項目

内訳書にはさまざまな費用が記載されます。

実際によく記載される項目と、その詳細を一つずつ解説していきます。

これを知れば、積算の精度がぐっと上がるぞよ。

直接工事費

工事にかかる費用の中で、最も大きな割合を占めるのが「直接工事費」です。

直接工事費とは、実際に現場で行う作業に直接関わる費用のこと。

材料費や人件費、重機使用料などが含まれるわい。

直接工事費は「工事そのもの」にかかるお金といえる部分です。

ここが正しく積算されていなければ、見積全体の信頼性も大きく損なわれてしまいます。

| 材料費 | 資材や部材などの購入費用 ※コンクリート、鉄筋、配管など |

| 労務費 | 職人や作業員の人件費 ※日当・人工など |

| 重機使用料 | 工事に必要な機械の使用料 ※クレーン・ユンボなど |

| 運搬費 | 材料・機材の搬入・搬出費 ※必要に応じて記載 |

| 安全費 | 安全対策のためにかかる費用 ※ヘルメット・ネット・標識など |

| 技術管理費 | 施工計画・工程管理など技術的な管理にかかる費用 ※自社施工でよく使われます |

| 外注費 | 下請業者への発注費用 ※特定工種の委託など |

直接工事費とは?構成や計算方法を初心者にも分かりやすく解説【赤字工事をなくす積算】

直接工事費とは?構成や計算方法を初心者にも分かりやすく解説【赤字工事をなくす積算】

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

共通仮設費

共通仮設費とは、工事全体に共通して使用される仮設物や設備にかかる費用のことです。

仮囲いや仮設トイレ、現場事務所、仮設電気などが当てはまるわい。

実際の施工には直接関係しませんが、現場を安全かつスムーズに運営するためには欠かせない存在です。

工事が始まる前から撤去まで、全体を通して必要になる費用として、見積では明確に区別されます。

【工事業の積算】共通仮設費とは?基本項目から、計算方法まで解説

【工事業の積算】共通仮設費とは?基本項目から、計算方法まで解説

直接仮設費

直接仮設費は、特定の工事内容に応じて必要となる仮設物の費用を指します。

例えば、足場や養生、型枠など、実際の作業工程で必要になるものが含まれます。

工種によって内容や規模が変わるため、見積を作成する際にはその工事に応じて適切に積算する必要があります。

直接工事費との混同を避けるためにも、共通仮設費とは明確に分けておくのがポイントです。

現場管理費

現場管理費とは、工事現場を円滑に運営・管理するために必要な費用です。

具体的には、現場監督の人件費や、事務用品・通信費・交通費などが該当します。

現場管理費って、材料代とか人件費とはまた違うんですか?

うむ。実際の工事作業そのものではなく、その工事をうまく進めるための「管理のためのお金」なのじゃよ。

いわば、現場を回すために必要な費用じゃ。

現場管理費は工事の進捗や安全、品質の管理などを行うために欠かせない費用です。

場合によっては「技術管理費」や「諸経費」としてまとめて表記されることもありますが、内容を明確にしておくことでより信頼性の高い見積になります。

【工事業の積算】現場管理費とは?基本項目から、計算方法まで解説

【工事業の積算】現場管理費とは?基本項目から、計算方法まで解説

一般管理費

一般管理費とは、会社全体の運営に関わる間接的な費用を指します。

たとえば、営業活動や経理・法務などの事務部門の人件費、オフィスの維持費などがこれにあたります。

なるほど、私の給与もこの一般管理費に含まれるんですね。

その通り!

現場とは直接関係しないものの、企業として工事を受注・遂行するうえで必要な経費です。

公共工事では「一般管理費等」として、工事金額に対して一定の率で計上されることが多く、見積書ではこの区分も重要なポイントとなります。

【工事業の積算】一般管理費とは?基本項目から、計算方法まで解説

【工事業の積算】一般管理費とは?基本項目から、計算方法まで解説

消費税

見積書の最後に記載されるのが「消費税」です。

本体価格に対して加算される税額であり、計算ミスや端数処理の方法によって、金額にわずかな差が出ることもあります。

工事業は金額の大きな案件も多い。

計算をする際は気を付けるのじゃよ。

そのため、見積書には「税抜金額」「消費税」「税込合計金額」を明確に分けて記載しておくと、信頼性が高まります。

なるほど、だんだん理解できました。

ただ…これだけのものを書くのは大変ですね…。

工事業向けの見積積算ソフトを使う、という手があるわい。

見積作成を簡単に行うには工事業専用見積ソフトがおすすめ

今回ご紹介した見積書に記載を行うべき項目は、見積ソフトをご使用いただければ簡単に入力が行えます。

「工事の見積作成って、なんだか難しそう…」そんな方にもおすすめなのが、工事業用の見積・積算システムです。

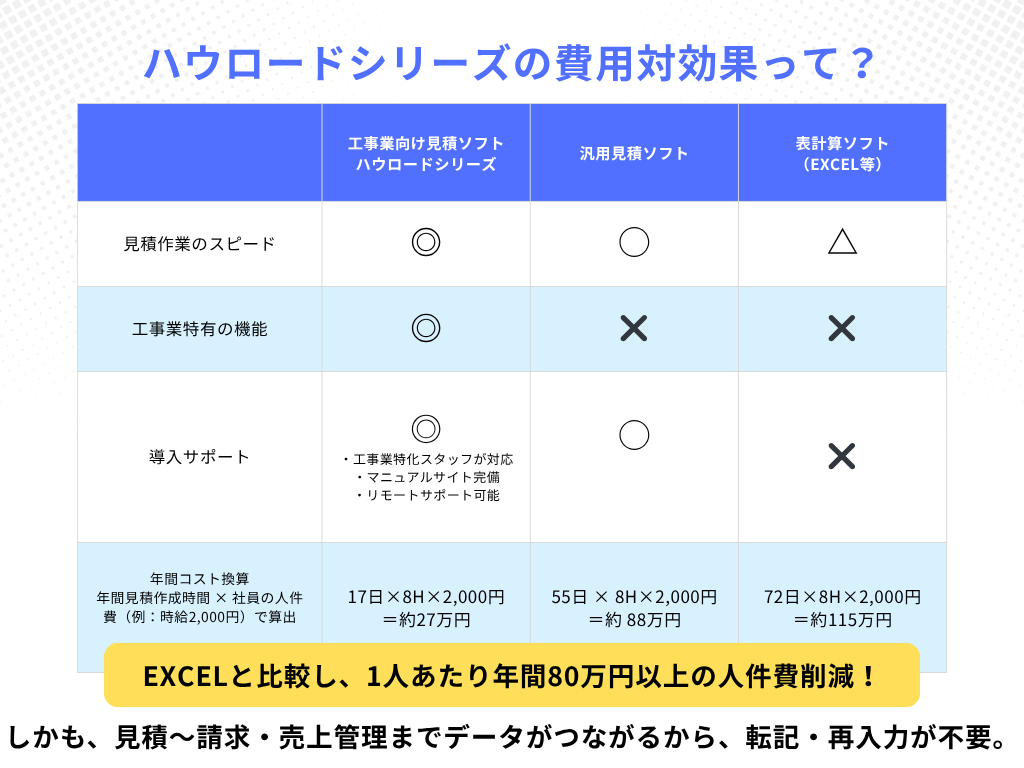

弊社のハウロードシリーズの見積・積算システムは、売り切り型で「年度使用料」などの継続利用にかかる費用がないのがポイント。

- 電気工事業向けEシリーズ

- 設備工事業向けSシリーズ

- 建築工事業向けAシリーズ

相場が高い印象の工事業専用ソフトですが、リーズナブルな価格で豊富な機能を取り揃えています。

電気工事業向けEシリーズ、設備工事業向けSシリーズは職種別の歩掛を4種類まで設定可能です。

- 歩掛や雑材料などの細かな係数は、「数量」を入力すればシステムが自動で算出

- 工事の規模にかかわらず短時間で適切な見積書を作成

- 作業効率を大幅にアップ

見積書は、発注側と請負側のどちらにとっても非常に重要なものです。

複雑な上に正確さが求められる作業だからこそ、専用ソフトを上手に活用して効率よく作成を行いたいものですね。

材料を選んで数量を入力するだけなら、今の方法より時短になりますね!早速社長に教えないと!

ハウロードシリーズなら、見積の作成と一緒に原価や販売の管理も行えるんじゃ!

見積作成で業務効率も利益も上昇じゃ!

ハウロードシリーズは工事業に特化した見積システム、受注・原価管理システム。

サブスクリプション形式と買い切り型、二つの製品から選べるわい。

初期費用・継続期間の縛りもないぞよ!