近年当サイトのコンテンツを無断で複製しているサイトを見受けますが、本サイトの掲載内容の一部およびすべてについて、事前の許諾なく無断で複製、転載等を行う行為は、著作権侵害となり法的に罰せられることがあります。

既に一部は施行されているものの、いよいよ2025年4月から建築基準法と建築物省エネ法の改正が施行されます。

工事業に従事する方々にとっては、この改正は見逃せない重要な内容ですよね。

ただ、改正内容が多岐・広域にわたっているため、頭を悩ませている事業者様も多いのではないでしょうか。

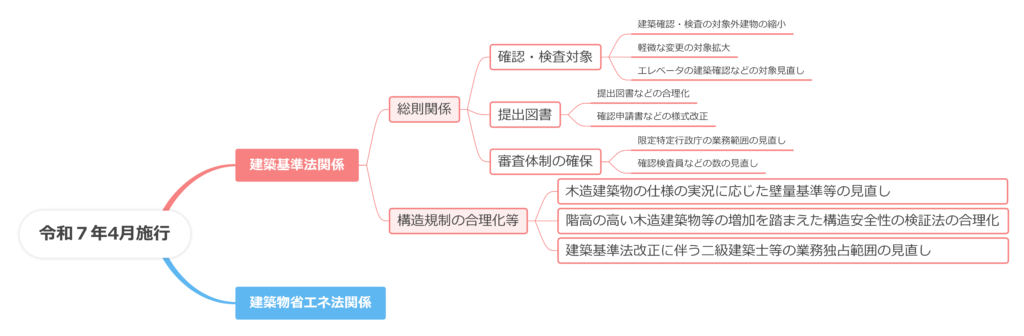

改正内容は「建築基準法関係」と「建築物省エネ法関係」の2つに大別され、それぞれで更に細かく改正点が設定されています。

| 建築基準法関係 | 主に建築確認審査の対象となる建築物の規模や基準の見直しが行われます。 |

| 建築物省エネ法関係 | エネルギー効率に関する基準がさらに厳格化され、省エネ措置が求められます。 |

更に建築基準法関連は

- 総則関係

- 構造規制の合理化等

に分かれ、そこから先も細かく枝分かれしていくわい。

いくつか割愛しているが、このような形となる。

量が多すぎて、どうすればいいのか…。

安心せい、一つひとつ解説していくわい。

それぞれの改正点に関しては、特にリフォームや新規の建設に関わる方々にとって、大きな影響を及ぼすものです。

これらの改正内容は、一つひとつ分けて調べていくことでより理解が深まるかと思います。

そのため、いくつかの記事に分けて建築基準法・建築物省エネ法を丁寧に解説していきます。

今回は建築基準法関係のうち、「施行日前後における規定の適用に関する留意事項」の箇所について解説しよう。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

改正建築物省エネ法の背景

そもそも、今回の改正に至ったきっかけはあるのでしょうか?

うむ。

それにはカーボンニュートラルに向けた取り組みが挙げられる。

| 2050年 | ストック平均で、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |

| 2030年 | 新築について、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |

| そのためには… | 抜本的な取組の強化が必要不可欠 |

その中で、2022年に建築物省エネ法の改正法が公布されました。

これにより、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付けなどの措置が行われることに。

なるほど。

2050年の目標に向け、段階を踏んで改革が進んでいるのですね。

その通り。

省エネ対策も加速化しており、下記のような取り組みが挙げられる。

| 省エネ性能の底上げ | ・全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け(2025年4月~) |

| より高い省エネ性能への誘導 | ・住宅トップランナー制度の対象拡充(施行済み) ・省エネ性能表示の推進(2024年4月~) |

| ストックの省エネ改修 | ・住宅の省エネ改修の低利融資制度の創設(2023年4月~) ・形態規制の合理化(施行済み) |

| 再エネ利用設備の導入促進 | ・再エネ導入効果の説明義務(2024年4月~) ・形態規制の合理化(2024年4月~) |

だんだん分かってきました!

では早速、今回の「施行日前後における規定の適用に関する留意事項」の箇所について教えてください。

施行日前後における規定の適用に関する留意事項

そういえば仙人、「経過措置の適用留意事項」の記事でも似たようなことを聞きましたが、

住宅を建てたり工事を行う時って、「今日相談をして、今日から着工する」というわけではないですよね。

【2025年4月施行】経過措置の適用留意事項~建築基準法・建築物省エネ法を解説

【2025年4月施行】経過措置の適用留意事項~建築基準法・建築物省エネ法を解説

ふむ。

建築確認・検査が必要な場合、工事が終わったタイミングによってはややこしくなりそうです。

安心せい、着工のタイミングが重要となる。

具体的な図表は国土交通省のものが分かりやすかったので、紹介しよう。

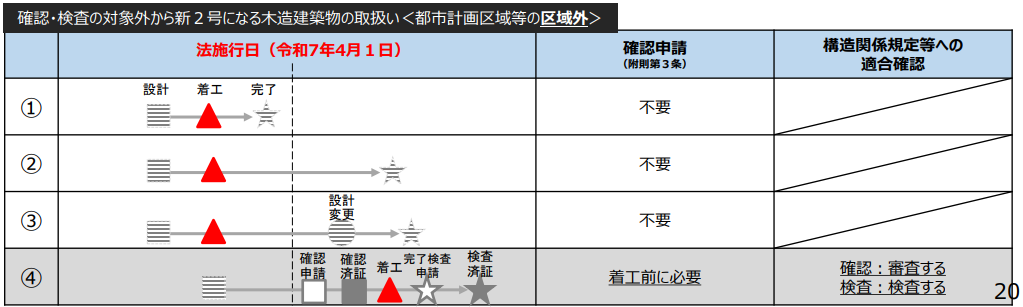

都市計画区域等の区域外

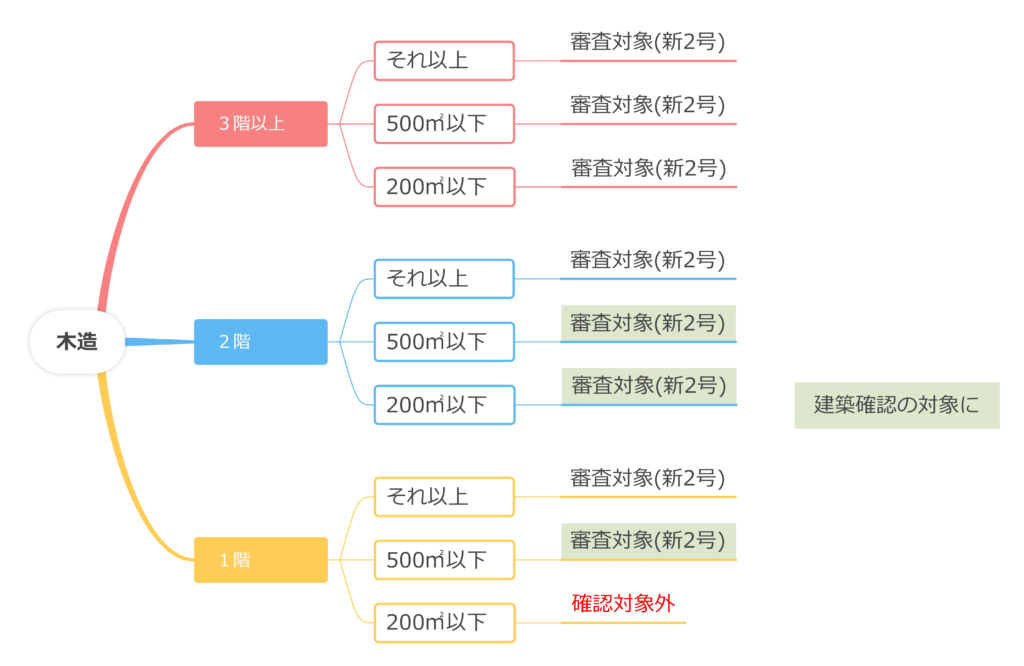

都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等外の場合、改正後は木造が下記のような基準となります。

【2025年4月施行】建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し~建築基準法・建築物省エネ法を解説

【2025年4月施行】建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し~建築基準法・建築物省エネ法を解説

確認・検査の対象外から新2号になる木造建築物の取扱いは、法施行が行われる令和7年4月1日以前に着工が行われている場合、新2号であっても建築確認の申請は不要です。

ですが、着工が令和7年4月1日以降に行われる場合、着工前の段階から建築確認の申請が必要となります。

着工前に、と言う点に注意が必要ですね。

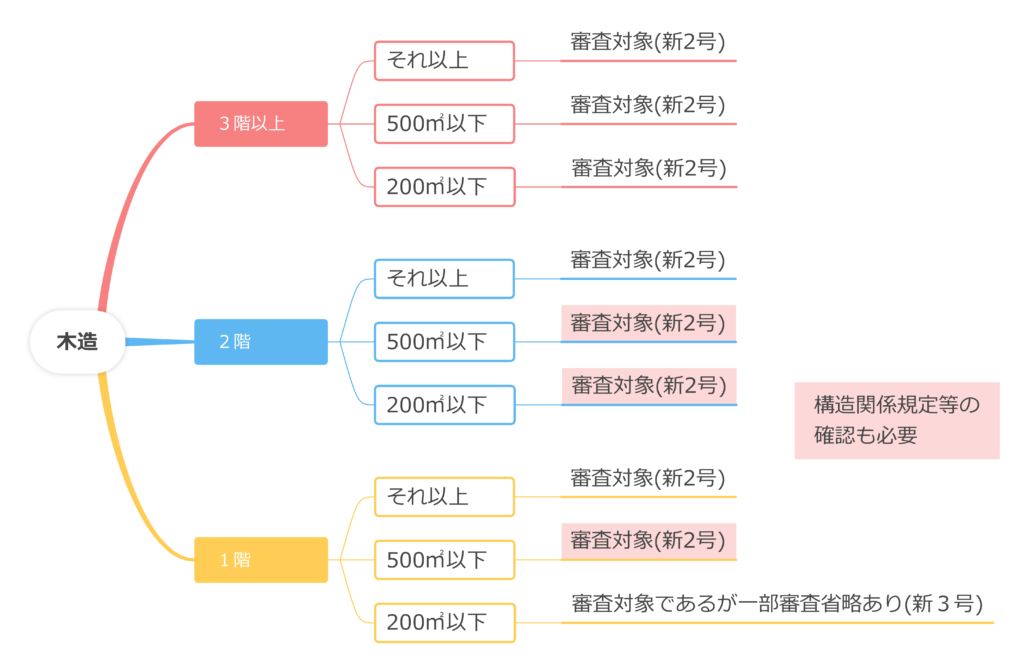

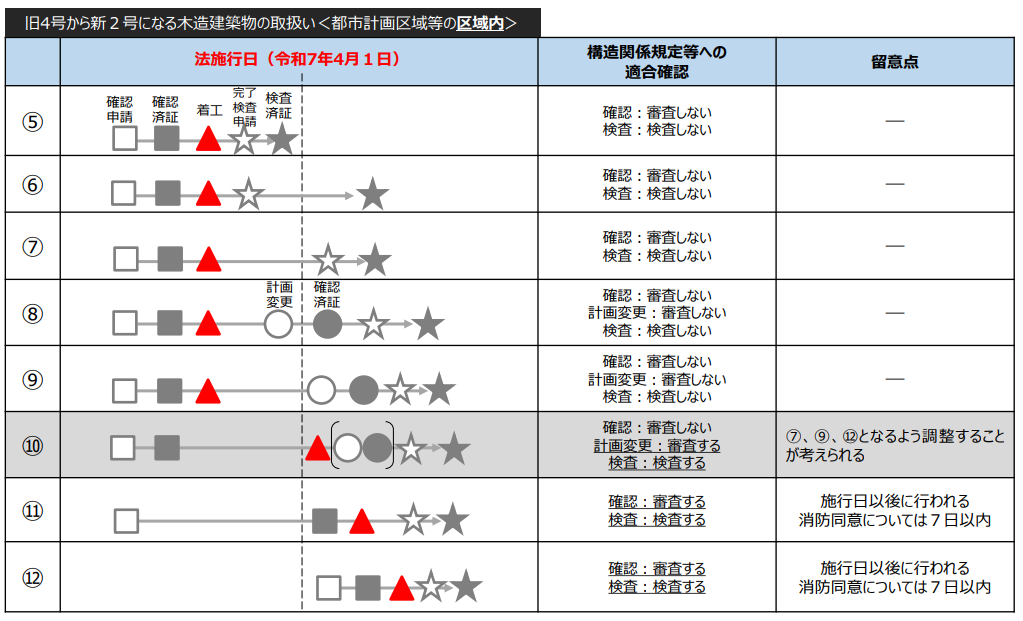

都市計画区域等の区域内

都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内の場合、改正後は木造が下記のような基準となります。

【2025年4月施行】建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し~建築基準法・建築物省エネ法を解説

【2025年4月施行】建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し~建築基準法・建築物省エネ法を解説

旧4号から新2号になる木造建築物の取扱いは、法施行が行われる令和7年4月1日以前に着工が行われている場合、新2号であっても建築確認の申請は不要です。

「区域外」の時と比べて、少し表が複雑ですね。

順番に説明しよう。

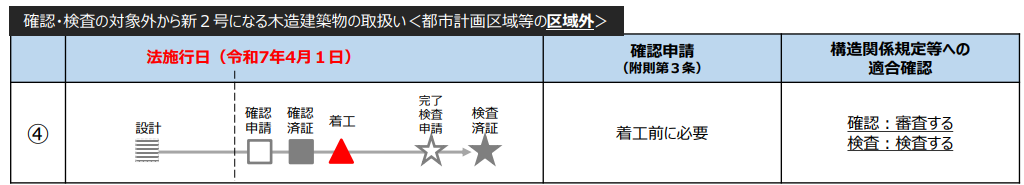

④【区域外】法施行日以降に着工を行う

「区域外」の、法施行日以降に確認申請や着工が行われるパターンですね。

この場合、建築基準関係規定への適合性について、施行日前から建築主事・指定確認検査機関とあらかじめ相談することが推奨されています。

先ほど解説した通り、これは建築確認・検査の対象となる。

また別途、構造関係規定等についても適合を確認する必要があるわい。

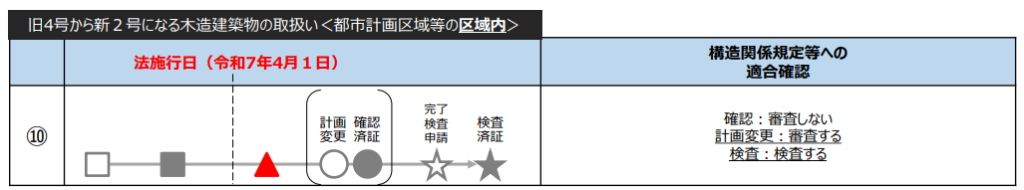

⑩【区域内】法施行日前に確認済証の交付・法施工日後に着工

「区域内」の、

法施行日以前に確認済証の交付を行い、

法施行日以後に着工が行われるパターンですね。

この場合も、建築基準関係規定への適合性について、施行日前から建築主事・指定確認検査機関とあらかじめ相談することが推奨されています。

なぜなら、着工後の計画変更や検査は、

構造関係規定等への適合性の確認が必要となるからじゃ。

また、着工後に計画変更や検査を行う場合、構造関係規定等に係る図書の追加提出が必要となります。

なるほど。

追加提出が必要となると、色々大変ですよね。

そのため、

- 法施行日前に着工をする

- 建築確認申請を法施行日以後に遅らせる

などで負担を軽減する案が記載されておるわい。

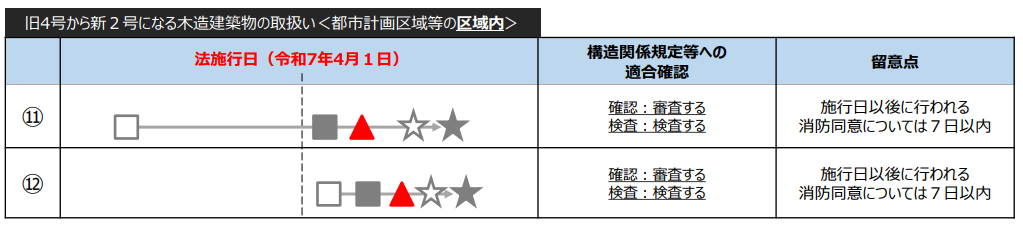

⑪・⑫【区域内】法施行日以降に確認審査済証を交付

「区域内」の、

法施行日以後に確認済証の交付を行い、着工を行うパターンですね。

うむ。その場合、二つのケースが考えられる。

- 法施行日前に確認申請を行っている

- 法施行日後に確認申請を行っている

上記の場合はいずれも、消防同意(建築確認)の同意期限が変更となります。

| 改正前 | ・都市計画区域等の区域内…同意期限3日以内 ・都市計画区域等の区域外…対象外 |

| 改正後 | ・同意期限…7日以内 |

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

他にも注意点はありますか?

その他の注意点

まずは、申請を行う先への注意が必要じゃ。

法施行日以降は、建築主事の業務範囲が変更となります。

そのため、申請を行う際の提出先の確認が必要です。

確認申請から確認済証の交付まで一定の審査期間が必要となります。

この審査を行う上では、複数の申請書類を作成する必要がある。

少し確認しただけでも、カンタンに書ける内容ではなさそうです。

専門用語なども出てきますし、専門知識も必要ですね。

また、審査費用がかかることと、最長で35日(建築物省エネ法にもとづく適合性判定が必要な場合にはさらに最長35日の、合計70日)必要となるのじゃ。

そのため、法施行日前に工事に着手する予定の場合、時間的余裕をもった建築確認の申請が推奨されています。

同様に、構造関係規定等への適合の確認が必要なものについても注意が必要です。

- 法施行日前に確認済証が交付 かつ

- 法施行日以後に着工する

上記の場合、着工後の計画変更や検査には構造関係規定等への適合の確認が必要となります。

適合確認ができないと、どうなるのでしょうか?

計画変更に係る確認済証や中間検査合格証、検査済証が交付されないのじゃ…。

そのため、上記の場合も余裕をもった対応が必要です。

今回の改正は改正点も多く、対応が大変かもしれませんが、これを機に安全性や効率を高めていく良い機会だと思います。

しっかり対応していきたいところじゃの。

今回説明した内容以外にも改正された点がありますので、全体に目を通すことも忘れずに行いたいところです。

これまでのやり方から変わる部分も多々ありますが、前向きに対応していきたいですね。

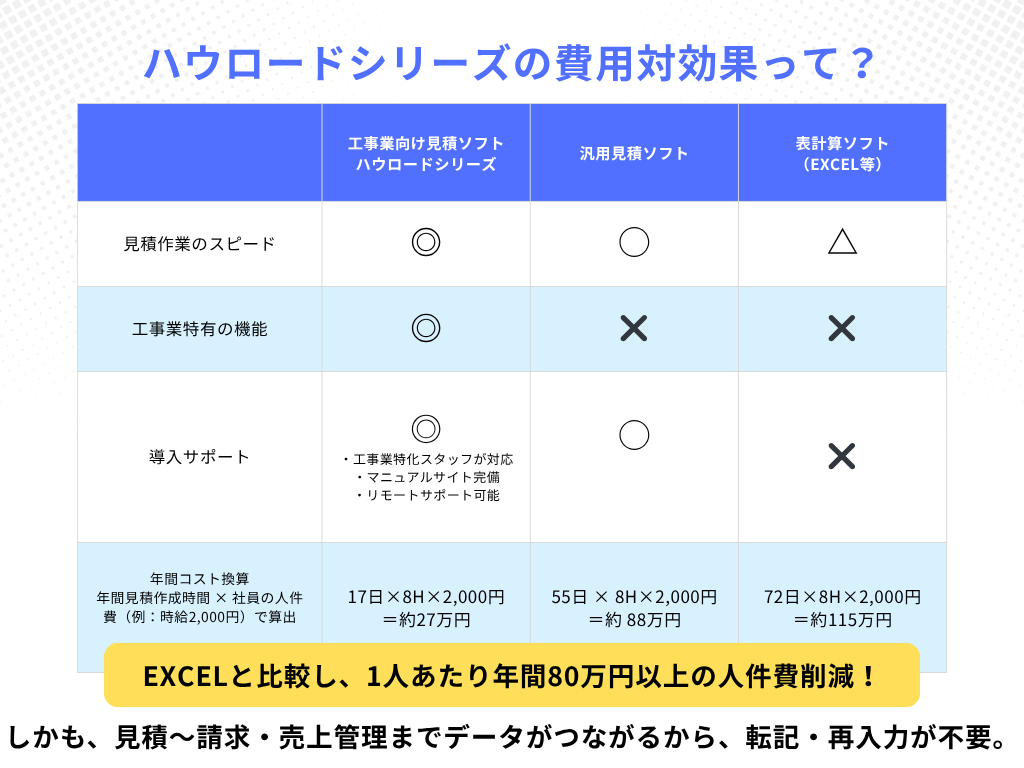

ハウロードシリーズは工事業に特化した見積システム、受注・原価管理システム。

サブスクリプション形式と買い切り型、二つの製品から選べるわい。

初期費用・継続期間の縛りもないぞよ!