原価計算の際、必ず従うルールがあるんじゃ。それが「原価計算基準」じゃ。

仙人

仙人

原価計算の秩序を保つことを目的として1962年に大蔵省企業会計審議会によって制定された、原価計算を行う上でのルール。

原価計算の際は必ずこのルールに従う必要があります。

原価管理は利益を上げるための目標を作るもので、原価計算は国の定める原価計算基準に沿って行う必要があることがわかりました。

次は、原価計算の流れについて解説します。

新人OL 若葉ちゃん

新人OL 若葉ちゃん

「国の定める基準」と聞くと、なんだか大変そうですね…

安心せい、5つの目的は、どれも分かりやすい内容じゃよ。

仙人

仙人

原価計算の流れ(種類)

原価計算は国の定めた原価計算基準に沿って行う必要があります。

ここからは原価計算基準に記されている5つの目的を解説し、「原価計算の流れ」についての理解を深めます。

これらの目的はひとつの流れに沿ってできています。

この流れを知ることで、原価管理の意味をより深く理解していただけると思います。

どのような種類が何のためにあるのかを知ることで、原価計算について知っていこう。

仙人

仙人

「原価計算基準」による原価計算の目的

原価計算基準は1962年の公表時から一度も改定されておらず、現代社会に即していない部分もあります。

そのため実務上の計算方法については企業ごとにアレンジをする必要がありますが、目的については現代においても変わっていません。

財務諸表目的

税務署や銀行、株主などに開示するための財務諸表を正確に作るため、利益を上げ会社の経営を継続するため、正しい利益を算出し、いくら儲かったのかを把握します。

価格計算目的

元が取れて儲けの出る販売価格を設定するため、実際にかかる原価を算出します。

原価管理目的

さらに利益を出すために、目標となる原価を設定し、目標を達成するためのコストカットや原因究明、生産管理を行います。

予算編成目的

全体における今後の予算編成や利益を予想し、目標を立てたり、融資を受ける銀行へ報告をしたりするために利用します。

経営計画目的

計算の条件を変えてシミュレーションすることで、設備投資や増員など、将来的な利益アップのために何をすべきかを検討します。

原価計算を元に行う、「原価管理」

「毎月ちゃんと黒字のはずなのに、なぜかお金が残らない…」

「帳票づくりに追われて、改善まで手が回らない…」

「原価管理って必要だと分かってるけど、難しすぎる…」

そんな声、工事業の現場では珍しくありません。

ここまで原価計算について解説してきましたが、原価計算はあくまでも原価管理を行うためのツールです。

原価計算をして帳票を作成しただけでは原価管理とは呼べません。

原価計算を利用した原価管理とは

原価計算では常に変動する為替レートや材料費を踏まえながら、原価を形成する様々な費用を正確に算出します。

原価管理の一連の流れ

- 原価計算によって算出された原価を見ながら

- 目標となる利益を出すためには原価をいくらに抑える必要があるのかを検討

- そのためにすべきことを計画・実行

- 問題点や更なる目標のために改善をはかる

情報化の影響により良質な製品やサービスを低価格で手に入れたいという消費者のニーズが高まる現代。

企業間の価格競争は激しさを増す一方であり、原価管理の重要性は以前にも増して高まっています。

原価管理は継続して行うことに意味があるため、実務としての原価計算は少なくとも毎月行う必要があるでしょう。

原価管理システムの導入でトータル的なコスト削減に

「毎月ちゃんと黒字のはずなのに、気づけば資金繰りがギリギリ…」

「利益を出しているつもりなのに、なぜか残らない…」

そんなお悩みの背景には、“なんとなく”の原価管理があるかもしれません。

仙人

原価管理は、「利益を守るための最後の砦」とも言える重要な業務。

でもその一方で

- 明細の計算が手間

- 過去との比較が難しい

- 結局やりっぱなしになってしまう

こうした企業様の声もあとを絶ちません。

新人OL 若葉ちゃん

帳票づくりに追われて、改善まで手が回らなくて…。

帳票も、集計が面倒でいつの間にかなあなあになってるかもしれません。

仙人

それなら、原価計算から帳票・分析まで自動化できるソフトの出番じゃな。

正確さが求められ手間のかかる原価計算だからこそ、原価管理にはその業種に応じた専門性のある原価管理システムの導入がおすすめです。

原価管理システムでは、帳票を素早く作成できるだけでなく、原価計算をもとにグラフや一覧を用いたデータの比較や解析などを簡単に行うことができます。

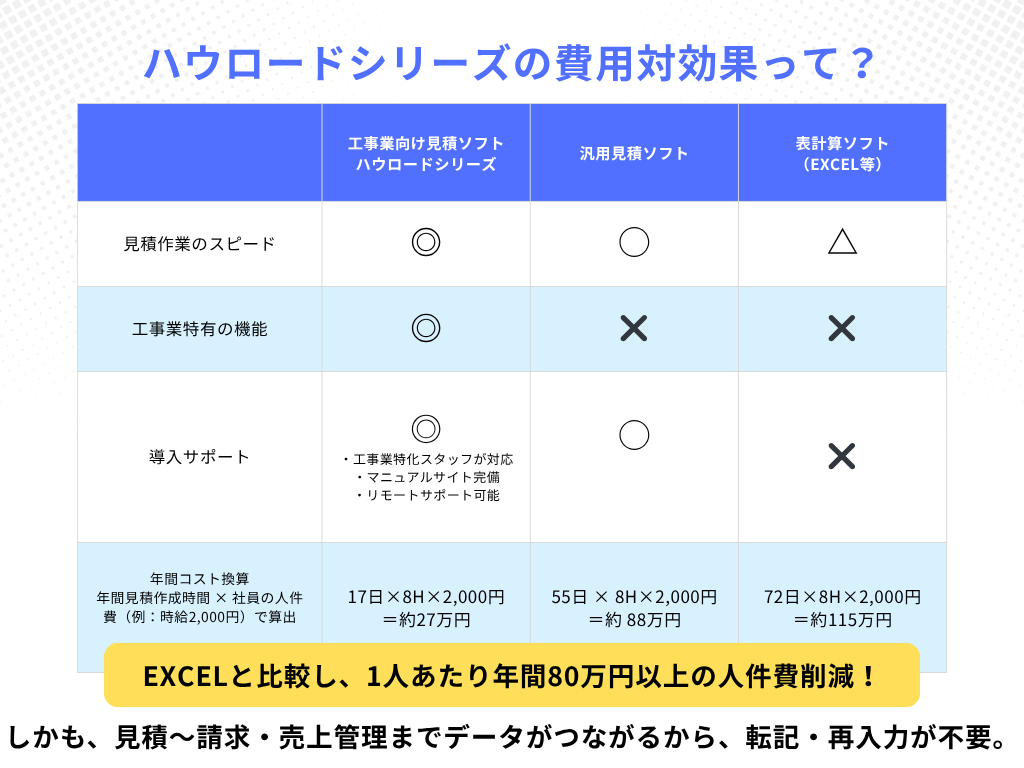

ハウロードシリーズの原価管理システムなら

- 現場の材料費・労務費・経費をもとにリアルな原価を自動集計

- 帳票出力や比較分析はボタン操作でカンタン

- 「予算 vs 実績」の見える化で赤字工事の芽を早期に察知

- 帳票作成・分析・報告も一貫して対応

原価管理システムの導入は、将来的に原価を下げるだけでなく、原価管理にかかる人員や時間といったコストの削減にも繋がるでしょう。

新人OL 若葉ちゃん

この金額って、ちゃんと利益出てるのかな?って不安に思いながら見積を出してました…。

仙人

“感覚”ではなく、“数字”で把握するのが原価管理の要なのじゃ

工事業における原価管理は、続ければ続けるほど成果のでる業務。

日々の原価記録が、数か月後の利益を守ります。

もし今、「手間が多すぎて、つい原価管理が後回しに…」と感じているなら、“仕組み化”で現場を守る方法を、一度ご覧になりませんか?

あわせて読みたい

新人OL 若葉ちゃん

新人OL 若葉ちゃん 仙人

仙人

仙人

仙人