近年当サイトのコンテンツを無断で複製しているサイトを見受けますが、本サイトの掲載内容の一部およびすべてについて、事前の許諾なく無断で複製、転載等を行う行為は、著作権侵害となり法的に罰せられることがあります。

【2025年8月29日】国土交通省にて、建築物の防火・避難関係規制等を見直す「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたと発表されました。

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、建築物への木材利用がますます求められています。

こうした流れを受け、令和7年11月1日より「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が施行され、防火関係規制が見直されることになりました。

- 内装制限の見直し

- 小屋裏隔壁の緩和

- 無窓居室の基準見直し

- 防煙壁の対象拡大

- 自然排煙口の規制緩和

- 敷地内通路の見直し

- 既存建築物への制限緩和

- エレベーター規制範囲の見直し

仙人、今回の改正はどんな内容なんですか?

一言で言えば、「合理的な緩和」じゃ。

防火や避難に関する規定が見直されたのじゃ。

告示で定められる具体的な基準を確認していこう。

今回は、工事業者の皆さまに押さえていただきたい改正のポイントをわかりやすく整理。

実務への影響について解説します。

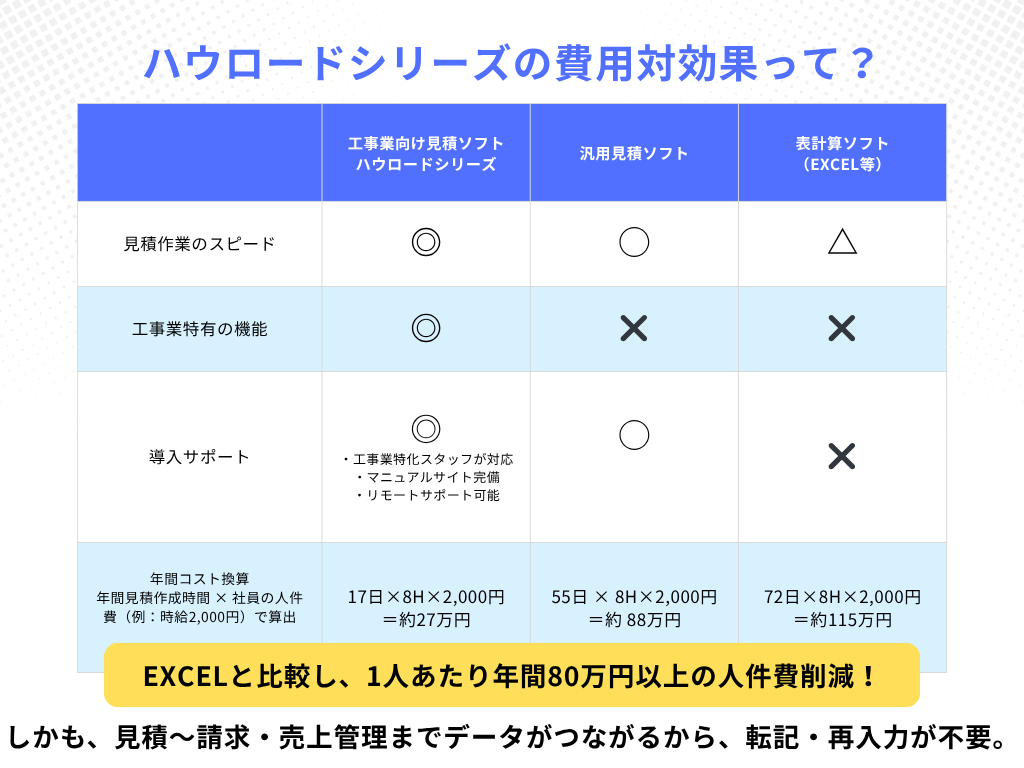

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

背景と目的

そもそも、今回の改正に至ったきっかけはあるのでしょうか?

うむ。

それにはカーボンニュートラルに向けた取り組みが挙げられる。

| 2050年 | ストック平均で、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |

| 2030年 | 新築について、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |

| そのためには… | 抜本的な取組の強化が必要不可欠 |

その中で、2022年に建築物省エネ法の改正法が公布されました。

これにより、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付けなどの措置が行われることになったのは、記憶に新しいことと思います。

なるほど。

2050年の目標に向け、段階を踏んで改革が進んでいるのですね。

その通り。

また、木材利用促進のための法改正が段階的に進められている流れもあるぞよ。

| 2020年代前半 | 建築物省エネ法の改正で、省エネ基準適合の義務化が進む –参考:国土交通省のホームページ-建築物省エネ法のページ |

| 2021年~ | 大規模木造建築物の防火・構造規制を緩和する取り組みを順次実施 -参考:国土交通省のホームページ-改正建築基準法について |

| 2025年4月 | 構造関係や確認審査の合理化など、木材利用を後押しする改正が施行 |

| 2025年11月 | 今回の防火関係規制の見直しが実施され、木造建築の設計自由度がさらに広がる |

一気に大改正すると、現場も設計も混乱してしまうからのう。

安全性の検証も追いつかん。

少しずつ改正しているのは、その都度、最新の技術や知見を取り入れるためでもあるんですね。

うむ。

・2025年4月に省エネ基準の義務化や大規模木造の防火規制緩和

・今回11月には防火関係の見直し

まさに段階的に木材利用を広げていく流れじゃのう。

今回の改正は施行日が令和7年11月1日。

しっかり確認していきましょう。

今回の改正の主なポイント

内装制限の見直し

今回の改正のポイントのひとつが、防火区画における内装制限の見直しです。

これまでは、壁や天井の仕上げ・下地を不燃材料または準不燃材料でつくることが必須とされていました。

改正案では、下記の黄色の箇所が変更されました。

| 改正案<2025年11月~> | P5 8 前項の建築物の部分で、国土交通大臣が定める基準に従い、当該部分の壁*1及び天井の室内に面する部分*2の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。 |

| *1 | 床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。 次項及び第十四項第一号において同じ。 |

| *2 | 回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。 |

| 改正案<2025年11月~> | P6 9 第七項の建築物の部分で、国土交通大臣が定める基準に従い、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。 |

| 改正案<2025年11月~> | P6 11-1 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分で、国土通大臣が定める基準に従い、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたもの |

| 改正案<2025年11月~> | P8 14-1 国土交通大臣が定める基準に従い、当該竪穴部分及び他の竪穴部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたものであること。 |

| 改正案<2025年11月~> | P14 2-2 階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第三項第四号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置を講ずること。 |

| 改正案<2025年11月~> | P15 3-4 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置を講ずること。 |

※黄色箇所が変更

※国土交通省のホームページ-新旧対象表を元に、株式会社ハウロードシステムが編集

一部違うものもありますが、いずれも大筋では

・国土通大臣が定める基準に従い、

・(準不燃材料で)造ることその他これに準ずる措置が講じられた

の文章が追加されましたね。

ふむ。

これまで防火区画の壁や天井は、

・準不燃材料で仕上げ

・不燃材料の下地で

とルールが定められていましたよね。

そうじゃ。しかし今回から「国交省令で定める基準を満たしていれば、準ずる措置でもよい」と追加された。つまり、一定の安全性が確認できれば、必ずしも不燃・準不燃だけに縛られんということじゃ。

建築物の防火区画等について、室内の内装の仕上げ及び下地を不燃材料又は準不燃材料で造ることを求めているところ、これに準ずる措置(※)が講じられたものについても認めることとします。

(※)具体的な措置は別途告示で規定

なるほど! それなら新しい工法や木材利用も広がりそうですね。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

小屋裏隔壁の緩和

今回の改正では、小屋裏の直下に強化天井を設けるなど、国土交通大臣が定める基準を満たす場合には、小屋裏隔壁の設置を不要とできるようになります。

安全性を確保しながらも、設計や施工の柔軟性が高まるわい。

| 改正案<2025年11月~> | ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 == P12 3-2 第百十五条の二第一項第七号に掲げる基準に適合する建築物 |

| 改正案<2025年11月~> | ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 == P12 3-3 その各室及び各通路*1について、壁*2及び天井*3の室内に面する部分*4の仕上げ、排煙設備の設置の状況及び構造その他の事項に関し避難上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物 |

| *1 | 避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める室及び通路を除く。 |

| *2 | 床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。 |

| *3 | 天井がない場合においては、屋根 |

| *4 | 回り縁、窓台その他これらに類する部分を除き、天井がない場合においては小屋組を含む。 |

※黄色箇所が変更

※国土交通省のホームページ-新旧対象表を元に、株式会社ハウロードシステムが編集

3-2は一部文章の追加。

3-3は新たに項目が追加されました。

3-2は、従来の「もの」だと、条文上は「物」一般を指す表現で、やや抽象的でした。

「建築物」と書くことで、規制対象が建築基準法で定義された「建築物」に限定されることが明確になりました。

なるほど!言葉の整理で誤解を防いでいるんですね。

一方、3-3は新設の項目じゃ。

小屋組が木造である建築面積が300㎡を超える建築物のうち、避難上及び防火上支障がないものとして一定の基準(※)に適合する建築物については、小屋裏への隔壁の設置等を不要とすることとします。

(※)具体的な措置は別途告示で規定

- 各室・通路の壁や天井の内装が一定の防火性能を持っている

- 排煙設備の設置状況が十分である

- 構造その他についても、避難・防火上問題がない

これらを満たす場合、国土交通大臣が定める基準に従えば、小屋裏隔壁を設置しなくてもよいとされます。

小屋裏隔壁って原則必要なんですよね。

でも例外で付けなくてもいい建物もあるって聞きました。

これまでも一部の基準に合う建物は免除されていたが、今回の改正でその条件が広がったのじゃ。

無窓居室の基準見直し

これまで窓のない居室、いわゆる「無窓居室」は、火災時に煙が充満して避難が難しくなる危険性から、一律に排煙設備の設置が求められてきました。

じゃが実際の建築現場では、排煙口や給気口の位置・性能によっては、十分な換気や排煙が確保できる場合もあったのう。

今回の改正では、この点を踏まえて 「無窓居室かどうか」を判断する基準が見直され、排煙設備や給気口の設置状況に応じて柔軟に評価できるようになりました。これにより、設計や施工の自由度が広がり、実情に即した安全確保が可能となります。

仙人、これまではどのような内容でしたっけ?

うむ。これまでは開放できる部分の括りは

・天井 又は

・天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る

とされていたわい。

なるほど、天井に加え、一部条件付きで壁も対象になったのですね。

| 改正案<2025年11月~> | P13 6-2 開放できる部分(天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る。)にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一(火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる給気口及び排気口を有する場合にあつては、給気口の開口面積、排気口の高さ及び居室の床面積に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した割合)以上のもの。 |

※黄色箇所が変更

※国土交通省のホームページ-新旧対象表を元に、株式会社ハウロードシステムが編集

無窓居室に該当する居室の基準となる排煙口の面積について、一律に規定するのではなく、排煙口及び給気口の設置位置及び性能に応じた面積(※)とすること等とします。

(※)具体的な面積の算定方法は別途告示で規定

換気や排煙の性能次第で柔軟に判断できるようになったのじゃ。

| 改正案<2025年11月~> | P21 1 床面積が五十平方メートルを超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る。)にある部分に限る。) の面積の合計が、 当該居室の床面積の五十分の一(火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる給気口及び排気口を有する場合にあつては、給気口の開口面積、排気口の高さ及び居室の床面積に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した割合) 未満のもの |

※黄色箇所が変更

※国土交通省のホームページ-新旧対象表を元に、株式会社ハウロードシステムが編集

- 床面積が50㎡を超える居室で、

「開放できる部分(=窓や開口部)」の面積の合計が、

床面積の1/50以上なければ「無窓居室」と判定される - ただし、給気口・排気口を設けていて、国交大臣が定める算定方法に従えばOKという例外あり

つまり窓が小さい=必ず無窓ではなく、

「排煙性能を満たしていれば無窓とみなさない」ようになったのじゃ!

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

防煙壁の対象拡大

火災時の煙の流れを制御する「防煙壁」は、避難安全を確保するうえで欠かせない設備です。

従来は、防煙壁として認められる構造が限られており、設計の自由度に制約がありました。

今回の改正で、防煙壁として扱える構造の範囲が拡大されたわい。

| 改正案<2025年11月~> | P16 3-設置 第百二十六条の二法別表第一(い)欄㈠項から㈣項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、 階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁又ははりその他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、 準耐火構造であるもの(その下端から床面までの垂直距離が居室の床面積に応じ国土交通大臣の定める距離以上であるものに限る。) 又は不燃材料で造り、若しくは覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、 第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。) には、排煙設備を設けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 |

※黄色箇所が変更

※国土交通省のホームページ-新旧対象表を元に、株式会社ハウロードシステムが編集

変更箇所が多くて少し長いですね…。

ひとつひとつひも解けば、そんなに難しい事柄ではないぞよ。

例外はあるものの、次のような建物には原則として排煙設備を設けなければなりません。

- 特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの

- 3階以上かつ延べ面積500㎡超の建築物*

ただし高さ31m以下の部分の居室が対象。居室を100㎡以内ごとに防煙壁で区画している場合は除く - 無窓居室

- 延べ面積1000㎡超の建築物にある200㎡超の居室*

ただし100㎡以内ごとに防煙壁で区画している場合は除く

現場としてはどんな部屋に必ず排煙設備が必要かが明確になっているのは助かります。

自然排煙口の規制緩和

排煙設備に設けられる排煙口は、これまで不燃材料で造ることが義務付けられてきました。

火災時の延焼を防ぐ観点から厳格に定められていたものの、

実務ではコストや施工性の面で負担が大きいデメリットも。

今回の改正では、排煙機を設けない自然排煙口については、不燃材料で造る必要がないとされました。

| 改正案<2025年11月~> | 条第一項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。 ===== P18 構造-2 排煙機を設ける排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。 |

※黄色箇所が変更

※国土交通省のホームページ-新旧対象表を元に、株式会社ハウロードシステムが編集

「排煙設備の排煙口、」とあったのが、

「排煙機を設ける排煙設備の排煙口、」に改正されたわい。

対象が 「排煙機を設ける排煙設備」 に限定され、自然排煙口はこの不燃材料の義務から外れたのじゃ。

自然排煙口はこの不燃材料の義務から外れた…?

以前は「すべての排煙設備=排煙口は必ず不燃材料でなければならない」

だったのが、自然排煙口が外れたことにより、

- 自然排煙口に高価な不燃材を使わなくてよくなる(コスト削減)

- 仕上げ材の選択肢が増える(設計の柔軟化)

というメリットが生まれるわい。

一方、「自然排煙口の規制緩和」で不燃材料要件は緩和されましたが、位置や距離の基準(30m以内・天井付近に設置)は従来通り厳格に維持されています。

| 改正案<2025年11月~> | 条第一項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。 ===== P18 構造-3 排煙口は、第一号の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が三十メートル以下となるように、天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて、排煙口を設けた場合に火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定める部分に限る。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。 |

※黄色箇所が変更

※国土交通省のホームページ-新旧対象表を元に、株式会社ハウロードシステムが編集

これまでは単に「定める高さに設ける」だったのが、

改正で、その高さが「火災時に煙を有効に排出できること」を目的とした基準

であると明記されたわい。

敷地内通路の見直し

火災時の避難や消火活動を確実に行うため、大規模な建築物や木造建築物では、これまでも敷地内に一定の通路を設けることが義務付けられてきました。

すべての周囲に通路を確保するとなると、敷地条件によっては大きな制約となり、設計や土地利用の自由度を下げてしまうケースもありました。

今回の改正では、大規模な木造建築物等に係る敷地内通路について、道路に面する部分に加え、避難や消火に支障がない部分の周囲では通路設置を不要とできることが明確化されました。

安全性は当然確保しながらも、敷地条件に応じた柔軟な設計が可能になるぞよ。

| 改正案<2025年11月~> | (大規模な木造等の建築物の敷地内における通路) ===== P20 第百二十八条の二主要構造部の全部が木造の建築物(法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物を除く。)で その延べ面積が千平方メートルを超える場合 又は 主要構造部の一部が木造の建築物でその延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む場合で、その部分とその他の部分とが耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画されているときは、その部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)が千平方メートルを超える場合 においては、その周囲(道に接する部分その他避難上及び消火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)に避難上及び消火上有効なものとして国土交通大臣が定める基準に適合する通路を設けなければならない。 |

| 改正案<2025年11月~> | P20 2 同一敷地内に二以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が千平方メートルを超えるものを除く。)がある場合で、 その延べ面積の合計が千平方メートルを超えるときは、 延べ面積の合計千平方メートル以内ごとの建築物に区画し、 その周囲(道又は隣地境界線に接する部分その他避難上及び消火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。次項において同じ。) に避難上及び消火上有効なものとして国土交通大臣が定める基準に適合する通路を設けなければならない。 |

| 改正案<2025年11月~> | P20 3 耐火建築物又は準耐火建築物が延べ面積の合計千平方メートル以内ごとに区画された建築物を相互に防火上有効に遮つている場合においては、これらの建築物については、前項の規定は、適用しない。ただし、これらの建築物の延べ面積の合計が三千平方メートルを超える場合においては、その延べ面積の合計三千平方メートル以内ごとに、その周囲に同項の国土交通大臣が定める基準に適合する通路を設けなければならない。 |

※黄色箇所が変更

※国土交通省のホームページ-新旧対象表を元に、株式会社ハウロードシステムが編集

一部または全部が木造の大規模建築物では、火災時の避難や消防活動を安全に行うため、敷地内に一定の通路を設けることが義務付けられています。

従来は建物の周囲をぐるりと通路で囲うような設計が求められることもあり、敷地条件によっては利用計画に大きな制約が生じていました。今回の改正では、道路に面する部分のほか、避難および消火活動に支障がない部分については通路を不要とすることができると明確化されました。

安全性を確保しつつ敷地の有効活用がしやすくなり、設計の自由度が高まるのう。

大規模木造建築物が増えていくなかで、実務上大きな影響が出てきそうですね。

赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。

この7ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ!

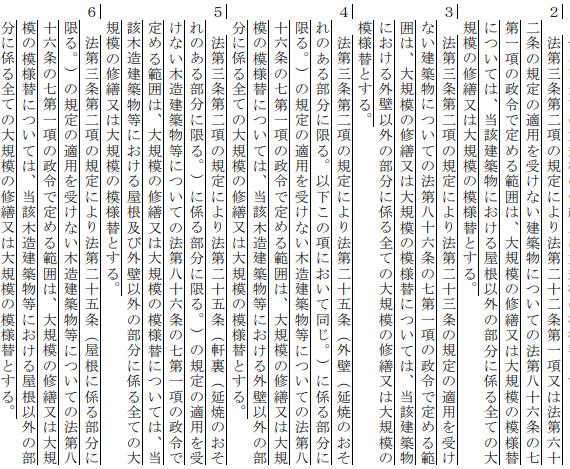

既存建築物への制限緩和

既存建築物を大規模に修繕したり模様替を行う場合、通常は最新の建築基準に適合させる義務が課されます。

しかし、築年数の経過した建物すべてを現行基準に合わせようとすると、工事の負担が大きくなり、実際の改修が進みにくいという課題がありました。

そこで今回の改正では、大規模修繕や大規模模様替における現行基準適合義務の緩和措置に、屋根・外壁・軒裏の防耐火性能に関する規定が追加されました。

既存建築物の改修工事を柔軟に進めやすくなり、安全性と実務負担のバランスがより取りやすくなるぞよ。

国交省のホームページでは緩和措置の対象部分が細かく列挙されています。

それぞれ新設の項目のため、一度記載箇所を引用で確認しましょう。

出典:国土交通省のホームページ-新旧対象表P26より

うわぁ、対象部分がこんなに細かく書かれてるんですね…。

正直、どこを押さえたらいいのか迷ってしまいます。

条文をそのまま読むと複雑に見えるが、要は屋根・外壁・軒裏といった主要な部分が緩和の対象に加わった、というのが大きなポイントじゃ。

実務では「どこまで現行基準に合わせる必要があるか」が設計の判断に直結する。

だからこそ、この一覧を押さえておくことが大事なのじゃ。

エレベーター規制範囲の見直し

建築基準法では、人や荷物を運搬する昇降機について、安全確保の観点から厳格な規制が設けられてきました。

これには、エレベーターだけでなく小荷物専用昇降機も含まれており、工場や倉庫で使用される簡易リフトも規制の対象とされていました。

今回の改正では、労働安全衛生法で規制を受ける事業場内の簡易リフトについては、建築基準法のエレベーター・小荷物専用昇降機の規制対象から除外されることになりました。

| 改正案<2025年11月~> | P22 適用の範囲-1 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第九号に規定する簡易リフトを除く。第三号において同じ。)でかごの水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが一・二メートル を超えるもの(以下「エレベーター」という。 |

※黄色箇所が変更

※国土交通省のホームページ-新旧対象表を元に、株式会社ハウロードシステムが編集

実務的には、工場や倉庫でよく使われる簡易リフトが、建築確認の対象外になる形ですね。

令和7年11月1日から施行される「建築基準法施行令の一部改正」では、防火・避難に関する規制が幅広く見直されました。

これらはいずれも「安全性を維持しつつ、合理的で柔軟な対応を可能にする」ことを目的とした改正です。

特に、木材利用の促進や既存建築物の改修円滑化など、カーボンニュートラル社会の実現や建築実務の効率化につながる内容となっています。

工事業者や設計に携わる方にとっては、日常業務の中で関わる機会が多い規定ばかりです。

是非今回の改正内容を把握し、設計や施工、改修の現場でお役立てください。

ハウロードシリーズは工事業に特化した見積システム、受注・原価管理システム。

サブスクリプション形式と買い切り型、二つの製品から選べるわい。

初期費用・継続期間の縛りもないぞよ!